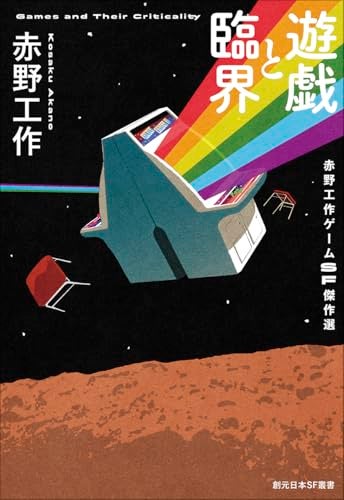

『遊戯と臨界: 赤野工作ゲームSF傑作選 (創元日本SF叢書)』赤野 工作東京創元社

【今週はこれを読め! SF編】ゲームと人間のエレジー〜赤野工作『遊戯と臨界 赤野工作ゲームSF傑作選』

4月15日(火) 2:30

ゲームおよびゲーム文化を題材にした作品が十一篇収録されている。多くは小説投稿サイト「カクヨム」に発表されたものだが、雑誌やアンソロジーが初出のものもある。書き下ろしが一篇。

巻頭を飾る「それはそれ、これはこれ」は、人類が恒星間を往き来するようになった時代の物語。単身、長距離貨物船に乗る主人公は、航行中の娯楽用にショップ(大手チェーン)店員の薦めるまま、アーケード・ゲームを購入する。プレイしてみるとあまりにツマらないゲームで、怒り心頭に発した彼はショップに返品・返金を要求。目的地へと向かう宇宙船内で、銀河ネット経由でカスタマー・サポートとやりとりをする。相手はいかにもAIらしい、慇懃で悪気がない、しかし融通のきかない対応をしてくる。そのトンチンカンぶりは落語のようだが、じつのところ、カスタマー・サポートには隠された意図があって......。裏で進行していた事態が明らかになって以降、ひねりが何段階かテンポ良くつづく展開は、フレドリック・ブラウンを彷彿とさせる。

「お前のこったからどうせそんなこったろうと思ったよ」は、アンソロジー『NOVA2019春号』に発表された作品。本欄で同書を取りあげたときにも紹介したが、こんかい読み返し、その面白さが再確認できた。格闘ゲームにおいて覇を競ったライバルが、五十年ぶりに再戦をおこなおうとしている。地球にいる主人公が月に暮らす相手に対し、延々と語りかけていく形式で物語が構成される。ポンポンと繰りだされる台詞まわし、ちりばめられたトリヴィアルな情報量の多さ......まさにひとつの話芸である。この作品におけるゲーム的テーマにしてSF的な興味は、通信速度の限界である。ゲーム最小単位時間である1フレーム(60分の1秒)の遅れが、致命的な結果につながる。それを織りこみつつ互いに手を読みあうわけだ。

「これを呪いと呼ぶのなら」は、脳に直接データを書きこむ技術がゲームに導入された近未来の物語。「プレイすると呪われる」と噂される新作を、主人公のゲームライターがレビューする。呪いのゲームと呼ばれるものは過去にも腐るほどあったが、この新作は"恐怖"の記憶を脳に植えつけるというものだ。たとえば、火を"恐怖"に設定すれば火にかかわる戦慄が体験でき、車を"恐怖"に設定すれば車がらみの悲惨がふりかかる。ただし、プレイが終われば、"恐怖"は消去される。しかし、噂によれば、ゲーム後の実生活に呪いが及ぶというのだ。実際にプレイし、ゲームの仕組みを把握したうえで、主人公は次のように考える。"恐怖"の内容は自在に選べる。では、"恐怖"の内容を空白(null)に設定したら、どうなるだろう。ゲーム本来の使い方ではない不意打ちじみた操作だが......。

ゲームと向きあう孤独な環境、都市伝説的ないわくつきの案件、裏の扉をあけるような行為......しだいにホラーの雰囲気が高まっていく。もっとも、作者はオーソドックスなホラー展開には舵を切らない。この作品のポイントは、主人公はかつて書いたゲームレビューで大きな炎上を引きおこした過去を背負っているところだ。しばらく休業をしていたが、キャリア復帰しようという矢先に当たったのが、この呪いのゲームというわけだ。この背景が物語に絶妙な陰影をもたらしている。

そのほか、海底ケーブルと特定のゲームとの意外な関係を描いた「「癪に障る」とはよく言ったもので」、昭和期に放射性物質を扱った博徒の告白「ラジオアクティブ・ウィズ・ヤクザ」、ソ連崩壊前に禁断のプログラムを携え西側に亡命した研究員のサスペンス「"たかが"とはなんだ"たかが"とは」が、印象に残った。

(牧眞司)

『遊戯と臨界: 赤野工作ゲームSF傑作選 (創元日本SF叢書)』

著者:赤野 工作

出版社:東京創元社

>>Amazonで見る

【関連記事】

・ 【今週はこれを読め! SF編】アンドロイドに人間が殺せるか?〜人間六度『烙印の名はヒト』

・ 【今週はこれを読め! SF編】タイムポートに併設のホテルでの事件〜ロブ・ハート『パラドクス・ホテル』

・ 【今週はこれを読め! SF編】アフガニスタンの現実と幻想〜ジャミル・ジャン・コチャイ『きみはメタルギアソリッドⅤ:ファントムペインをプレイする』

生活 新着ニュース

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55