けんたろさん(@kenlife202010)

日常に潜む言葉の不思議を楽しむ!クイズ王・けんたろさんが語る「雑学」の魅力

4月3日(木) 10:00

提供:

【画像】週休二日制と完全週休二日制の違いとは?

「昨日よりちょっぴり賢いあなたへ」をモットーに、日常生活に潜む言葉の不思議や雑学をSNSで紹介している、けんたろ(@kenlife202010)さん。

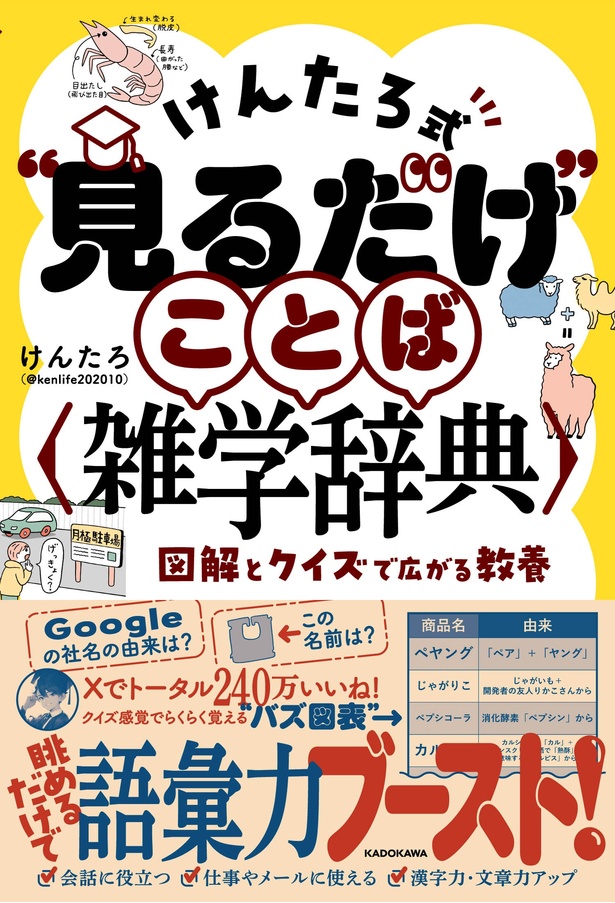

Xでのフォロワー数は8.7万人(2025年3月現在)を誇り、2024年には初の著書「けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養」を出版、「親子で楽しめる」「こんな雑学本初めて」と好評を得ている。雑学の魅力はどこにあるのか、聞いてみた。

■クイズの問題文は雑学の宝庫

けんたろさんが雑学に興味を持ったきっかけは、クイズに触れる機会が多かったことが大きいという。「正解そのものはもちろんですが、実は問題文中に含まれる知識が雑学であることが多いんです。たとえば『徳川家康』が正解となる問題があったとします。『1603年に征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開いたのは誰?』だとストレートであまり面白味がありませんが、この問題文の前に、『金魚の飼育が趣味で、庭に専用の池も持っていた~』と付け加えてみると、知識の差も生まれて少し面白い問題になります」

そのようにして関心を膨らませて身につけた雑学を、「実は読み方を間違えている漢字」「実は略語な言葉の正式名称」などテーマごとに一覧できる図表にして、SNSで配信したところ大反響。累計“いいね”は240万を超えた。

雑学を集めるために日々行っていることは“メモを取る”こと。「先に述べた『クイズに触れる』というのが大きいですが、読書やテレビなども気になったものはメモを取るようにしています。より詳しく調べるなかで新しい雑学の発見をすることもあります」

■ぜひ知ってほしい雑学とは

そんなけんたろさんが、生活のなかで実際に役に立ったおすすめの雑学を紹介してくれた。

・週休二日制と完全週休二日制の違い

「『週休二日制』は年間を通して1カ月に1回以上、週2日の休みがある制度です。それ以外の週も1日以上の休みはあります。一方、『完全週休二日制』は年間を通して週2日の休みがある制度。土日休みのイメージが強いですが、曜日は固定されていません。就職の時にはきちんと知っておかないといけません」

・享年◯/第◯回

「訃報と共に『享年80歳』という言葉を目にすることも多いですが、享年とは『天から享(う)けた年数』のことを意味する仏教用語であり、『歳』をつける必要はありません。第◯回も『記念すべき第1回目!』のように使われているのをよく目にしますが、『第」も『目』も数字について順序を表す語であるため、同時には使いません。正しくは『◯回目』『第◯回』と表現します。二重表現は知らずに使いがちです」

・「々」の読み方

「正式名称は『同の字点』。分解すると“ノ”と“マ”になることから『ノマ』という俗称が付いています。同じ漢字を続ける時に使用します。スマホやPCで表示したい時は、『ノマ』ではなく『同じ』と入力すると、変換候補に“々”が出てくることが多いです」

また、文化や世代のギャップによる認識の違いも、知っておくと日常生活のなかで何かと役に立つ。

・「L(リットル)」の表記

昔習ったことが今では変わってしまった表記や言い方も多い。

「例えばリットル。以前は小文字の筆記体で表記されていましたが、現在は大文字『L』に変更となっています。その理由は、国際度量衡委員会が決める国際ルールに則ったため。基本的に、人名由来の単位(ワットやニュートンなど)は『W』『N』など大文字なのですが、リットルはラテン語の“litra” という重さの単位に由来するため本来であれば小文字での表記になります。ただ国際ルールでは単位表記に“筆記体を使わない”ことになっているのでややこしくなりました。筆記体ではない小文字『l』だと、数字の1と非常に紛らわしい。そのためリットルに限っては大文字表記OKになりました。子どもに勉強を教える時など、うっかり間違ったことを教えないようにしたいですね」

・関西以外では意味が伝わらない言葉

「例えば、関西では『なおす』と言うと、“片付ける”の意味で通りますが、関西以外の多くの地域では“修理する”の意味でしか通りません。『なおす』は“直す”であり、元の状態に戻すという意味です。物を片付けることは、元あった場所に戻すという行為と捉えられ、関西では“片付ける”の意味へと拡張していきました。ほかにも、『また』は一般的には“again(再び) ”の意味で使われていますが、関西では“next time(今度)” の意味でも使用します。使うときには注意しておいたほうがいいです」

けんたろさんは、雑学を日常生活でどのように役立てているのだろうか。「仕事では、お客様との話を膨らませるのに一役買ったり、プレゼンなどで興味を持たせるフックに使えたりします。一方で、子どもとの会話のなかでも、雑学を交えることで、より興味関心を持たせたり、学習効果が上がったりするかな、と思っています」

■“点”で存在していた知識が“線”になる

雑学好きだからこそ気づけた視点や発見もある。「それまで点で存在していた知識が線になる感覚はあります。例えば語源などでは、さかのぼると実は同じ語源だったというのがよくあり、記憶定着の助けになっています」

今後の活動や目標については、「2冊目の本を出版できたらなと思っています。今回の著書を通じて少し意外だったのは、大人向けに書いた本だったにも関わらず、お子さん、小さい子だと小学校低学年くらいが夢中で読んでいたという感想をいただくことが多かったことです。新しいことを知る楽しみを子どもたち含めてより多くの人に届けられたらいいなと思っています」

取材・文=折笠隆

【関連記事】

・ 【漫画】原因不明の吐き気が再発!こんなに体調がおかしいのに、病院では「健康です」と言われ

・ 【漫画】風呂場で突然のパニック発作!恐怖のあまり、真夏でも風呂に入れず…

・ アメリカで年間4000冊が消された!?禁書とされた絵本からアメリカの今を読み解く書籍「絵本戦争」とは?

・ 有隣堂公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」初の『ゆうせか流行語大賞』が決定!注目される同チャンネルの魅力とは?

・ 崇め奉れよ!!「卑弥呼」が転生術を使ったら!?今世では青春を謳歌したい「天野ヒミコ」の古代感覚ラブコメディー【作者に訊く】

国内・経済 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55