【体験談】「高校生は部活動が忙しくて勉強できない…」ってホント?両立のヒケツは?

【体験談】「高校生は部活動が忙しくて勉強できない…」ってホント?両立のヒケツは?

3月30日(日) 15:00

提供:

勉強はもちろん大切だけれど、部活動ならではの経験や思い出も大切だから、どちらも一生懸命がんばってほしいーー。

そう願う保護者のかたは多いのではないでしょうか。とはいえ、部活動に熱心になるあまり、勉強が二の次になってしまいがちなケースが見られることも事実。

そこで今回は、大学生にご協力いただいたアンケートの結果をもとに、勉強と部活動を両立するためのヒントをご紹介します。

部活動が忙しく思うように勉強がはかどらない時など、お子さまへの声かけの参考になさってみてください。

この記事のポイント

高校生の5割以上が「週5日以上」部活で活動 高校生の約86%が3年生になっても部活動を継続 大会とテストの時期が重なると体調管理や時間のやりくりに苦労 両立のポイントは「スキマ」「メリハリ」「計画性」

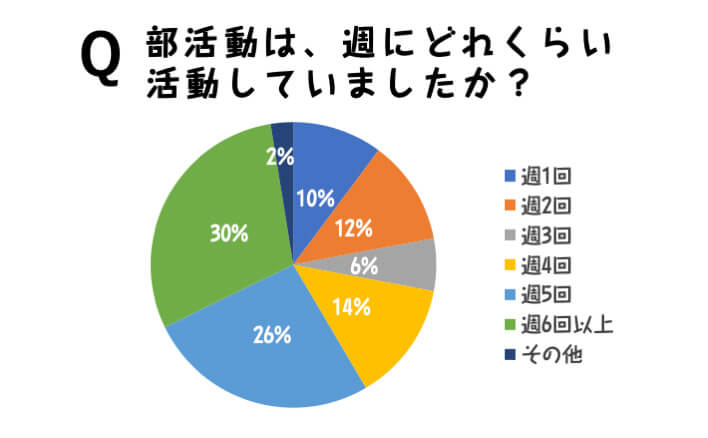

高校生の5割以上が「週5日以上」部活で活動

受験を乗り越え大学生となった「進研ゼミ」の先輩に、高校生の時に所属していた部活動の活動頻度を尋ねました。

結果は、「週に1、2回」が約22%、「週に3、4回」が約20%、「週に5回以上」が約56%でした。「週に6回以上」の人だけでも約30%いました。

アンケートの声では、運動部に所属していた人と、文化部の中でも吹奏楽部に所属していた人は週当たりの活動日数が比較的多かったようです。

※各要素の値は小数点以下第一位で

四捨五入しています。

※自主練習日なども日数にカウント

している場合があります。

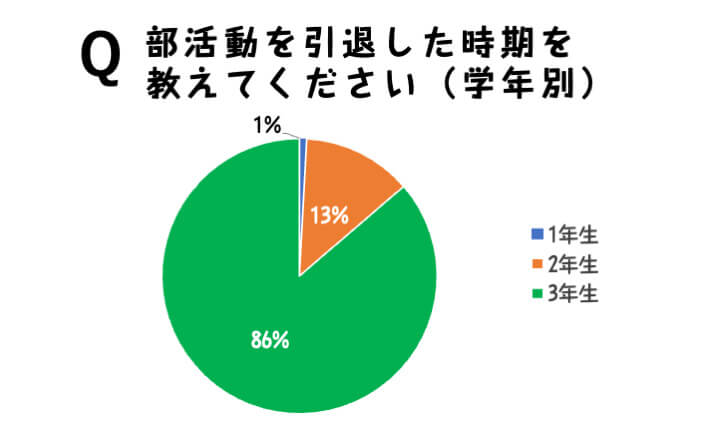

高校生の約86%が3年生になっても部活動を継続

次に、部活動を何年生まで続けたか尋ねた結果が下のグラフです。

「3年生まで続けた」という人が多く、「2年生まで続けた」と答えた人は約13%にとどまりました。

一部の私立高校では高校2年生で引退することがあるので、そうした学校に通っているケースなども当てはまるのかもしれません。

※各要素の値は小数点以下第一位で

四捨五入しています。

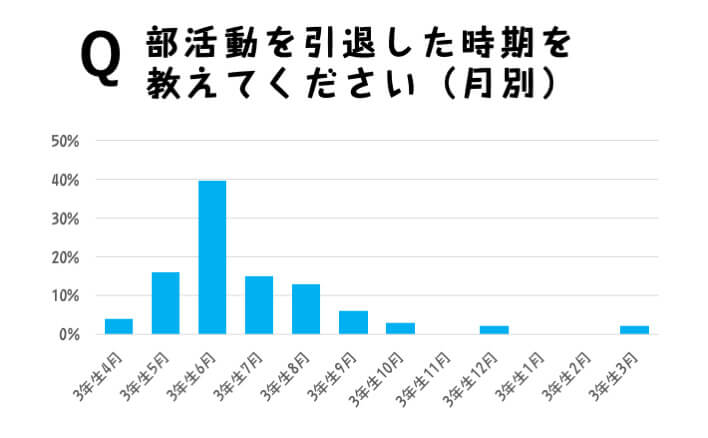

多くの人が「部活動を引退した」と答えた3年生。具体的に何月に引退したのかを見てみましょう。

最も多かったのが「6月」で、3年生で引退した人のうち約4割を占めました。

次いで多かったのが「5月」で、約16%。

ほぼ同じ割合だったのが「7月」(約15%)と「8月」(約13%)でした。

夏休みが終わるまでに引退した人がほとんどであることがわかります。

運動系の部活動を中心に、夏休みに大規模な大会が行われることが多いため、そこへの参加を最後に「卒部(引退)」するというケースが多いようです。

一方、少数ですが、3年生の9月以降に引退した人もいます。

文科系の部活動などで秋に文化祭が行われる場合は、3年生の秋に卒部するケースもあります。また、スポーツ推薦などで進学先が決定する生徒の場合は、例外的に部活動を卒業するまで続けることもあるようです。

大会とテストの時期が重なると体調管理や時間のやりくりに苦労

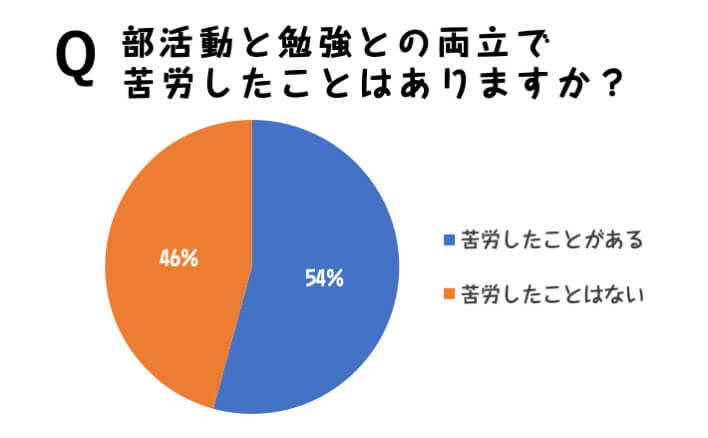

部活動と勉強の両立に苦労した高校生は多いようです。

アンケートで、部活動と勉強との両立で苦労したことが「ある」と答えた人は全体の半数以上を占めました。

※各要素の値は小数点以下第一位で

四捨五入しています。

部活動が大変な時期はどうしても勉強を疎かにしがちで、テスト前に慌てて詰め込んだこともありました。

(名古屋大医学部S・Kさん吹奏楽部)

部活動で疲れて帰ると、家で勉強するのがおっくうになって結局勉強しないまま翌日を迎えてしまい苦労したことがあります。

(明治大農学部H・Tさんバレーボール部)

大会のためにテスト期間中も部活動があると勉強が疎かになってしまいました。勉強できない科目もあり、点数が悪かったです。

(椙山女学園大看護学部S・Tさん陸上競技部)

部活動に時間を使ったからといって、食事や入浴といった時間を大幅に減らすことは難しいもの。

アンケートの結果からは、帰宅が遅くなって疲れていることもあり、勉強する時間や寝る時間が減ってしまって大変だった、という声が圧倒的に多かったです。

なかには、授業中に寝てしまった、成績が下がってしまった、などの悪循環に苦しんだという声も。

また、大会の時期とテストの時期が重なってしまうと、思うように勉強が進まず、睡眠不足も重なって心身ともに疲れてしまったという声が多数寄せられました。

そうした時期は、お子さまに任せるだけでなく、保護者のかたが普段よりも体調管理に気を配ってあげるとよいかもしれません。

両立のポイントは「スキマ」「メリハリ」「計画性」

では、部活動を続けながら勉強時間を確保して、勉強の質を下げないようにするにはどうすればよいでしょうか。

具体的にどのような工夫をしたのか、先輩たちに聞いてみました。

ポイントは、通学や移動中などの「スキマ時間」を活用し、本当に眠い時は無理せずに寝て翌朝早くから勉強するなど「メリハリ」をつけ、部活動やテストのスケジュールをあらかじめ把握してやることを決めておく「計画性」にあるようです。

夜は時間がなかったので、朝早く起きて学校前に課題をやったり問題集を解いたりしていました。また通学の電車内や学校の休み時間などで単語帳を開くようにしていました。

(明治大文学部R・Mさん吹奏楽部)

朝の通学時間の中で、英単語や古文単語などの単語帳に取り組むようにしていました。

(國學院大人間開発学部Y・Yさん吹奏楽部)

通学のスキマ時間で勉強していました。まとまった勉強時間が取りにくいので、授業時間でしっかり理解できるようにしました。

(早稲田大法学部A・Kさんバレーボール部)

部活動が終わってから時間を決めて自習室に通って勉強し、そのぶん、家に帰ったらすぐ寝ていました。時間と場所の使い方をはっきりと区切るようにしていました。

(京都工芸繊維大工芸科学部M・Oさん吹奏楽部)

部活動から帰ってきたら、眠いと感じる暇がないくらい、夜ごはんを食べてお風呂に入ってすぐに勉強に取り掛かるようにしていました。それでも眠たくなってしまう時は20分だけ仮眠をしていました。

(熊本大教育学部S・Sさん吹奏楽部)

学校から帰る途中、どんなに短い時間でも塾に行き、勉強することを心がけていました。また、勉強をしようと思ってから何をしようか考えている時間がもったいないと思うので、大まかなto doリストを考えておくとよいと思います。

(信州大繊維学部S・Mさんハンドボール部)

帰ってから寝るまでの時間を有効に使えるように、学校の休み時間などの空いている時間に、その日の夜に家でやることを決めていました。疲れていても、決めた内容だけは終わらせるようにしていました。

(名古屋大文学部M・Wさん弓道部)

まとめ & 実践 TIPS

部活動が好きで、できるだけ続けたいと考えているお子さまは多いと思います。

そばで見ている保護者のかたは、つい「そんなに部活動をがんばって勉強は大丈夫?」と心配になってしまいますが、部活動と受験勉強を両立させて見事に合格を勝ち取ったお子さまは大勢います。

また、時間管理のスキルは、社会に出てからも大切な力です。好きなことを無理にやめるように促すよりも、限りある時間を上手に使うコツをさりげなく伝えるなど、部活動と勉強の両立を上手にサポートしてあげられるといいですね。

※2025年2月に行った、「進研ゼミ」受講経験のある大学生向けアンケート(134名回答)に寄せられた体験談をもとに作成。

編集協力/Cue’s inc.

生活 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55