もったいないバナナを使った調理体験や料理家・和田明日香さんのトークショーも! 東京ガス料理教室111周年記念イベント【編集部がリアルに体験! Vol.9】

3月18日(火) 10:40

提供:

東京ガス料理教室

が昨年12月に

111周年

を迎えたことを記念し、2月16日(日)にイベントが開催されました。

当日はモデルの はなさん 、料理家・食育インストラクターの 和田明日香さん によるトークショーや、 試食体験ラリー に チョコバナナ調理体験 など、親子で楽しめる内容が盛りだくさん!

今回、筆者は双子の姉妹を連れて親子で参加! イベント当日の模様をお届けします。

◆「がすてなーに ガスの科学館」は

大人も子どもも楽しめるおでかけスポット

会場となった東京・豊洲にある 「がすてなーに ガスの科学館」 には、 料理教室の歴史 や 懐かしのガス機器展示 などもされており、イベント当日は子どもから大人まで多くの人で賑わいました。

こちらの施設は普段から東京ガス料理教室の会場のひとつとして使用されているほか、エネルギーやこれからの暮らし・社会について、楽しみながら学べる体験型展示やプログラムもあり、 おでかけスポット としてもおすすめ!

◆作って学ぶ!

“もったいないバナナ”を使った調理体験

記念イベント前日から子どもたちが心待ちにしていたのが、 チョコバナナ調理体験 。大好きなスイーツが作れるとあってワクワクしながら会場に足を踏み入れると、そこで出迎えてくれたのはDoleバナナでお馴染みのキャラクター「スウィーティオ」。

じつは今回使うバナナは、ドールが2021年から取り組んでいる 「もったいないバナナプロジェクト 」 ( https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/ )の 規格外バナナ なんです。

通称 “もったいないバナナ” と呼ばれるこちらのバナナは、本来おいしく食べられるのに厳格な規格に添わなかったり、日本への輸送過程で熟しすぎてしまったりして捨てられているもの。 年間およそ2万トン ものバナナが規格外を理由に 廃棄 されているというから驚きです。

それを救出し、冷凍バナナやピューレ、パウダーなどさまざま原料に加工したり、食品基準に満たないものは肥料や飼料にして役立てられています。

調理はカップに入った溶かしたチョコレートにもったいないバナナを回し入れて付け、固まらないうちに好みのチョコスプレーやアーモンドダイスを振りかけるという簡単なもの。

仕上がりは通常のバナナと何ら変わりなく、可愛らしいラッピングもできて大満足!もったいないバナナについての説明を聞いてから調理したこともあり、食べるときに子どもたちが 「バナナ、捨てられなくてよかった〜」 と話していたのが印象的でした。

東京ガス料理教室でも 環境に配慮した「エコ・クッキング」 の考え方がすべてのコースで取り入れられているのですが、身近な食を通じて自然なかたちで環境問題について学べるのはいいですよね。

そのほかにも、協賛企業とコラボした試食体験ラリーや楽しみながら魚について学べる工作ワークショップ「自分だけの水族館を作ろう!」など、食に関心を持つきっかけとなるさまざまな体験ができました。

当日はモデルの はなさん 、料理家・食育インストラクターの 和田明日香さん によるトークショーや、 試食体験ラリー に チョコバナナ調理体験 など、親子で楽しめる内容が盛りだくさん!

今回、筆者は双子の姉妹を連れて親子で参加! イベント当日の模様をお届けします。

【目次】

1:「がすてなーに ガスの科学館」ってどんなとこ?

2:“もったいないバナナ”でチョコバナナ作り体験!

3:和田明日香さんがママのお悩みにアドバイス

4:111周年を迎えた「東京ガス料理教室」って?

2:“もったいないバナナ”でチョコバナナ作り体験!

3:和田明日香さんがママのお悩みにアドバイス

4:111周年を迎えた「東京ガス料理教室」って?

◆「がすてなーに ガスの科学館」は

大人も子どもも楽しめるおでかけスポット

会場となった東京・豊洲にある 「がすてなーに ガスの科学館」 には、 料理教室の歴史 や 懐かしのガス機器展示 などもされており、イベント当日は子どもから大人まで多くの人で賑わいました。

エントランスには、ボタンを押すとガスの力で浮くカラフルな気球が。娘たちは早速ワクワク。

こちらの施設は普段から東京ガス料理教室の会場のひとつとして使用されているほか、エネルギーやこれからの暮らし・社会について、楽しみながら学べる体験型展示やプログラムもあり、 おでかけスポット としてもおすすめ!

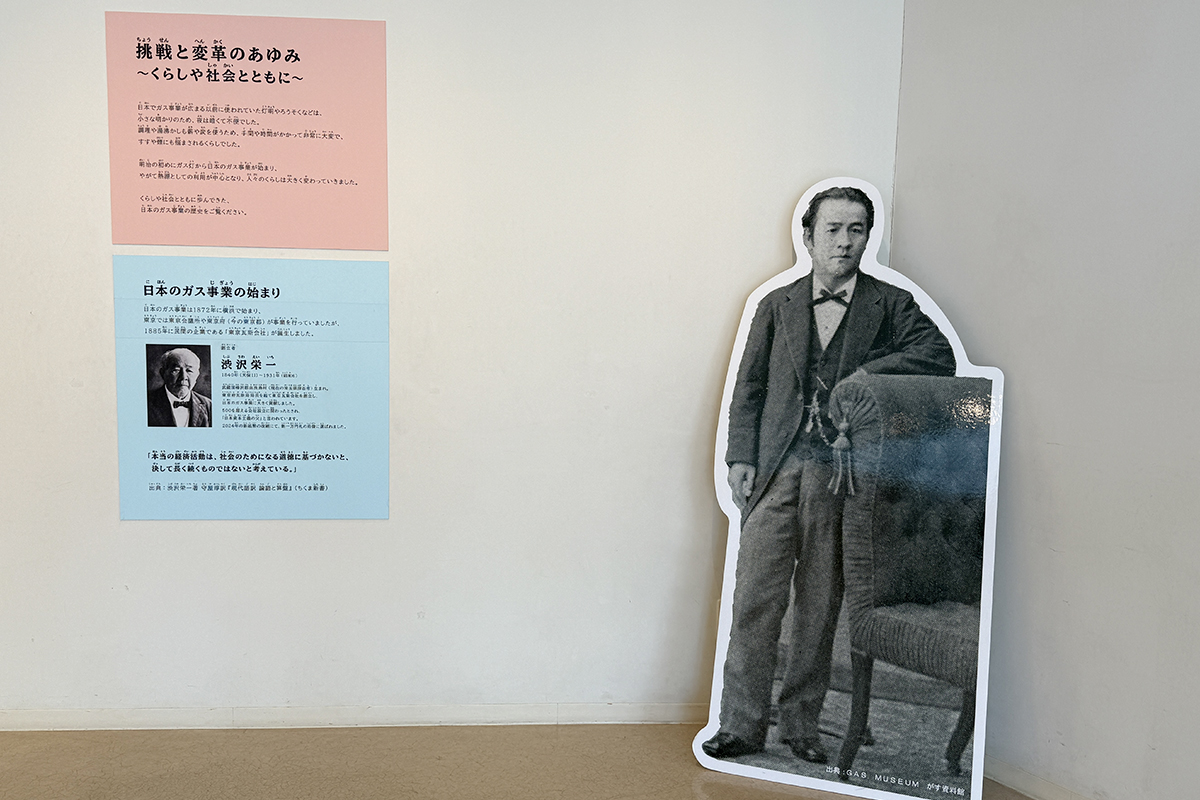

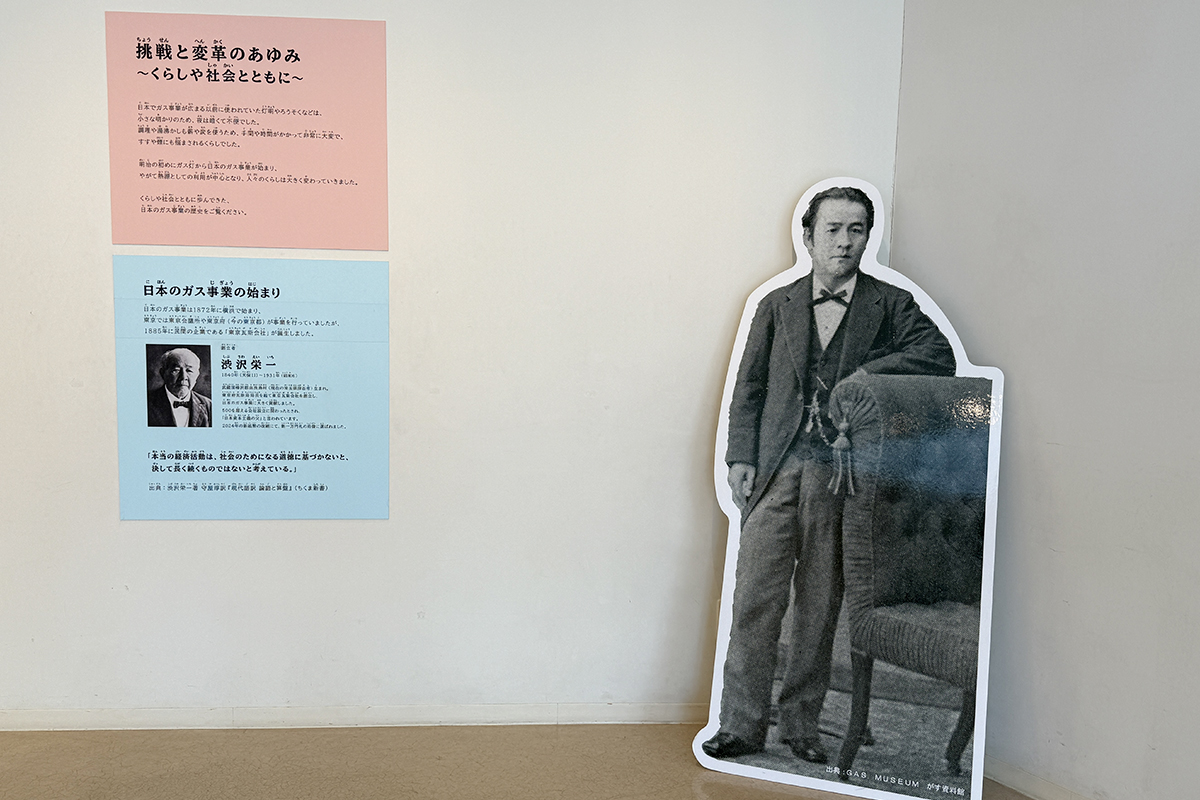

がすてーなでは、過去の貴重なガス製品も展示。日本でどのようにガスが広まっていったのかがわかる年表も興味深い。東京ガス創設者「渋沢栄一」のパネルやマンガもあり、大人も子どもも楽しめるスペースに

◆作って学ぶ!

“もったいないバナナ”を使った調理体験

記念イベント前日から子どもたちが心待ちにしていたのが、 チョコバナナ調理体験 。大好きなスイーツが作れるとあってワクワクしながら会場に足を踏み入れると、そこで出迎えてくれたのはDoleバナナでお馴染みのキャラクター「スウィーティオ」。

じつは今回使うバナナは、ドールが2021年から取り組んでいる 「もったいないバナナプロジェクト 」 ( https://www.dole.co.jp/lp/jp/mottainaifruits/ )の 規格外バナナ なんです。

通称 “もったいないバナナ” と呼ばれるこちらのバナナは、本来おいしく食べられるのに厳格な規格に添わなかったり、日本への輸送過程で熟しすぎてしまったりして捨てられているもの。 年間およそ2万トン ものバナナが規格外を理由に 廃棄 されているというから驚きです。

それを救出し、冷凍バナナやピューレ、パウダーなどさまざま原料に加工したり、食品基準に満たないものは肥料や飼料にして役立てられています。

調理前は協賛企業でもあるサラヤのハンドラボでしっかりアルコール消毒!

もったいないバナナの説明を真剣なまなざしで聞いてから調理スタート!

調理はカップに入った溶かしたチョコレートにもったいないバナナを回し入れて付け、固まらないうちに好みのチョコスプレーやアーモンドダイスを振りかけるという簡単なもの。

仕上がりは通常のバナナと何ら変わりなく、可愛らしいラッピングもできて大満足!もったいないバナナについての説明を聞いてから調理したこともあり、食べるときに子どもたちが 「バナナ、捨てられなくてよかった〜」 と話していたのが印象的でした。

東京ガス料理教室でも 環境に配慮した「エコ・クッキング」 の考え方がすべてのコースで取り入れられているのですが、身近な食を通じて自然なかたちで環境問題について学べるのはいいですよね。

そのほかにも、協賛企業とコラボした試食体験ラリーや楽しみながら魚について学べる工作ワークショップ「自分だけの水族館を作ろう!」など、食に関心を持つきっかけとなるさまざまな体験ができました。

ユウキ食品さんでは刻んだライスペーパーが入った卵スープを試食。「もちっとしていて美味しい〜!」

朝岡スパイスさんではオリーブオイルに塩とスパイスを混ぜてマリネして焼いたチキンを試食。「全然辛くないよ!これお家でも作って〜!」子どもにもスパイスが食べられるなんて意外な発見。普段チャレンジしたことのないレシピに出会えるのもイベントのいいところ。

協賛企業ブースではジャムのつかみ取りにチャレンジ!

ぬり絵コーナーもあり、1日たっぷり楽しめました!

◆料理家・和田明日香さんが

食のお悩みにアドバイス

1階のホールでは、モデルのはなさん、料理家・食育インストラクターの和田明日香さんによるトークショーもおこなわれました。

はなさんのトークショーは“丁寧なレシピが作る豊かな時間”がテーマ。ご自身でつくってきたスイーツを楽しいエピソードとともに紹介。

3児の母でもある和田さんは、「大人こそ楽しもう! むずかしくない食育」というテーマで、ママたちにありがちな食に関するお悩みにご自身の経験をふまえて答えてくれました。

子どもの好き嫌いにどのように向き合っているか?という質問には、 「諦めながらも諦めない」 とアドバイス。

子どもは大人と比べて何十倍も繊細に味覚を感じ取っているため、大人がおいしいと感じてもそれが当てはまらないことも多く、その人が

おいしいと感じるタイミング

はそれぞれ。

だからこそ、嫌いなものは食べてくれないと諦めつつも、

いつ好きになるかわからないので、面倒でも嫌いなものもちょこっと食べられるように用意

しています

また、 「嫌いなものこそ関わらせるようにしています」 と和田さん。魚介類が苦手なお子さんは自分でさばいた魚は食べるし、肉類が苦手なお子さんは自分で粉をまぶした揚げたての唐揚げは食べるそうで、 “自分で手をかけてみる”という克服法 も教えてくれました。

さらに、 献立が決まらない という悩みには、こんな心強いお言葉も。

作る人が食べたいものが並ぶ食卓でいいと思います。家のごはんだから、これという正解はなし!“肉じゃがにおひたし”みたいな、教科書どおりの献立じゃなくても大丈夫!

和田さんはお酒にあうおつまみをよく作るそうですが、薬味も大好きで、献立が決まっていなくてもネギ、しょうが、ニンニク、大葉、みょうがなどの薬味だけ先に買っておくのだそう。

あ〜またいつもの煮物になっちゃった、変わり映えのない炒め物になっちゃった…というときも、

薬味をプラス

すれば香りがパッと広がっていつもと違う料理になるし、子どもと分けて大人だけ薬味をかけられるのもいいですよ

最後に、和田さんにとって「食」とはどんな存在か?という質問にはこんなふうに答えてくれました。

食を大事に考えることは

自分のことを大事に考えること

と同じ。手っ取り早くできる自分のケアだと思います

忙しくてつい自分のケアを後回しにしてしまいがちなママにとって、 身近な毎日の食にこそ自分や家族を大切にするヒントがある と気付かせてくれたトークショーでした。

◆人気の親子料理教室も!

111周年の東京ガス料理教室が愛される理由

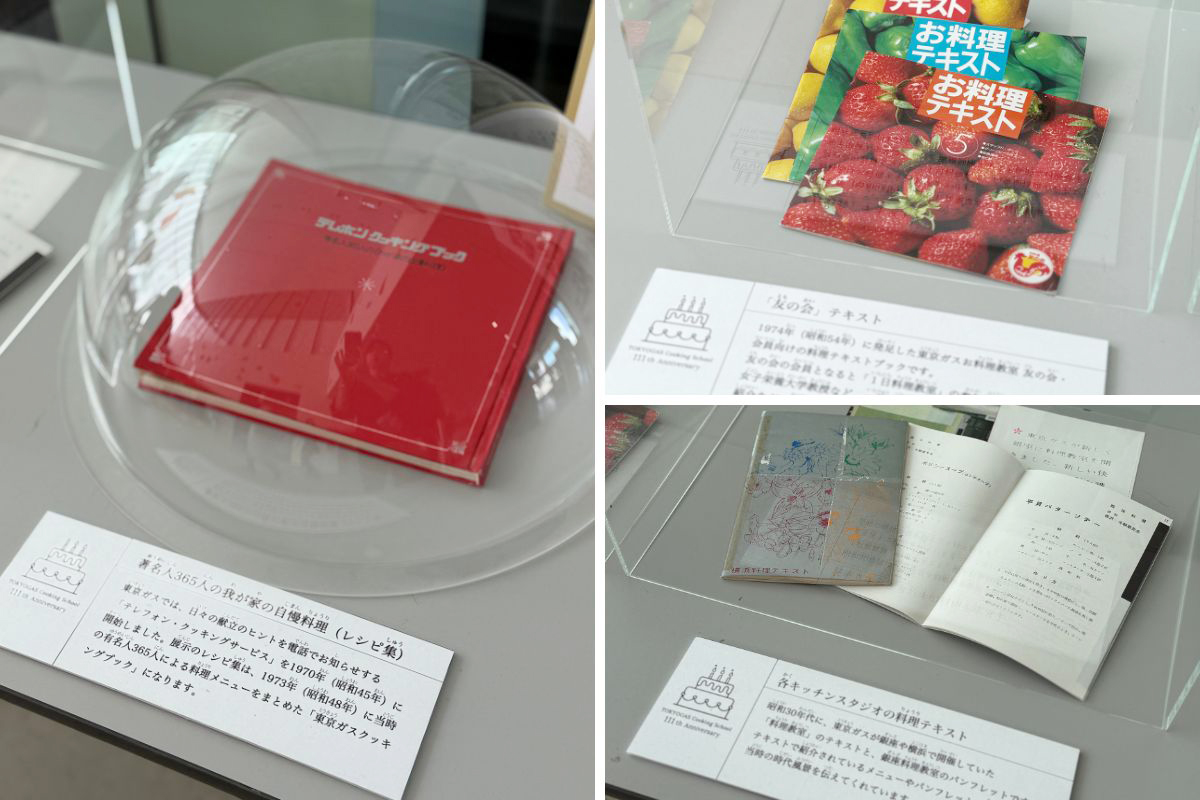

トークのなかで和田さんも驚いていたのが、 111周年という東京ガス料理教室の歴史の長さ 。第1回の料理教室が開催されたのは、大正2年。和田さんも気になっていた第1回の献立は残念ながら記録が残っていないそうですが、翌年の大正3年におこなわれた京橋出張所での第2回では、たけのこごはん、にしめ、薄葛汁(うすくずじる)という献立だったそうです。

今回のイベントでは、昔の料理教室のレシピ本なども期間限定で展示されていました

そもそもなぜそんな昔に料理教室がスタートしたのか、 東京ガス広報部の小川知洋さん にお聞きしたところ、ちょうどガスの利用が 照明(ガス灯) から キッチン(調理用の熱源) に移った頃で、薪などで調理するよりも 利便性が高い ことなどを体験してもらうためのものだったのだとか。

東京ガス広報部の小川知洋さん

しかしながら、ガス調理機器の使い方を説明する一環としての料理教室ならこんなに長くは続かなかったはず。ここまで愛され続けてきた理由を伺うと、「生活スタイルの激変で食の志向も簡単・お手軽・時短というように食への時間のかけ方が変わってきています。昔ながらのていねいを楽しむことも大事ですが、若い世代のタイパ・コスパに合わせた食を通じてできることを試行錯誤しています」との答えが。

実際にいま3拠点ある東京ガス料理教室では、 “パパっと簡単!ラク旨レシピ” と題したフライパンでできるシュウマイや “子育て応援~家族みんなが笑顔になれる! 簡単・美味しいレシピ~” など、時代のニーズに合わせたレッスンが受講できます。

「12月のクリスマスケーキや1月のお節料理など、季節感のあるレッスンは毎年人気があります。食文化を知ってもらうためのレッスンもあり、食にまつわるバックボーンも発信することで、若い世代の方にも食に対する興味を持ってもらえたらなと考えています」(小川さん)

ガスの利用そのものではなく、 時代の流れに即した食の豊かさ について発信していくことで、結果的にガス調理機器の普及につなげていったということ。その想いは 心温まる印象的なCM にも表れているように思います。

東京ガス料理教室のレッスンは誰でも受講しやすいように入会金は不要で、1回完結型(コースは除く)。学生さん(中学生以上)には学割もあります。人気の親子料理教室もあるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

【がすてなーに ガスの科学館】

https://www.gas-kagakukan.com/

がすてなーにでは、2025年3月20日(木・祝)~30日(日)まで、春イベント「きみが考える未来ってなーに?」を開催。くるくる回る風車や、キラキラするカレイドスコープ(万華鏡)を作るワークショップも!

がすてなーにの屋上は芝生の広場が広がり、子どもたちが思い切り遊べるスペース。週末のおでかけにおすすめです。

取材協力:

東京ガス料理教室

https://www.tg-cooking.jp/index.php

(佐々木彩子)

【関連記事】

▶︎次回 Vol.10 お茶の常識が変わる!? 海外トレンドを反映した「新感覚のお茶」が伊藤園から登場、早速飲んでみた!

◀︎前回 Vol.8 子どもの歯並びが気になる… 噛む力を鍛える「噛もっと!」グミ&ガムを試してみました!

生活 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55