展示風景より

『豊原国周 生誕190年 歌舞伎を描く』展示の模様をレポート初公開の錦絵帖から、色鮮やかな役者絵の優品を一挙展示

2月5日(水) 9:00

静嘉堂@丸の内の愛称で知られる静嘉堂文庫美術館で『豊原国周生誕190年歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!』が3月23日(日)まで開催されている。

静嘉堂は、三菱第二代社長の岩﨑彌之助(三菱創設者・岩崎彌太郎の弟)、そして彌之助の息子で第四代社長の岩﨑小彌太の父子によって創設・拡充されたことで知られるコレクション。同展では「役者絵」に焦点を当て、初期の浮世絵から錦絵、明治錦絵までを辿っていく。そのなかでも、彌之助の婦人、早苗が愛玩した10冊あまりの「錦絵帖」は、初公開となる。

展覧会は四章構成。第一章「 歌舞伎の流れ」では、役者絵が生まれ発展していった過程をたどる。墨摺りに手彩色が施された「丹絵」や「漆絵」から、紅色、草色を中心に三色で表現した「紅摺絵」、そして多色摺木版画の「錦絵」と、浮世絵が発展していくに伴い、それまで形式的だった役者の容姿も、次第に似せて描かれるようになっていく。また、錦絵が発展していくと、大首絵など表現のバリエーションも広がっていくことがわかる。

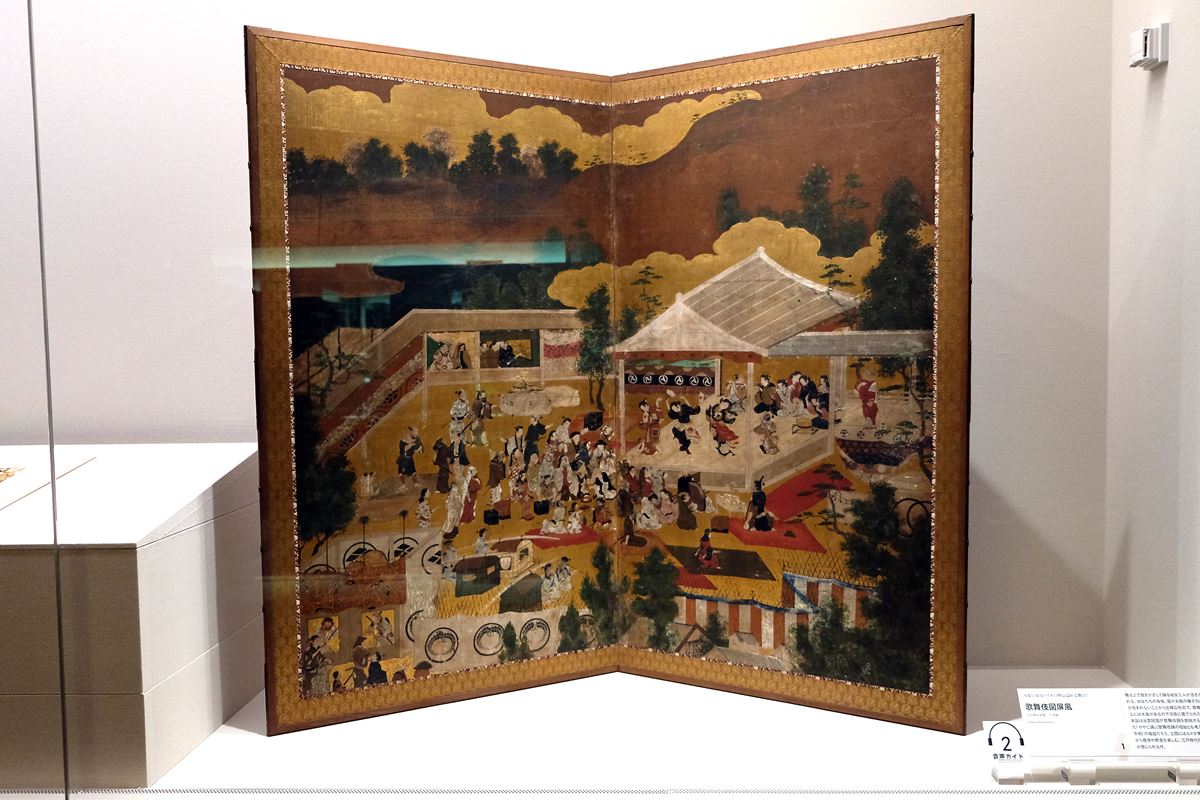

展覧会冒頭を飾る作品、《歌舞伎図屏風》は、歌舞伎が生まれる前に広まった「ややこ踊」の場面が描かれている。画面の中央には幼い幼女(ややこ)3人が踊る姿を、背景に水面が描かれていることから、河原に建てられた舞台であることが推察される。

《歌舞伎図屏風》江戸時代前期17世紀

《歌舞伎図屏風》江戸時代前期17世紀

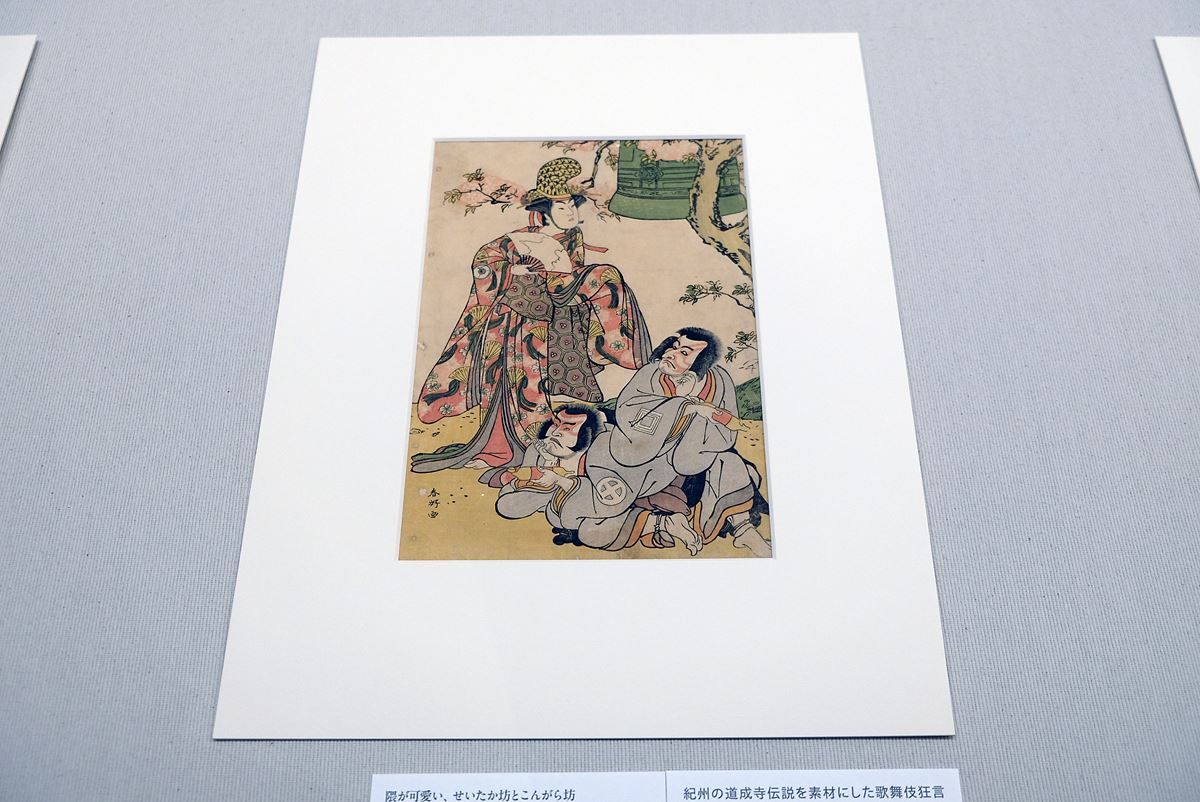

勝川春好《四世岩井半四郎の白拍子、じつはおしづ亡魂、五世市川団十郎のせいたか坊、三世大谷広次のこんがら坊》寛政2(1790)年

勝川春好《四世岩井半四郎の白拍子、じつはおしづ亡魂、五世市川団十郎のせいたか坊、三世大谷広次のこんがら坊》寛政2(1790)年

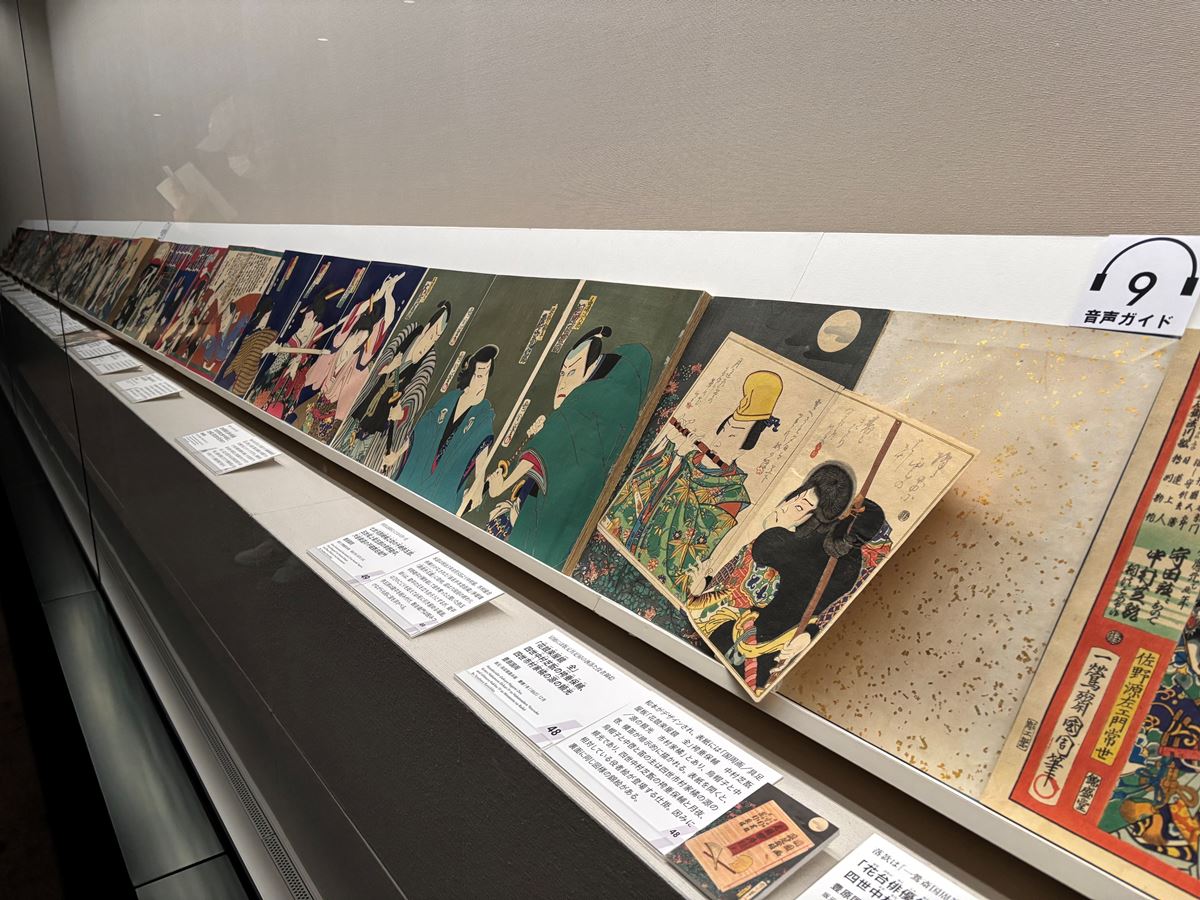

続く第二章は「珠玉の錦絵帖」。岩﨑彌之助夫人・早苗が愛玩した錦絵帖から、国貞(三代豊国)、初代豊国、国芳などそうそうたる絵師の錦絵がならぶ。絵師たちが歌舞伎役者たちの個性をどのように捉え、描いていたかを、見てくらべてみよう。そして、長らく閉じた状態で収蔵されていたため、摺りたてのような色鮮やかさを楽しむことができる。

第二章展示風景より

第二章展示風景より

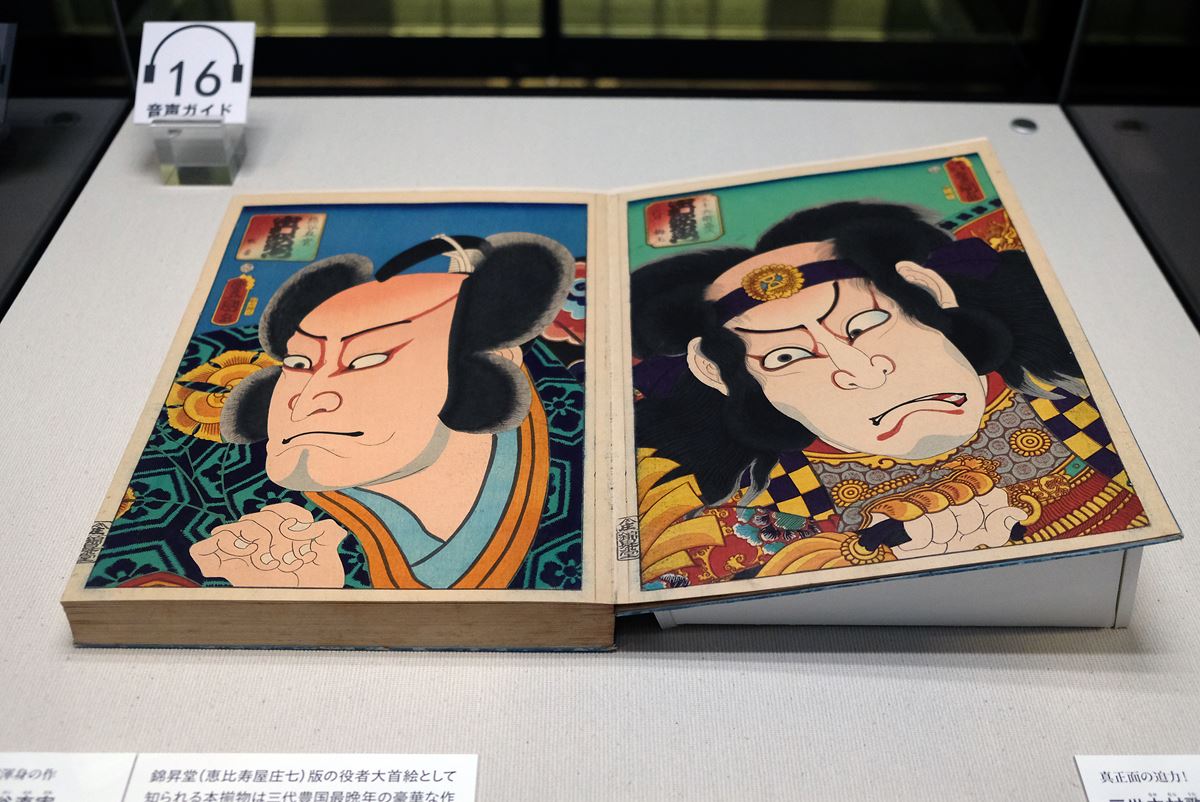

左:二代歌川国貞《「八犬伝犬の草紙」三世嵐吉三郎の犬飼現八信道》嘉永5年(1852)年右:二代歌川国貞《「八犬伝犬の草紙」五世市川海老蔵(白猿)の角太郎が父赤岩一角》嘉永5年(1852)年

左:二代歌川国貞《「八犬伝犬の草紙」三世嵐吉三郎の犬飼現八信道》嘉永5年(1852)年右:二代歌川国貞《「八犬伝犬の草紙」五世市川海老蔵(白猿)の角太郎が父赤岩一角》嘉永5年(1852)年

左:三代歌川豊国(国貞)《四世中村歌右衛門の熊谷直実》万延元(1860)年右:三代歌川豊国(国貞)《三世中村歌右衛門の五斗兵衛盛次》文久3(1863)年

左:三代歌川豊国(国貞)《四世中村歌右衛門の熊谷直実》万延元(1860)年右:三代歌川豊国(国貞)《三世中村歌右衛門の五斗兵衛盛次》文久3(1863)年

豊原国周《七世河原崎権之助の千崎弥五郎、五世尾上菊五郎の早野勘平、大谷紫道の不破数右衛門》明治3(1870)年

豊原国周《七世河原崎権之助の千崎弥五郎、五世尾上菊五郎の早野勘平、大谷紫道の不破数右衛門》明治3(1870)年

第三章「明治の写楽・豊原国周」もまた、色鮮やかな錦絵帖に目を奪われる。本章では、今年生誕190年を迎える豊原国周(とよはらくにちか)の錦絵に着目する。豊原国周は、国貞(三代豊国)の弟子で、明治の写楽との異名を持った絵師。役者の特徴をつぶさに捉えて作られた錦絵は、臨場感たっぷりの力作揃いだ。国周は、五世尾上菊五郎と親しく、版元の人形町具足屋から刊行された錦絵では、菊五郎の姿を三枚続一人立で丁寧に描いている。ダイナミックな構図で役者を引き立てる演出は国周ならではのものだ。

第三章展示風景より

第三章展示風景より

豊原国周《「菅原道真天拝山祈之図」五世尾上菊五郎の菅原道真》明治24(1892)年

豊原国周《「菅原道真天拝山祈之図」五世尾上菊五郎の菅原道真》明治24(1892)年

豊原国周《「極楽寺山門の場」五世尾上菊五郎の白波五人男の内 弁天小僧菊之助》明治22(1889)年

豊原国周《「極楽寺山門の場」五世尾上菊五郎の白波五人男の内 弁天小僧菊之助》明治22(1889)年

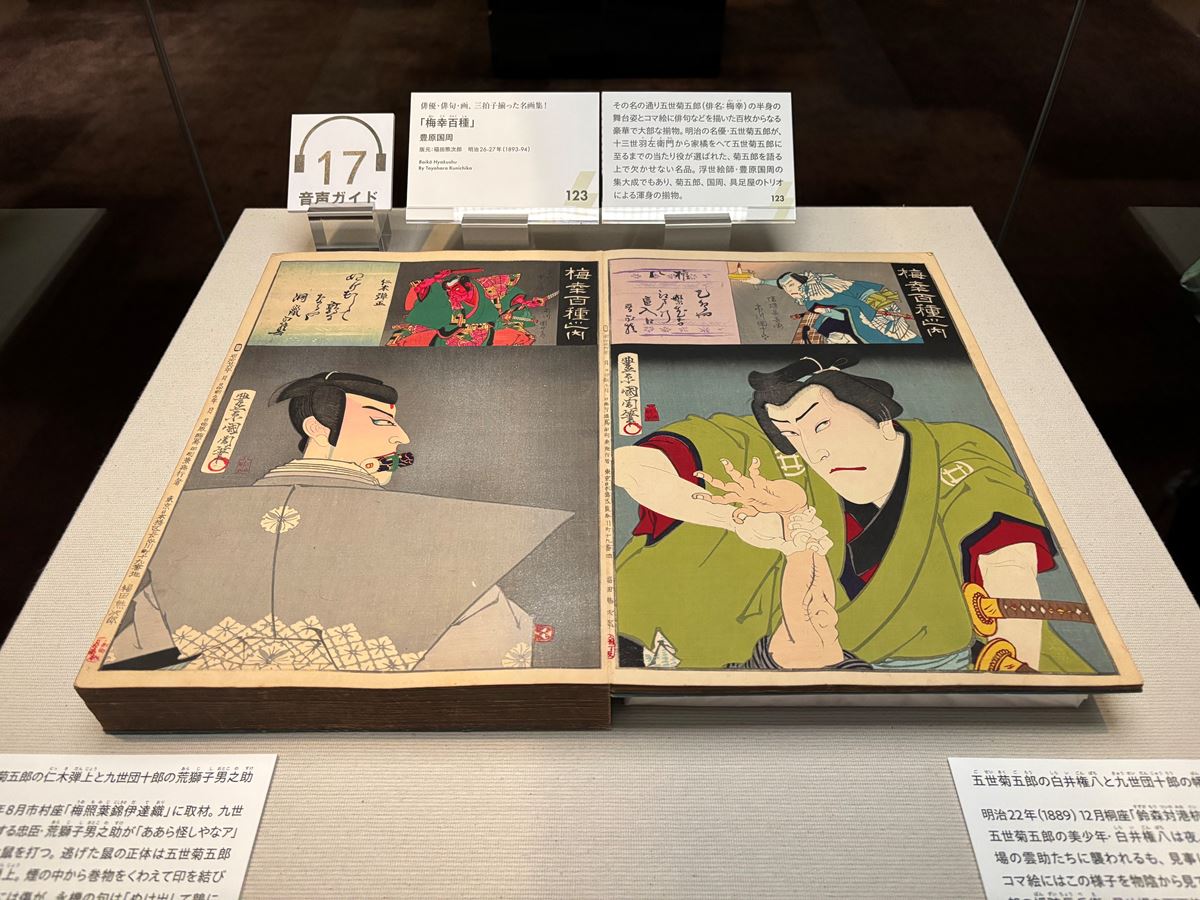

なかでも菊五郎を語る際に欠かせない「梅幸百種」は見逃せない。これは、五世菊五郎(俳名:梅幸)の半身の舞台姿とコマ絵に俳句などを描いた100枚からなる豪華な揃物で、五世菊五郎が十三世羽左衛門から四世家橘をへて五世菊五郎にいたるまでの当たり役が選ばれている。

豊原国周「梅幸百種」明治26-27(1893-94)年

豊原国周「梅幸百種」明治26-27(1893-94)年

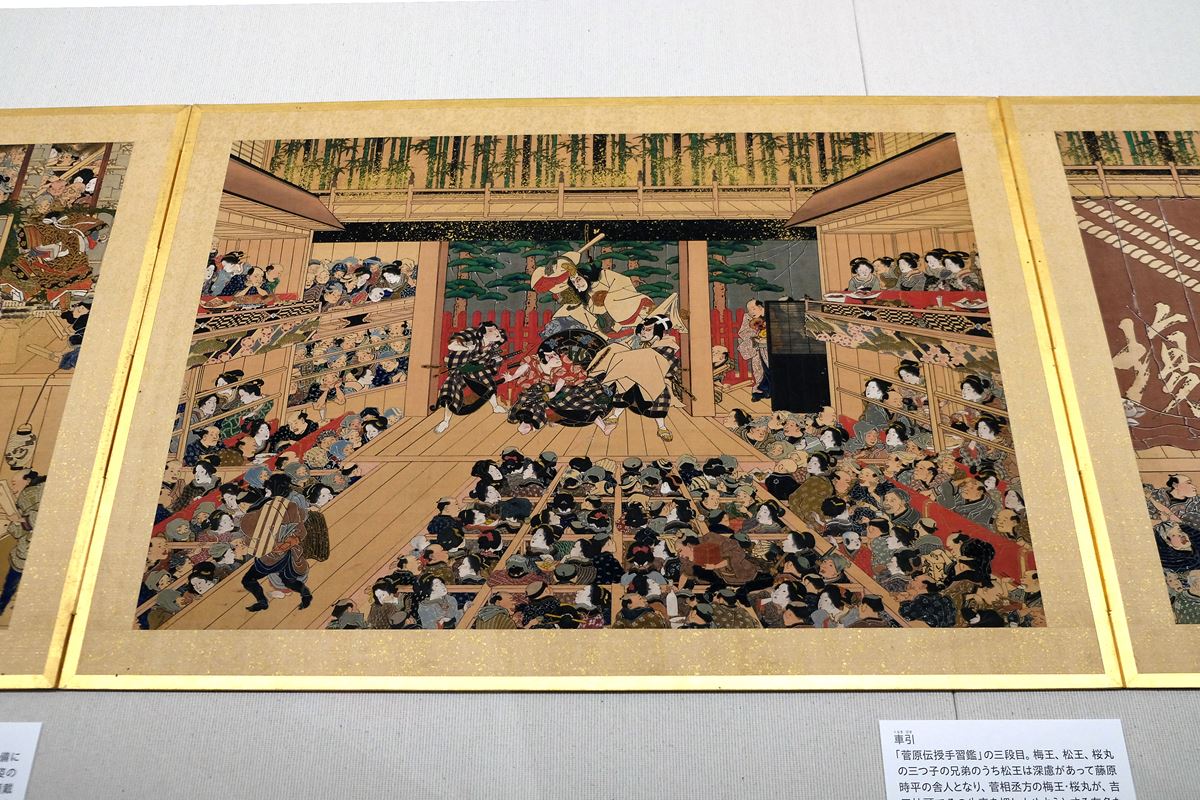

そして第四章「歌川国貞の肉筆画帖」では、江戸の二大歓楽街だった芝居町と新吉原の風景をそれぞれ6図ずつ、合計12図で構成された、歌川国貞(三代豊国)による肉筆画帖《芝居町 新吉原 風俗絵鑑》の、芝居町の模様を通期で展示する。ある日の市村座の一日の情景が絵巻物のように展開される本作は、役者たちの姿はもちろん、芝居を心待ちにする江戸っ子たちの生き生きとした姿に惹きつけられる作品だ。

展示風景 歌川国貞《芝居町 新吉原 風俗絵鑑》江戸時代後期 19世紀

展示風景 歌川国貞《芝居町 新吉原 風俗絵鑑》江戸時代後期 19世紀

歌川国貞《芝居町 新吉原 風俗絵鑑》より「車引」江戸時代後期 19世紀

歌川国貞《芝居町 新吉原 風俗絵鑑》より「車引」江戸時代後期 19世紀

また、最後に、岩﨑彌之助の息子で三菱四代社長、小彌太の夫人、孝子の旧蔵品として岩﨑家に伝来した《白綸子地松竹梅鶴模様打掛》も特別出品されている。明治時代の華やかな文化がこの打ち掛けからも感じ取ることができる。

《白綸子地松竹梅鶴模様打掛》明治40(1907)年頃岩崎家寄贈

《白綸子地松竹梅鶴模様打掛》明治40(1907)年頃岩崎家寄贈

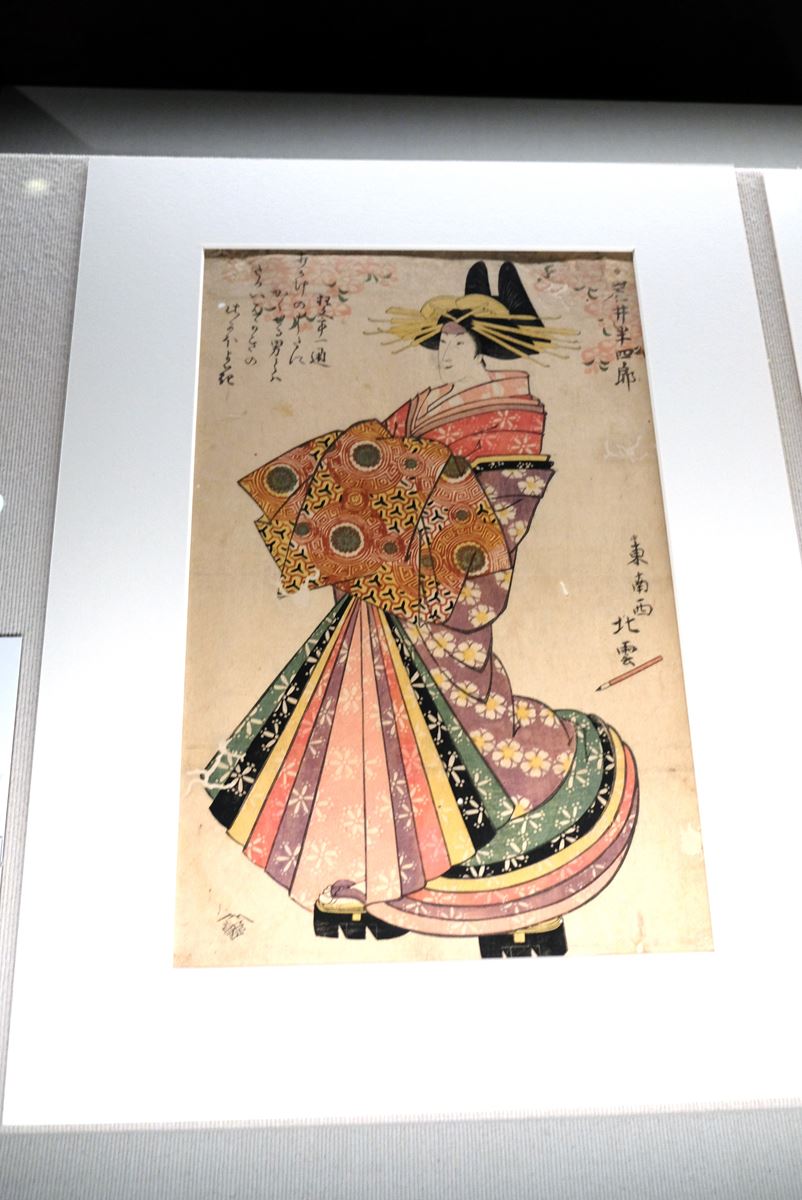

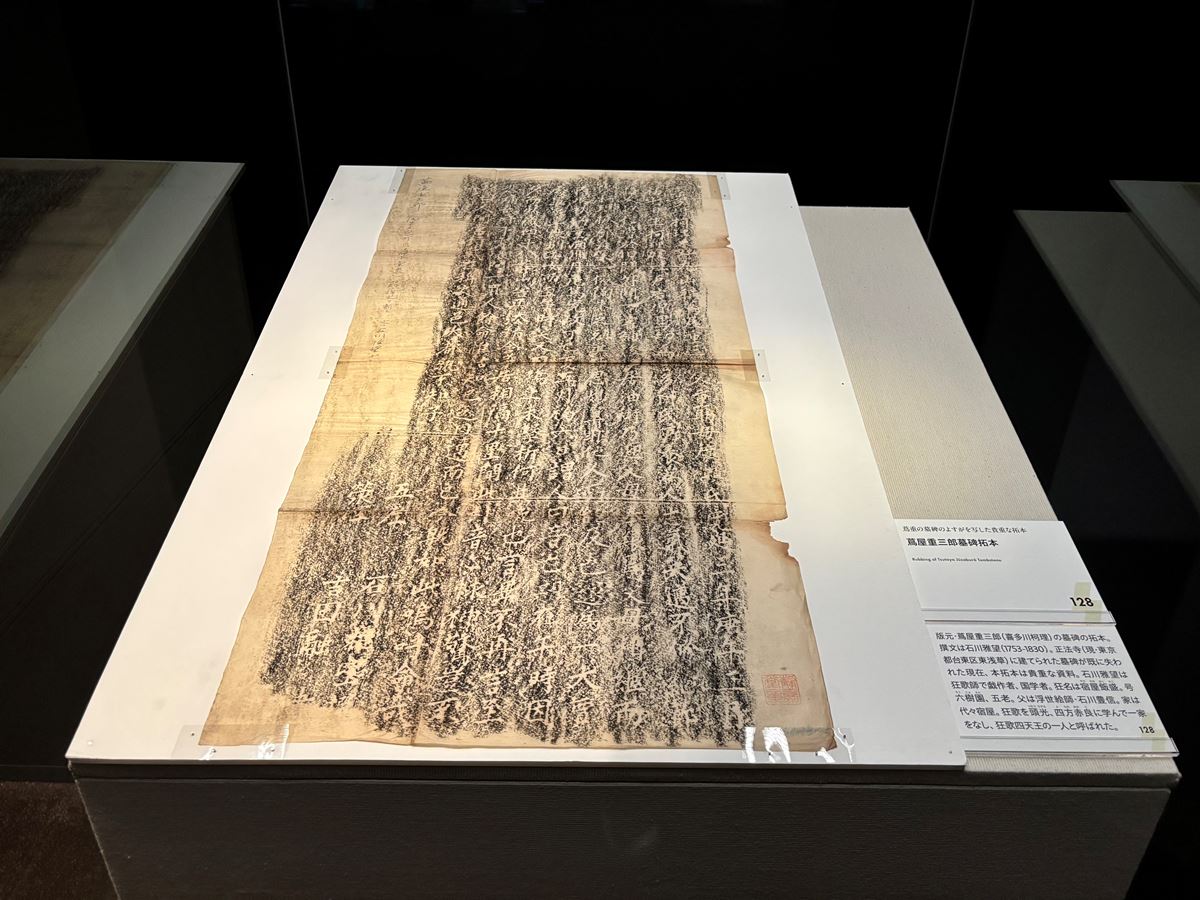

そしてNHK大河ドラマ『べらぼう』の放送で注目を集める蔦屋重三郎についても小コーナーを設置。蔦屋重三郎が版元として出版した絵師たちの作品や、現在は失われてしまった蔦屋重三郎の墓碑の拓本などが展示されている。

東南西北雲《五世岩井半四郎》文化(1804〜18)

東南西北雲《五世岩井半四郎》文化(1804〜18)

蔦屋重三郎墓碑拓本

蔦屋重三郎墓碑拓本

現在、豊原国周に関する展覧会は静嘉堂文庫美術館のほか、太田記念美術館でも開催されている。生誕190年を迎える今年、国周の鮮烈な描写に触れてみるのも楽しいはずだ。

なお、展示されている浮世絵絵画は、前後期で全点が展示替えとなる。お目当ての作品がある場合は展示期間を確認してから足を運ぼう。

取材・文・撮影:浦島茂世

<開催概要>

『豊原国周 生誕190年 歌舞伎を描くー秘蔵の浮世絵初公開!』

2025年1月25日(土)~3月23日(日)、静嘉堂@丸の内にて開催

前期:1月25日(土)~2月24日(月・休)、後期:2月26日(水)~3月23日(日)

公式サイト:

https://www.seikado.or.jp/

エンタメ 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55