展示風景より

『旧嵯峨御所 大覚寺』展レポート雅な寺宝の数々を過去最大規模のスケールで展示

1月29日(水) 8:00

古くから風光明媚な王朝貴族遊覧の地として愛されてきた京都西北に位置する嵯峨。876年、この地で開創した大覚寺の寺宝を紹介する展覧会、開創1150年記念 特別展『旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-』が3月16日(日)まで東京国立博物館にて開催されている。

大覚寺の歴史は、平安時代初期、嵯峨天皇(786~842)がこの地に離宮・嵯峨院を造営したことにはじまる。その後、貞観18年(876)に皇女・正子内親王の願いにより、弘法大師空海を宗祖とする寺院に改められ、大覚寺として開創された。鎌倉時代後期にはこの地で院政が敷かれたことから大覚寺統(後の南朝)と呼ばれる皇統が興り、安土桃山時代から江戸時代には御所の一部が移築されるなど、天皇家とも深い縁で結ばれている。

2026年に開創から1150年という節目を迎えるに先立ち開催される同展では、全4章構成で、その長い歴史のなかで守り伝えられてきた寺宝を紹介し、大覚寺の歴史を紐解いていく。

会場入口

会場入口

まず第1章では、「嵯峨天皇と空海―離宮嵯峨院から大覚寺へ」と題し、平安遷都から間もない頃に嵯峨天皇によって建てられた離宮・嵯峨院や大覚寺の初期の様子を示す寺宝が紹介されている。

嵯峨天皇は唐から帰国したばかりの空海の勧めに従い嵯峨院の中に持仏堂を設置し、五大明王を安置した。その当時のものは現存しないが、同展には、大覚寺に3組伝わる五大明王像のうち2組が展示されている。ひと組は高さ2メートル前後の大きなもので、そのうちの3体は室町時代に仏師・院信によってつくられ、2体は江戸時代に再興されたものと想定されている。

展示風景より室町時代、江戸時代に制作された「五大明王像」京都・大覚寺

展示風景より室町時代、江戸時代に制作された「五大明王像」京都・大覚寺

もうひと組の五大明王像は、平安時代後期に上流貴族の仏像制作を担った円派の仏師、明円が後白河上皇の御所で作ったといわれている作品。写実的で力強い姿のなかにも平安時代特有の優美さ、気品があふれ、洗練された美しさを醸し出している。

展示風景より明円作の「五大明王像」京都・大覚寺

展示風景より明円作の「五大明王像」京都・大覚寺

重要文化財明円《五大明王像 不動明王》平安時代12世紀京都・大覚寺

重要文化財明円《五大明王像 不動明王》平安時代12世紀京都・大覚寺

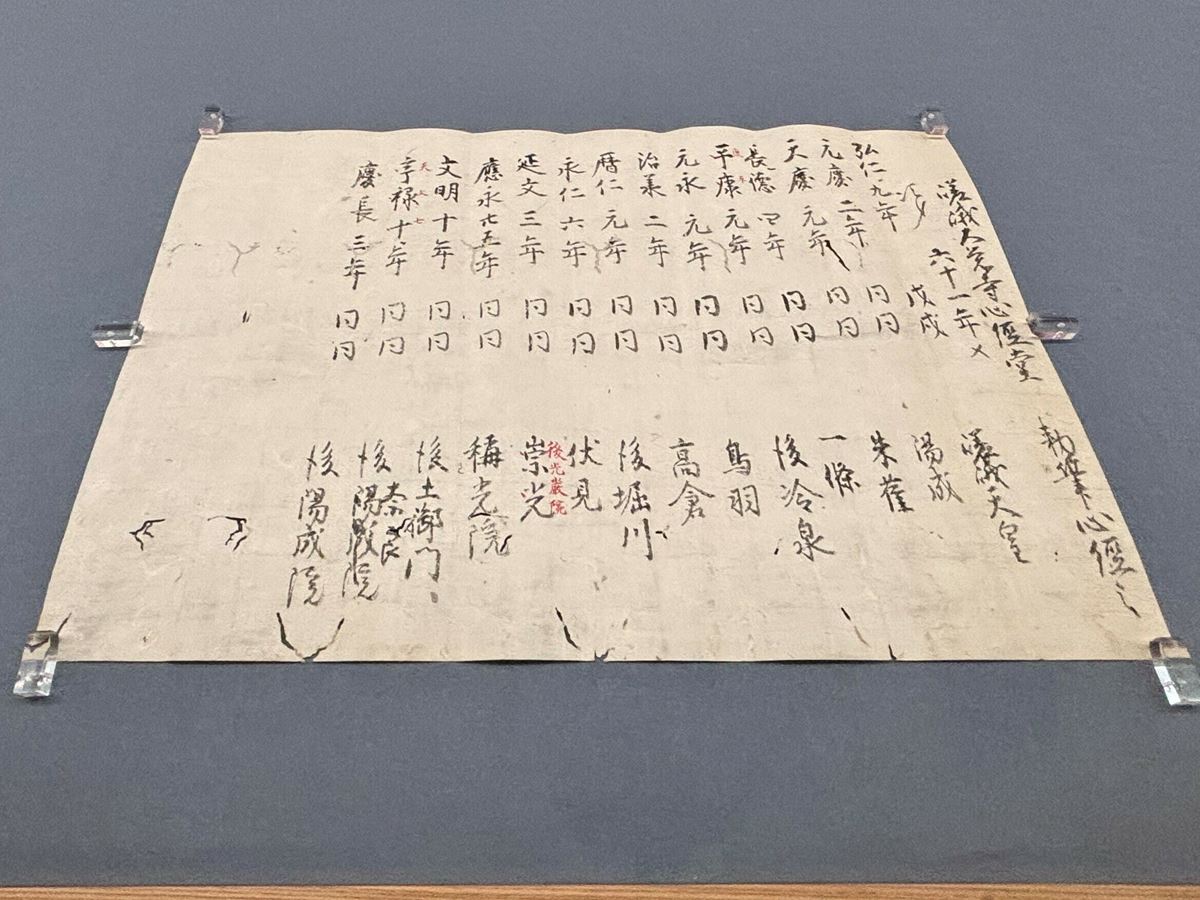

五大明王とともに同寺の信仰の中核となっているのが嵯峨天皇直筆の般若心経「勅封般若心経」だ。こちらは60年に一度しか開封が許されない極めて貴重なもので、直近では2018年に開封されたため残念ながら同展での展示は叶わなかったが、開封にまつわる貴重な文書が展示されている。

空性《勅封般若心経関連文書勅筆心経開封目録》江戸時代17世紀京都・大覚寺

空性《勅封般若心経関連文書勅筆心経開封目録》江戸時代17世紀京都・大覚寺

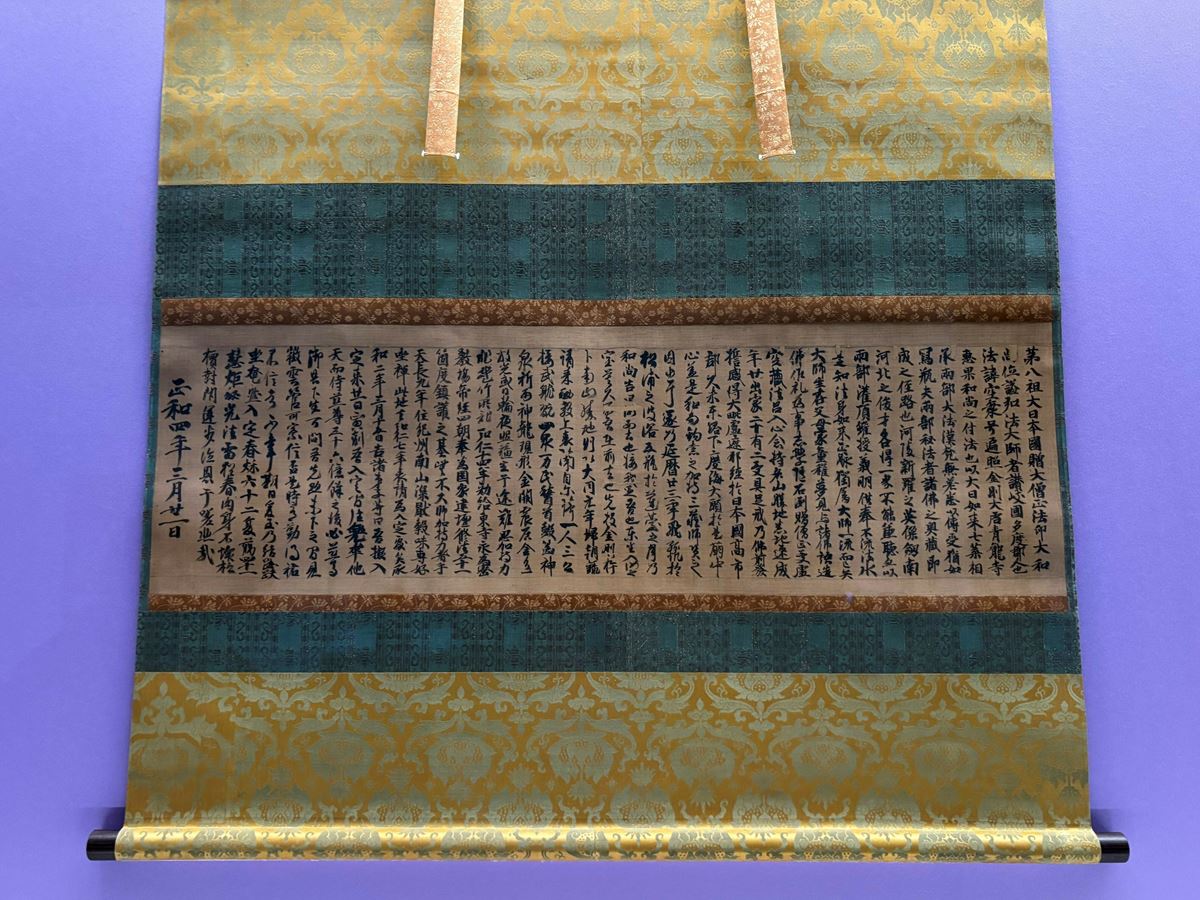

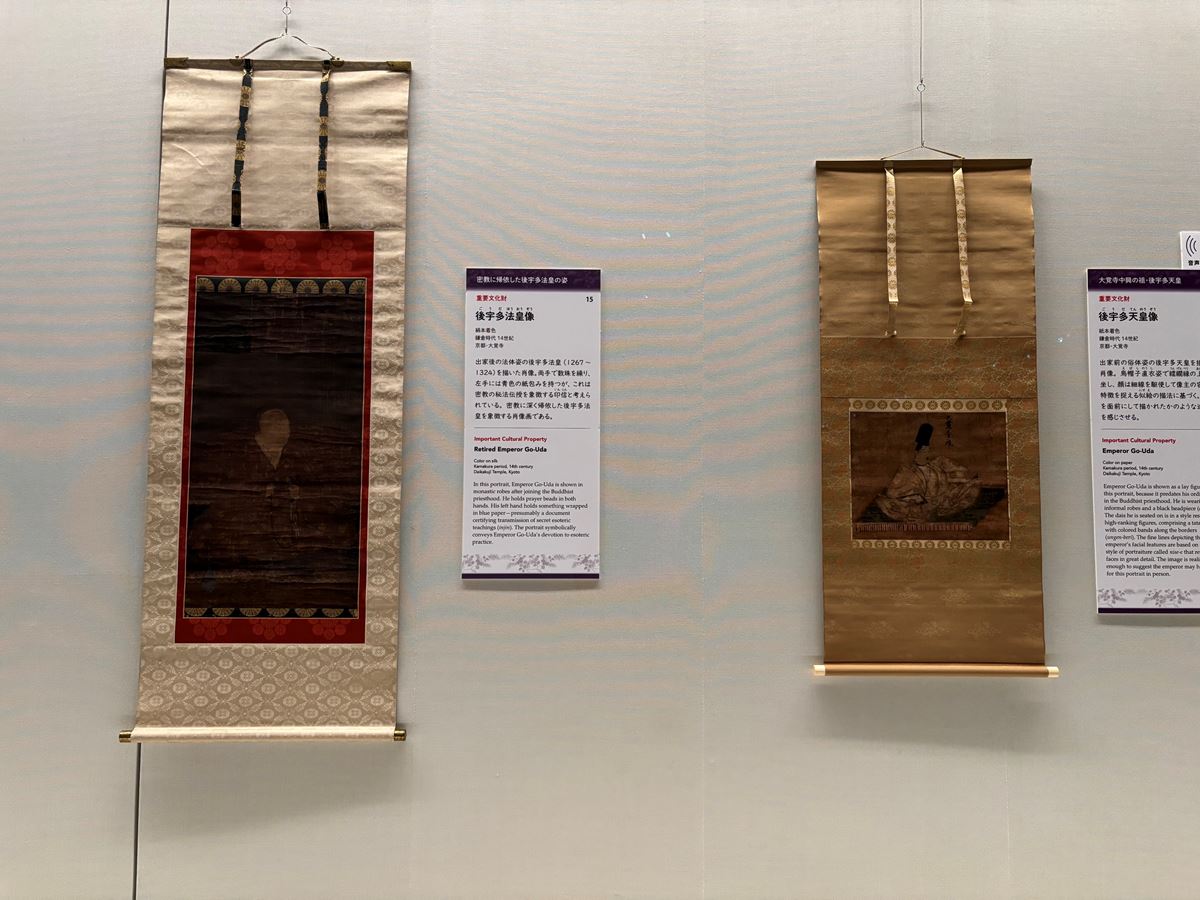

第2章「中興の祖・御宇多法皇―「嵯峨御所」のはじまり」では、大覚寺中興の祖とされる後宇多法皇(1267~1324)の功績が紹介されている。鎌倉時代後期に真言密教を厚く信仰し、大覚寺の伽藍整備を進めるなどした御宇多法皇は、大覚寺に仙洞御所(天皇が譲位後に住まわれる御所)を造り、ここで院政を行ったことから大覚寺は「嵯峨御所」と称されるようになる。本章では、資料などをもとに後宇多法皇が自ら記した空海の伝記、国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》やその肖像画などが展示されている。

国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》(部分)後宇多天皇筆鎌倉時代・正和4年(1315)京都・大覚寺展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》(部分)後宇多天皇筆鎌倉時代・正和4年(1315)京都・大覚寺展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

左:重要文化財《後宇多法皇像》鎌倉時代14世紀京都・大覚寺右:重要文化財《後宇多天皇像》鎌倉時代14世紀京都・大覚寺いずれも展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

左:重要文化財《後宇多法皇像》鎌倉時代14世紀京都・大覚寺右:重要文化財《後宇多天皇像》鎌倉時代14世紀京都・大覚寺いずれも展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

鎌倉時代後期には大伽藍となった大覚寺だが、大覚寺統(南朝)の本拠となったことで多くの戦乱に巻き込まれ、延元元年(1336年)の火災や応仁の乱でほとんどの建物を焼失するなど苦難の時代が訪れる。第3章「歴代天皇と宮廷文化」では、そんな時代を支えた歴代天皇や門跡の功績、それによってもたらされた宮廷文化を紹介する。

本章で一番の見どころとなるのが、清和源氏に代々継承され、大覚寺に伝わる「薄緑〈膝丸〉」と、京都・北野天満宮に伝わる「鬼切丸〈髭切〉」という“兄弟刀”だ。

左:重要文化財太刀銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)鎌倉時代・13世紀京都・大覚寺右:重要文化財太刀銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)平安~鎌倉時代・12~14世紀京都・北野天満宮

左:重要文化財太刀銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)鎌倉時代・13世紀京都・大覚寺右:重要文化財太刀銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)平安~鎌倉時代・12~14世紀京都・北野天満宮

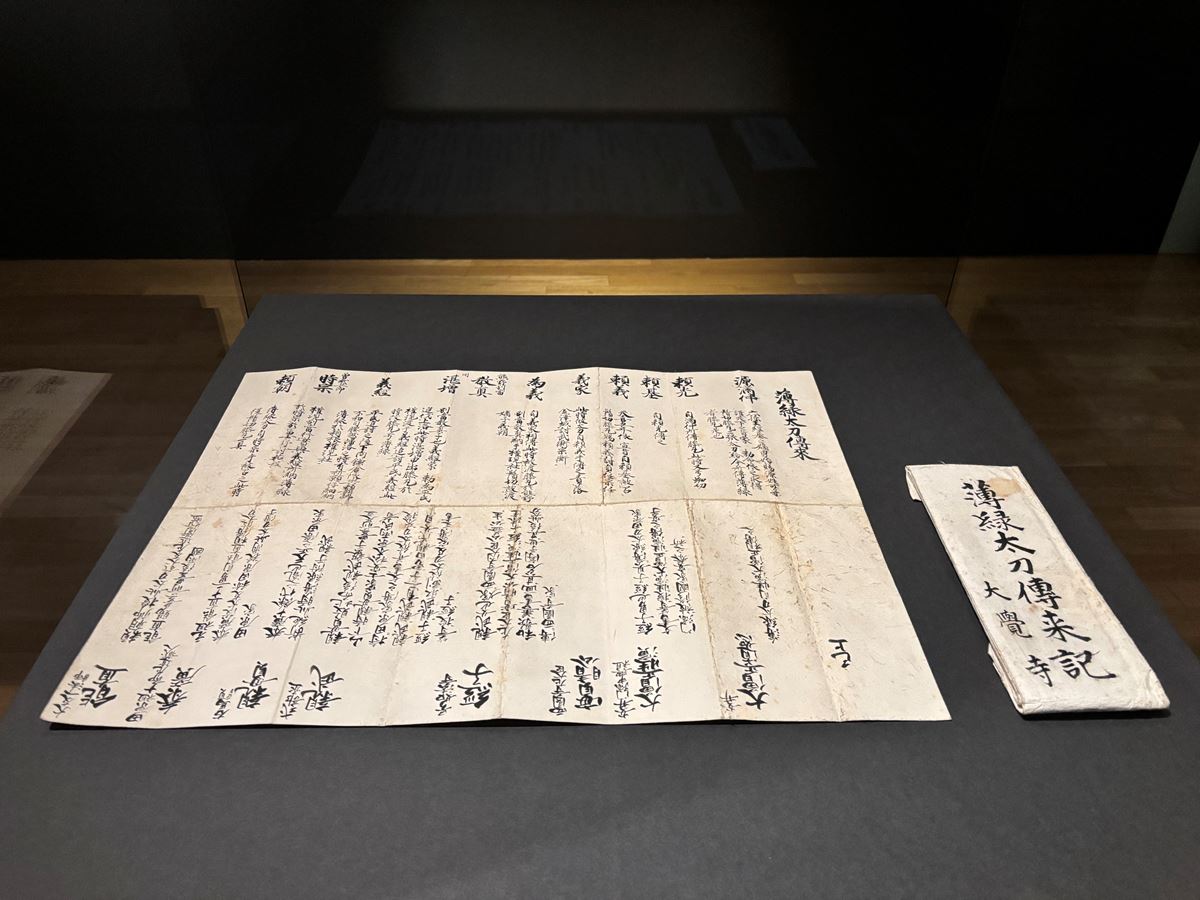

いずれも平安時代中期に清和源氏の祖である源経基の嫡男・源満仲が作らせたもので、「薄緑〈膝丸〉」は満仲から頼光、義経らに、また「鬼切丸〈髭切〉」は満仲から頼朝らに継承された。この“兄弟刀”の伝承は源氏の興亡と密接に結びついており、どちらも所持した者を勝利に導く存在だったといわれている。大覚寺が所蔵する「薄緑〈膝丸〉」と北野天満宮が所蔵する「鬼切丸〈髭切〉」が揃って展示されるのは東京では初めてのこと。「薄緑〈膝丸〉」とともに大覚寺に受け継がれ、「薄緑〈膝丸〉」の歴代所持者を示す古文書《薄緑太刀伝来記》もあわせて展示されている。

《薄緑太刀伝来記》江戸時代17~18世紀京都・大覚寺

《薄緑太刀伝来記》江戸時代17~18世紀京都・大覚寺

そして同展のクライマックスとなるのが第4章「女御御所の襖絵―正寝殿と宸殿」だ。寺内の中央に位置する宸殿(しんでん)は、1620年に後水尾天皇に入内した徳川秀忠の娘・和子(まさこ)の女御御所をのちに移築したものと伝えられている。また、正寝殿は安土桃山時代を代表する建築のひとつで、歴代門跡の居室として使われていた。同展では、これらの内部を飾る襖絵や障子絵などの障壁画約240面のうち、123面(前期100面、後期102面)が一堂に展示されている。

重要文化財狩野山楽《松鷹図》(部分)安土桃山~江戸時代16~17世紀京都・大覚寺展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

重要文化財狩野山楽《松鷹図》(部分)安土桃山~江戸時代16~17世紀京都・大覚寺展示期間:1月21日(火)~2月16日(日)

正寝殿の「鷹の間」を飾る狩野山楽の《松鷹図》は、ダイナミックにうねる松の表現が師である狩野永徳の影響を思わせる山楽の代表作のひとつ。また、正寝殿「狭屋」の腰障子に描かれた板絵《野兎図》は、近衛家の絵師・渡辺始興が手掛けたもの。さまざまなポーズのウサギが描かれているこの作品は、幼くして寺に入った門跡を慰めるためのものだったという。

重要文化財渡辺始興《野兎図》江戸時代18世紀京都・大覚寺

重要文化財渡辺始興《野兎図》江戸時代18世紀京都・大覚寺

正寝殿のなかでも最も格調が高いとされる「御冠の間」は、天皇や門跡の御座所(居所)だった場所。本章では、普段は非公開の「御冠の間」を原寸大で再現。玉座の背後には美しい蒔絵を施した座敷飾が付されており、襖の先の「剣璽の間」には、かつて三種の神器のうち剣と玉璽(印章)を保管していたともいわれている。

展示風景より「御冠の間」の再現展示

展示風景より「御冠の間」の再現展示

総長約22メートルという圧巻のスケールで展示室を華やかに彩っているのは、狩野山楽の《牡丹図》。金地を背景に大ぶりの牡丹の花がリズミカルに配置されたこの作品は、宸殿「牡丹の間」の東・北・西面を飾るもので、18面全てが寺外で一挙公開されるのは初めてのこと。また宸殿「紅梅の間」南面を飾る山楽の《紅白梅図》は、紅白の梅の木を中心にオシドリなどの小禽が配されている。こちらは現存する8面が展示されているが、もともとは左右に長く続く作品だったと考えられているという。

重要文化財狩野山楽《牡丹図》江戸時代17世紀京都・大覚寺

重要文化財狩野山楽《牡丹図》江戸時代17世紀京都・大覚寺

(手前)重要文化財狩野山楽《紅白梅図》江戸時代17世紀京都・大覚寺

(手前)重要文化財狩野山楽《紅白梅図》江戸時代17世紀京都・大覚寺

天皇家との深い縁を感じさせる優美な寺宝の数々がこれほどまでのスケールで公開されるのは初めてのこと。大覚寺が辿った雅な歴史に思いを馳せながらじっくりと鑑賞してほしい。

<開催概要>

開創1150年記念 特別展『旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-』

会期:2025年1月21日(火)~3月16日(日)※会期中展示替えあり

会場:東京国立博物館 平成館

休館日:月曜(2月10日、24日は開館)、2月25日(火)

時間: 9:30~17:00(入館は16:30まで)

料金:一般2,100円、大学1,300円、高校900円

公式サイト:

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/daikakuji2025/

チケット情報:

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2455631

エンタメ 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55