octane.jp | 美しい車と暮らす

セーヌ川に浮かぶ活版印刷アトリエ|ドゥニーの創作と情熱

1月27日(月) 6:11

提供:

活版印刷は羅針盤、火薬と共に人類の三大発明とも言われる。15世紀にグーテンベルクが発明したこの印刷技術は、20世紀の半ばまで主流のものだった。それが今では、アーティストの表現技法のひとつとして世界中に広まっている。

【画像】船の中とは思えない!セーヌ川に浮かぶ、活版印刷のアトリエ(写真23点)

活版印刷とは、活字を使ってそれにインクを載せ、紙に圧をかけてプリントする技術だ。この圧のかけ方や紙の厚さを活かすことでエンボス効果を得られるのが、活版印刷の魅力とされている。活字だけでなく、ロゴやイラストなども版を作ればエンボス効果を得ることができ、独特の風合いを持つ魅力的な作品に仕上がる。この技法は、活字を使わない場合「レタープレス」と呼ばれる。比較的大量にプリントできるため、手頃な価格で販売されることがあり、人気だ。名刺やポストカード、コースター、カレンダーなど、身近に飾れたり実用として使えるのも魅力のひとつだ。

この活版印刷、レタープレスに魅せられた一人に、ドゥニー(Denis Gaudaré)という男がいる。もともとはファイナンスの仕事をしていたが、趣味が高じてレタープレスのアトリエを持つことにした。かつての活版印刷工場は、顧客の依頼を受けてプリントするのが主流だった。街のあちこちにそのような工場が存在していたのだ。ちなみに、『男はつらいよ』のとらやの裏にあるタコ社長の工場も活版印刷工場で、さくらの亭主・ひろしは腕の良い活版印刷工だった。

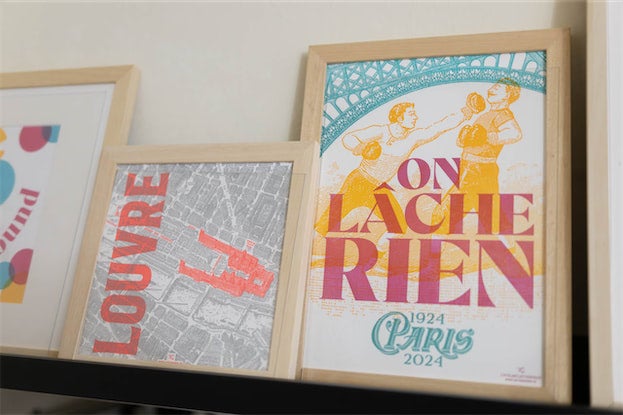

話を戻そう。ドゥニーは人のためにプリントするのではなく、自らデザインしたものをプリントし、それを製品として販売している。彼の作品、あるいは製品は今や世界中で販売されており、日本のショップでも購入可能だ。2024年はパリオリンピックの影響で、パリでの売上が圧倒的だったという。彼の作品はパリの老舗デパート「ボンマルシェ」で手に入れることができる。

普通なら「レタープレスのアーティストのアトリエを訪問した」というだけの話で終わってしまいそうだが、面白いのはここからだ。このアトリエはなんとセーヌ川に浮かぶ船の中にある(まあ、それでもアトリエ訪問の話には変わりないのだが)。パリオリンピック期間中、セーヌ川の水質が話題になり、大腸菌レベルが報じられた結果、川が汚いというイメージが広がった。しかし、セーヌ川には多くの船が停泊しており、その多くが住宅用として使われている。ドゥニーのアトリエ兼住居も、もともとは物資を運搬するための船だった。その荷物室を住居とアトリエに改造したのだ。現在でも航行は可能だが、メンテナンスのためにドックに行く程度だという。

アトリエに設置されている印刷機、ハイデルベルクは普通に入り口から搬入できないため、一度屋根を外し、床には補強として使われていた線路を入れてから固定したという。その後、再び屋根を取り付けた。この船には紙をカットする機械、校正機、大量の紙の在庫が備えられており、まさに「セーヌ川に浮かぶ移動式アトリエ」だ。

操舵席にもお邪魔させてもらった。普段使うわけではないため、倉庫のようになっていたが、たしかに舵がある、船の操縦室だった。この船は約100年前に作られ、改修されて今に至る。エンジンはガソリンエンジンで、出力は180馬力程度。セーヌ川を上下するには十分な性能だが、スピードは出ない。「日本には行けないね」と冗談を言うと、「実は日本に行くんだよ。この船じゃないけどね。大阪万博で出展が決まっているから」と返ってきた。

彼の作品は、クラシックな絵柄をポップなカラーで表現しているのが特徴だ。フランスのことわざをイラストに取り入れるなど、フランスらしいテイストがしっかりと感じられる。活版印刷という技法から生まれるどこか懐かしく優しい作品を見かけたら、ぜひ手に取ってみてほしい。

https://www.letterpress.fr/

写真・文:櫻井朋成Photography and Words: Tomonari SAKURAI

【関連記事】

・イタリアのラグジュアリーファニチャー「ポルトローナ・フラウ」の新宿店がリフレッシュオープン

・日本限定!グッチのチョコレートセットはいかが?「グッチ オステリア トウキョウ ミニ チョコレートセット」

・京都の五つ星ラグジュアリーホテルで過ごす、特別な宿泊体験|HOTEL THE MITSUI KYOTO

・奈良で楽しむ、若草山焼き特別鑑賞ディナープラン|紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良

・ルイ14世時代の壮麗な城、ヴォー・ル・ヴィコント城を彩るクリスマスの風景

【画像】船の中とは思えない!セーヌ川に浮かぶ、活版印刷のアトリエ(写真23点)

活版印刷とは、活字を使ってそれにインクを載せ、紙に圧をかけてプリントする技術だ。この圧のかけ方や紙の厚さを活かすことでエンボス効果を得られるのが、活版印刷の魅力とされている。活字だけでなく、ロゴやイラストなども版を作ればエンボス効果を得ることができ、独特の風合いを持つ魅力的な作品に仕上がる。この技法は、活字を使わない場合「レタープレス」と呼ばれる。比較的大量にプリントできるため、手頃な価格で販売されることがあり、人気だ。名刺やポストカード、コースター、カレンダーなど、身近に飾れたり実用として使えるのも魅力のひとつだ。

この活版印刷、レタープレスに魅せられた一人に、ドゥニー(Denis Gaudaré)という男がいる。もともとはファイナンスの仕事をしていたが、趣味が高じてレタープレスのアトリエを持つことにした。かつての活版印刷工場は、顧客の依頼を受けてプリントするのが主流だった。街のあちこちにそのような工場が存在していたのだ。ちなみに、『男はつらいよ』のとらやの裏にあるタコ社長の工場も活版印刷工場で、さくらの亭主・ひろしは腕の良い活版印刷工だった。

話を戻そう。ドゥニーは人のためにプリントするのではなく、自らデザインしたものをプリントし、それを製品として販売している。彼の作品、あるいは製品は今や世界中で販売されており、日本のショップでも購入可能だ。2024年はパリオリンピックの影響で、パリでの売上が圧倒的だったという。彼の作品はパリの老舗デパート「ボンマルシェ」で手に入れることができる。

普通なら「レタープレスのアーティストのアトリエを訪問した」というだけの話で終わってしまいそうだが、面白いのはここからだ。このアトリエはなんとセーヌ川に浮かぶ船の中にある(まあ、それでもアトリエ訪問の話には変わりないのだが)。パリオリンピック期間中、セーヌ川の水質が話題になり、大腸菌レベルが報じられた結果、川が汚いというイメージが広がった。しかし、セーヌ川には多くの船が停泊しており、その多くが住宅用として使われている。ドゥニーのアトリエ兼住居も、もともとは物資を運搬するための船だった。その荷物室を住居とアトリエに改造したのだ。現在でも航行は可能だが、メンテナンスのためにドックに行く程度だという。

アトリエに設置されている印刷機、ハイデルベルクは普通に入り口から搬入できないため、一度屋根を外し、床には補強として使われていた線路を入れてから固定したという。その後、再び屋根を取り付けた。この船には紙をカットする機械、校正機、大量の紙の在庫が備えられており、まさに「セーヌ川に浮かぶ移動式アトリエ」だ。

操舵席にもお邪魔させてもらった。普段使うわけではないため、倉庫のようになっていたが、たしかに舵がある、船の操縦室だった。この船は約100年前に作られ、改修されて今に至る。エンジンはガソリンエンジンで、出力は180馬力程度。セーヌ川を上下するには十分な性能だが、スピードは出ない。「日本には行けないね」と冗談を言うと、「実は日本に行くんだよ。この船じゃないけどね。大阪万博で出展が決まっているから」と返ってきた。

彼の作品は、クラシックな絵柄をポップなカラーで表現しているのが特徴だ。フランスのことわざをイラストに取り入れるなど、フランスらしいテイストがしっかりと感じられる。活版印刷という技法から生まれるどこか懐かしく優しい作品を見かけたら、ぜひ手に取ってみてほしい。

https://www.letterpress.fr/

写真・文:櫻井朋成Photography and Words: Tomonari SAKURAI

【関連記事】

・イタリアのラグジュアリーファニチャー「ポルトローナ・フラウ」の新宿店がリフレッシュオープン

・日本限定!グッチのチョコレートセットはいかが?「グッチ オステリア トウキョウ ミニ チョコレートセット」

・京都の五つ星ラグジュアリーホテルで過ごす、特別な宿泊体験|HOTEL THE MITSUI KYOTO

・奈良で楽しむ、若草山焼き特別鑑賞ディナープラン|紫翠 ラグジュアリーコレクションホテル 奈良

・ルイ14世時代の壮麗な城、ヴォー・ル・ヴィコント城を彩るクリスマスの風景

生活 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55