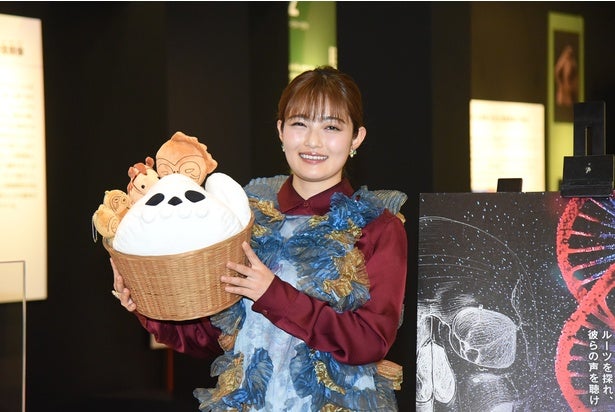

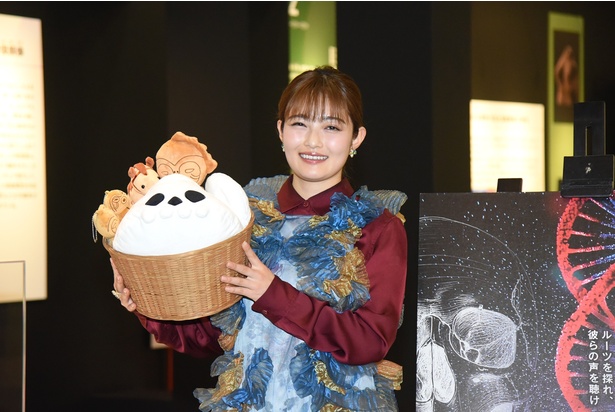

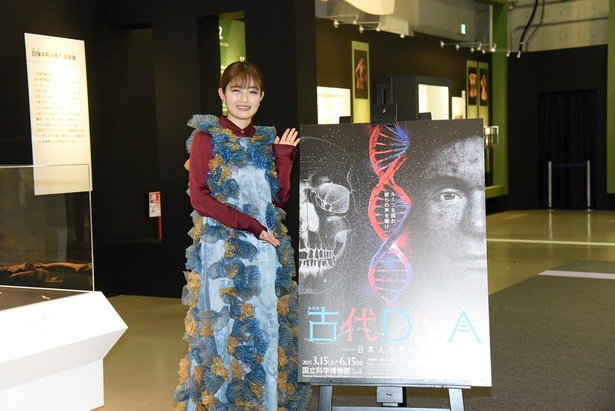

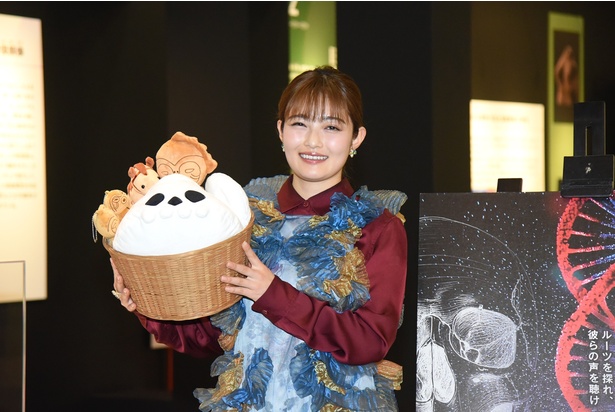

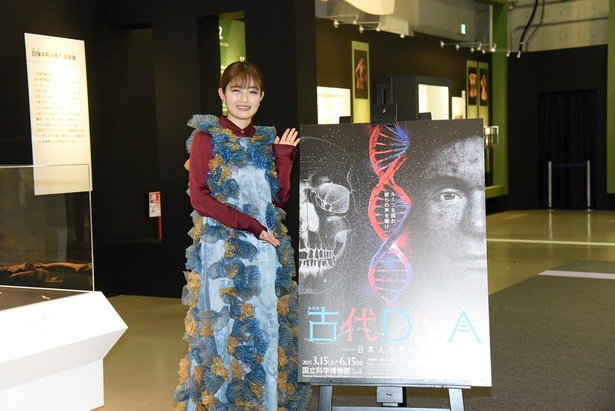

「古代DNA ―日本人のきた道―」の公式サポーター兼音声ガイドナビゲーターを務める井上咲楽さん/撮影:ソムタム田井

井上咲楽が“ゲノム解析コーデ”で人骨の魅力を語る…国立科学博物館にて特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」が開催

3月29日(土) 3:00

提供:

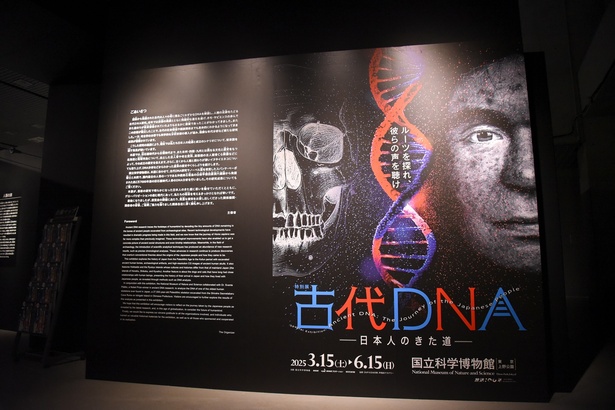

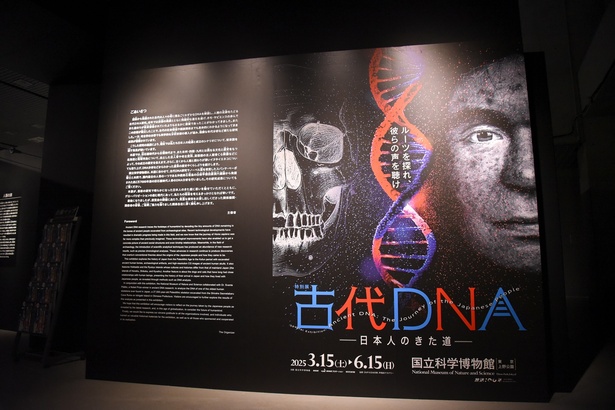

2025年3月15日から6月15日(日)にかけて、国立科学博物館(東京・上野公園)で開催する特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」。開催前日の3月14日には内覧会および、本展公式サポーター兼音声ガイドナビゲーターを務めるタレント・井上咲楽さんの取材会が行われた。

【写真を見る】フリフリの装飾が特徴的な“ゲノム解析コーデ”を披露する井上咲楽さん

遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るごくわずかなDNAを解読し、人類の足跡をたどる古代DNA研究。近年では、技術の発展とともに研究も飛躍的な進化を遂げ、ホモ・サピエンスの歩んできた道のりが従来想像されていたよりもはるかに複雑であったことがわかってきている。

本展は、日本各地の古人骨や考古資料、高精細の古人頭骨CG映像などによって、最新の研究で見えてきた“遥かなる日本人のきた道”と、“集団の歴史が語る未来へのメッセージ”を伝える構成だ。

■“ゲノム解析コーデ”で登壇の井上咲楽、特別展の魅力を深掘り

自ら“ゲノム解析コーデ”と称する衣装で駆けつけた井上咲楽さん。ネーミングの理由は「フリフリの装飾が散りばめられているので、ゲノムをイメージして」だそうで、会場を見学した感想を聞かれた彼女は、以下のように話す。

井上咲楽さん「今日初めて、会場を見させていただいたんですけど、ゲノム解析によってさまざまな文化だったり、はるか昔にその土地に暮らしていた人のことだったり、細かなことがこんなにも詳しくわかるんだ……とびっくりしました。それと、人間だけでなく、犬や猫に関する展示があるのもおもしろいですね。実家で猫を飼っているので、猫に関するブースには特に興味を惹かれました」

続けて「ほかにも印象に残った展示はありましたか?」と質問された井上さんは、白保竿根田原洞穴遺跡(しらほさおねたばるどうけついせき)で発見された4号人骨をピックアップ。人骨そのものはもちろん、研究に用いられた科学技術にも驚かされたと答えた。

井上咲楽さん「印象に残ったのは、やっぱり入ってすぐの場所に展示してある『白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨』ですね。滑走路のすぐ近くで、こんなにきれいな状態で見つかったこと自体もすごいことですが、それって10年以上前のことなんですね。その時点ではわからなかったことが、ここ数年でものすごく科学技術も進歩して。それによっていろいろ明らかになっていく……というのが本当にすごくて、ただただ感動しました。こちらの人骨をもとに制作された復顔もすぐ横に展示されているんですけど、それによって『古代の日本人ってこんな顔だったんだ』と直感的に理解できるようになっているのもいいですね。距離感がグッと縮まって、一気に古代の世界に引き込まれる感じがしました」

特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」は、第1章~第6章および、日本人と密接な関係にある犬と猫にクローズアップした2つのトピックで構成されている。そのおおまかな内容は以下の通り。

■第1章:最初の日本人 ーゲノムから見た旧石器時代の人々

ホモ・サピエンスはおよそ4万年前に日本列島に到達。この“最初の日本人”の姿は謎に包まれていたが、近年、沖縄県の石垣島で2万7000年前の人骨が発見された。国立科学博物館では、古代ゲノム解析でノーベル賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士のグループと共同で研究を進めており、この章では、その成果を紹介している。

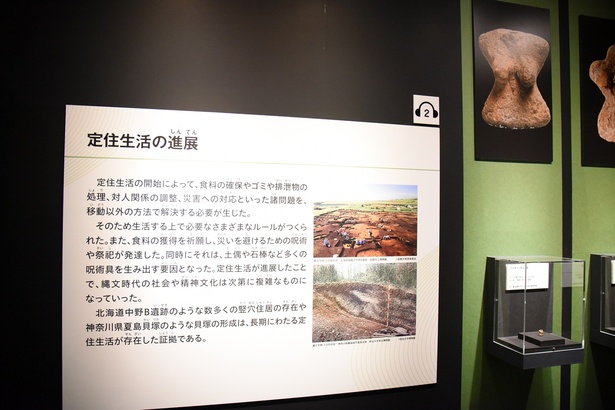

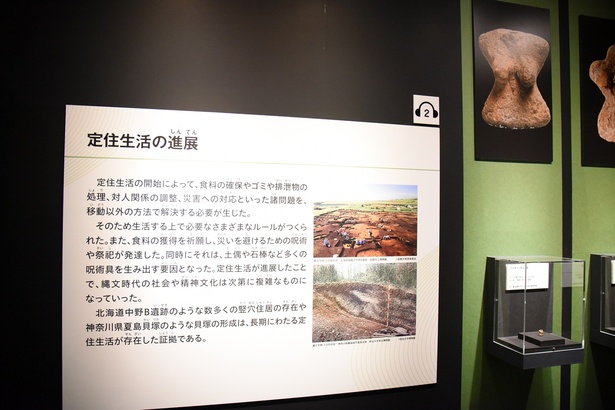

■第2章:日本の基層集団 ―縄文時代の人と社会

縄文時代は、日本列島域で土器が出現したおよそ1万6000年前から、九州北部で水田稲作が登場した2900年程前まで続いた。近年、人骨に残されたDNAの解析技術が飛躍的に向上し、縄文人の実体が明らかにされつつある。この章では、縄文人と彼らの社会や精神文化について紹介する。

■第3章:日本人の源流 ―さまざまな弥生人とその社会

水田稲作が始まった弥生時代は、縄文人とは見た目だけでなく、DNAや考え方が異なる朝鮮半島青銅器文化人の登場で幕を開ける。そして1000年あまりで現代日本人のDNAがほとんど出そろったこともわかっている。この章では、弥生人のDNAにまつわる話を紹介。

■第4章:国家形成期の日本 ―古墳時代を生きた人々

古墳時代に入るとヤマト政権が誕生し、国家成立へ向けて社会が動き出す。日本列島にやってきた渡来人が須恵器生産・鉄器生産・馬の飼育などの技術を伝え、国づくりを支えたのだ。古墳時代の人々のゲノムは現代の日本人に近いことがわかっているが、一方で縄文系のDNAを色濃く残す人々もおり、古墳時代人といっても多様なDNAを持つ人々の集合だったのだ。

■トピック1:イヌのきた道

最古のイヌの系統は約1万年前の縄文時代に日本列島に渡来し、7000年間、ほかのイヌと混ざらず系統を維持した。弥生時代が始まり、ヒトの移動とともに異なる系統のイヌも渡来して在来のイヌと混ざりあった。このようなイヌの移動と混血の歴史をDNAから解き明かしていく。本章で展示する骨のほとんどはDNA解析をしている。

■トピック2:イエネコの歴史

イエネコはイヌと同様に人と関わりが深い動物だ。日本には稲作の伝来が始まった弥生時代に持ち込まれたという説があるが、近年のDNAを用いた分析では、現代の日本猫の多くが平安時代前後に持ち込まれたネコを祖先とすることがわかってきている。イエネコと日本人の関わりに最新のDNA研究で迫っていく。

■第5章:南の島の人々―琉球列島集団の形成史

歴史的に“南島”と呼ばれる琉球列島は亜熱帯、黒潮、サンゴ礁が特徴だ。新石器時代には自然を活かした南島型の縄文文化が花開いた。弥生時代に福岡平野の弥生人が南島特産の大型巻貝の腕輪を作り始め、九州・沖縄間に貝殻を交易する海上ルートが誕生する。1000年にわたる海上往来は人々のDNAにどう影響したのだろうか。

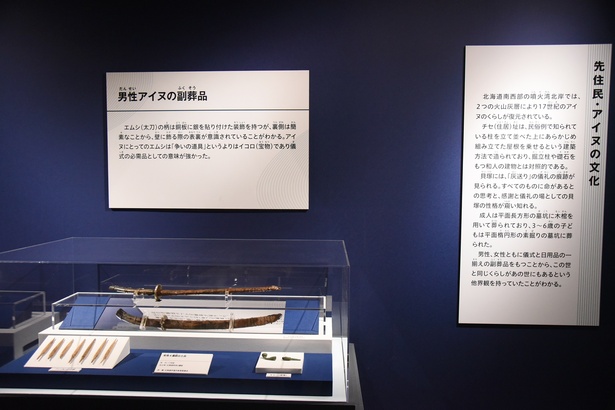

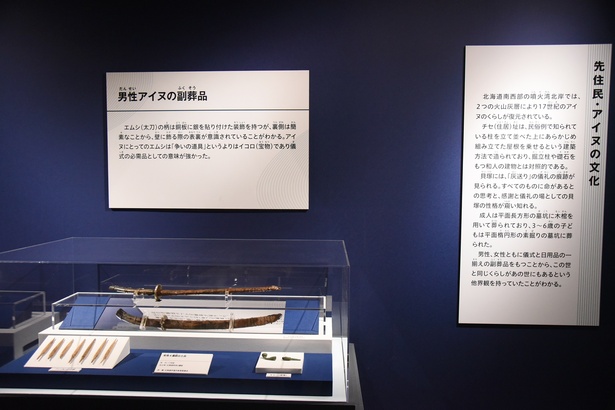

■第6章:北の大地の人々 ―縄文人がアイヌになるまで

日本列島北部では、約2400年前に稲作農耕をしない“続縄文文化” が誕生したことをきっかけに、本州島以南とは異なる文化的変遷をたどり“アイヌ文化”に至る。人の成り立ちにおいては、縄文時代から19世紀半ばまで南北双方でわずかに遺伝的交流があるものの、縄文人の形質・遺伝子を色濃く受け継いでいる。本章では出土品を通して、日本列島における人と文化の多様性を紹介。

これらの展示に加え、会場内特設ショップでは、公式図録やオリジナルグッズも多数販売。人気イラストレーター・Noritakeさんとのコラボグッズなども用意されているので、特別展で古代の雰囲気を堪能した後はこちらにも立ち寄ってみてはいかがだろう。

■特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」

会期:2025年3月15日~6月15日(日)

会場:国立科学博物館 (東京・上野公園)

開館時間:9時~17時(入場は16時30分まで)

※土曜、4月27日(日)~5月6日(振休)は19時まで延長(入場は18時30分まで)。

※常設展示は4月26日(土)~5月6日(振休)は18時閉館(入場は17時30分まで)。これら以外の期間、常設展示は17時閉館(入場は16時30分まで)。

休館日:月曜、5月7日(水)

※3月31日(月)、4月28日(月)、5月5日(祝)、6月9日(月)は開館

※会期・開館時間・休館日などは変更になる場合あり

入場料:一般・大学生2100円/高校生以下600円/未就学児無料

※障害者手帳持参者その介護者1人は無料

※学生証、各種証明書は入場の際に要提示

※企画券などチケットの詳細は公式サイトのチケットページを要確認

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

取材・文=ソムタム田井

【関連記事】

・ フリフリの装飾が特徴的な“ゲノム解析コーデ”を披露する井上咲楽さん

・ 「古代DNA ―日本人のきた道―」の公式サポーター兼音声ガイドナビゲーターを務める井上咲楽さん

・ 「白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨」(沖縄県立埋蔵文化財センター)など、貴重な展示物がずらり

・ 「茶山2号墳馬形埴輪」(羽曳野市教育委員会)など、ユニークな展示物もあり

・ 暗闇で光る「頭骨クッション」など、さまざまなグッズも販売!

【写真を見る】フリフリの装飾が特徴的な“ゲノム解析コーデ”を披露する井上咲楽さん

遺跡から発掘された古代の人々の骨に残るごくわずかなDNAを解読し、人類の足跡をたどる古代DNA研究。近年では、技術の発展とともに研究も飛躍的な進化を遂げ、ホモ・サピエンスの歩んできた道のりが従来想像されていたよりもはるかに複雑であったことがわかってきている。

本展は、日本各地の古人骨や考古資料、高精細の古人頭骨CG映像などによって、最新の研究で見えてきた“遥かなる日本人のきた道”と、“集団の歴史が語る未来へのメッセージ”を伝える構成だ。

■“ゲノム解析コーデ”で登壇の井上咲楽、特別展の魅力を深掘り

自ら“ゲノム解析コーデ”と称する衣装で駆けつけた井上咲楽さん。ネーミングの理由は「フリフリの装飾が散りばめられているので、ゲノムをイメージして」だそうで、会場を見学した感想を聞かれた彼女は、以下のように話す。

井上咲楽さん「今日初めて、会場を見させていただいたんですけど、ゲノム解析によってさまざまな文化だったり、はるか昔にその土地に暮らしていた人のことだったり、細かなことがこんなにも詳しくわかるんだ……とびっくりしました。それと、人間だけでなく、犬や猫に関する展示があるのもおもしろいですね。実家で猫を飼っているので、猫に関するブースには特に興味を惹かれました」

続けて「ほかにも印象に残った展示はありましたか?」と質問された井上さんは、白保竿根田原洞穴遺跡(しらほさおねたばるどうけついせき)で発見された4号人骨をピックアップ。人骨そのものはもちろん、研究に用いられた科学技術にも驚かされたと答えた。

井上咲楽さん「印象に残ったのは、やっぱり入ってすぐの場所に展示してある『白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨』ですね。滑走路のすぐ近くで、こんなにきれいな状態で見つかったこと自体もすごいことですが、それって10年以上前のことなんですね。その時点ではわからなかったことが、ここ数年でものすごく科学技術も進歩して。それによっていろいろ明らかになっていく……というのが本当にすごくて、ただただ感動しました。こちらの人骨をもとに制作された復顔もすぐ横に展示されているんですけど、それによって『古代の日本人ってこんな顔だったんだ』と直感的に理解できるようになっているのもいいですね。距離感がグッと縮まって、一気に古代の世界に引き込まれる感じがしました」

特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」は、第1章~第6章および、日本人と密接な関係にある犬と猫にクローズアップした2つのトピックで構成されている。そのおおまかな内容は以下の通り。

■第1章:最初の日本人 ーゲノムから見た旧石器時代の人々

ホモ・サピエンスはおよそ4万年前に日本列島に到達。この“最初の日本人”の姿は謎に包まれていたが、近年、沖縄県の石垣島で2万7000年前の人骨が発見された。国立科学博物館では、古代ゲノム解析でノーベル賞を受賞したスバンテ・ペーボ博士のグループと共同で研究を進めており、この章では、その成果を紹介している。

■第2章:日本の基層集団 ―縄文時代の人と社会

縄文時代は、日本列島域で土器が出現したおよそ1万6000年前から、九州北部で水田稲作が登場した2900年程前まで続いた。近年、人骨に残されたDNAの解析技術が飛躍的に向上し、縄文人の実体が明らかにされつつある。この章では、縄文人と彼らの社会や精神文化について紹介する。

■第3章:日本人の源流 ―さまざまな弥生人とその社会

水田稲作が始まった弥生時代は、縄文人とは見た目だけでなく、DNAや考え方が異なる朝鮮半島青銅器文化人の登場で幕を開ける。そして1000年あまりで現代日本人のDNAがほとんど出そろったこともわかっている。この章では、弥生人のDNAにまつわる話を紹介。

■第4章:国家形成期の日本 ―古墳時代を生きた人々

古墳時代に入るとヤマト政権が誕生し、国家成立へ向けて社会が動き出す。日本列島にやってきた渡来人が須恵器生産・鉄器生産・馬の飼育などの技術を伝え、国づくりを支えたのだ。古墳時代の人々のゲノムは現代の日本人に近いことがわかっているが、一方で縄文系のDNAを色濃く残す人々もおり、古墳時代人といっても多様なDNAを持つ人々の集合だったのだ。

■トピック1:イヌのきた道

最古のイヌの系統は約1万年前の縄文時代に日本列島に渡来し、7000年間、ほかのイヌと混ざらず系統を維持した。弥生時代が始まり、ヒトの移動とともに異なる系統のイヌも渡来して在来のイヌと混ざりあった。このようなイヌの移動と混血の歴史をDNAから解き明かしていく。本章で展示する骨のほとんどはDNA解析をしている。

■トピック2:イエネコの歴史

イエネコはイヌと同様に人と関わりが深い動物だ。日本には稲作の伝来が始まった弥生時代に持ち込まれたという説があるが、近年のDNAを用いた分析では、現代の日本猫の多くが平安時代前後に持ち込まれたネコを祖先とすることがわかってきている。イエネコと日本人の関わりに最新のDNA研究で迫っていく。

■第5章:南の島の人々―琉球列島集団の形成史

歴史的に“南島”と呼ばれる琉球列島は亜熱帯、黒潮、サンゴ礁が特徴だ。新石器時代には自然を活かした南島型の縄文文化が花開いた。弥生時代に福岡平野の弥生人が南島特産の大型巻貝の腕輪を作り始め、九州・沖縄間に貝殻を交易する海上ルートが誕生する。1000年にわたる海上往来は人々のDNAにどう影響したのだろうか。

■第6章:北の大地の人々 ―縄文人がアイヌになるまで

日本列島北部では、約2400年前に稲作農耕をしない“続縄文文化” が誕生したことをきっかけに、本州島以南とは異なる文化的変遷をたどり“アイヌ文化”に至る。人の成り立ちにおいては、縄文時代から19世紀半ばまで南北双方でわずかに遺伝的交流があるものの、縄文人の形質・遺伝子を色濃く受け継いでいる。本章では出土品を通して、日本列島における人と文化の多様性を紹介。

これらの展示に加え、会場内特設ショップでは、公式図録やオリジナルグッズも多数販売。人気イラストレーター・Noritakeさんとのコラボグッズなども用意されているので、特別展で古代の雰囲気を堪能した後はこちらにも立ち寄ってみてはいかがだろう。

■特別展「古代DNA ー日本人のきた道ー」

会期:2025年3月15日~6月15日(日)

会場:国立科学博物館 (東京・上野公園)

開館時間:9時~17時(入場は16時30分まで)

※土曜、4月27日(日)~5月6日(振休)は19時まで延長(入場は18時30分まで)。

※常設展示は4月26日(土)~5月6日(振休)は18時閉館(入場は17時30分まで)。これら以外の期間、常設展示は17時閉館(入場は16時30分まで)。

休館日:月曜、5月7日(水)

※3月31日(月)、4月28日(月)、5月5日(祝)、6月9日(月)は開館

※会期・開館時間・休館日などは変更になる場合あり

入場料:一般・大学生2100円/高校生以下600円/未就学児無料

※障害者手帳持参者その介護者1人は無料

※学生証、各種証明書は入場の際に要提示

※企画券などチケットの詳細は公式サイトのチケットページを要確認

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

取材・文=ソムタム田井

【関連記事】

・ フリフリの装飾が特徴的な“ゲノム解析コーデ”を披露する井上咲楽さん

・ 「古代DNA ―日本人のきた道―」の公式サポーター兼音声ガイドナビゲーターを務める井上咲楽さん

・ 「白保竿根田原洞穴遺跡4号人骨」(沖縄県立埋蔵文化財センター)など、貴重な展示物がずらり

・ 「茶山2号墳馬形埴輪」(羽曳野市教育委員会)など、ユニークな展示物もあり

・ 暗闇で光る「頭骨クッション」など、さまざまなグッズも販売!

国内・経済 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55