これからも金利が上がるって本当? FPと考える金利の行方。

3月28日(金) 14:10

金利の予測は誰でもできる

金利が上がるメカニズムは複雑です。

このため、金利が上がるかどうか、上がるならどこまで上がるのかを、確実に言い当てることは誰にもできません。しかし、傾向を探ることはできます。

(1)政策金利と国債利回りの種類

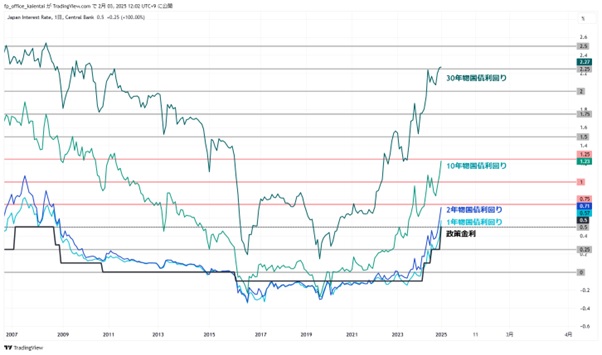

図表1のチャートは、政策金利と日本国債の利回りを比較したものです。

わが国では、銀行間で取引される無担保コール翌日物レートを、政策金利に採用しています。そして政策金利に対して、それぞれの国債利回りが推移しています。

国債には年限があり、図表1のチャートでは、1年物、2年物、10年物、30年物の国債利回りを示しています。1年物と2年物の国債利回りは一般的に「短期金利」と呼ばれます。これに対し、10年物国債の利回りは「長期金利」、30年物国債の利回りは「超長期金利」と呼ばれます。

図表1

※TradingView提供(解説を目的に使用しております)

(2)政策金利は今の金利、国債利回りは将来の金利

政策金利とそれぞれの国債利回りの間には、タイムラグがあります。

足元の金利が、「政策金利」です。これは、「今の金利」という意味です。

一方、国債の利回りは「将来の金利水準」を意味します。例えば、1年物国債の利回りの場合、1年後の金利水準を予測するもの、2年物国債の利回りの場合、2年後の金利水準を予測するもの……というように考えていきます。同じように、10年物国債の利回りは10年後の金利水準を、30年物国債の利回りは30年後の金利水準を予測するもの、と捉えていきます。

ただし、ここで注意してほしいことは「期間が長くなればなるほど不確実性が増すため、長期金利(10年物国債の利回り)や超長期金利(30年物国債の利回り)は当てにならない」という点です。厳密には、超長期金利の軌道を中心に据えながら、それよりも期間の短い金利のトレンドを適時確認していきますが、少し話が難しくなるので「期間が長い金利は当てにならない」と考えてみてください。

(3)将来における政策金利の解釈

現在、政策金利は0.5%の水準にあります。

これに対し、1年物国債の利回りは0.57%、2年物国債の利回りが0.71%の水準で推移しています。

つまり「現在の政策金利は0.5%にあるが、目先、徐々に政策金利の水準が引き上げられ、短期的には0.75%まで引き上げられるだろう」と債券市場は予測しています。

このような見立てを「織り込み」といい、マーケットでは「0.75%までの利上げが織り込まれている」と表現します。別の表現をすると、債券市場では「0.75%までの利上げを催促している」ということもあります。

それでは、10年物国債の利回りや30年物国債の利回りは、どのように捉えればよいのでしょうか。

10年物国債の利回りは、日銀の行う金融調節に使われている指標であるため重要ですが、大ざっぱにいってしまうと、長い目で見れば「債券市場では政策金利が1.00%まで引き上げられることを織り込んでいる」と考えられます。ただし、繰り返しになりますが、遠い将来のことは見通しにくいため、本当にそこまで上がるかについては不確実性が高いといえます。

また、30年物国債の利回りについては、あくまでも「超長期的なトレンド」と捉えるのにとどめますが、非常に長い期間にわたっては「仮に景気が回復する場合、政策金利は2.25%を目指す軌道が描かれている」と解釈していきます。

これらをまとめると、「年内の政策金利の水準としては、0.75%までの利上げはほぼ確実で、1.00%までの引き上げも十分あり得る」とマーケットは見込んでいます。

このように、将来の金利水準は、複雑な金利決定メカニズムを理解していなくても、チャートをもとに比較するだけでおおよその水準が見えます。つまり、金利の予測は誰でもできるということです。

日銀は利上げをしたがっている

一般的に、私たちは生活実感として、「景気が回復しているわけでもないのに『利上げ』ってどういうこと?」と思うかもしれません。

実際、全ての産業で賃上げが十分に行われているわけでもなく、また物価が上がり、生活が苦しくなっていると感じる方が増えているわけですから、日銀の利上げには整合性があるとはいえません。

しかし、日銀は利上げに踏み切っています。なぜでしょうか。

いくつか理由がありますが、ひとつは政府による積極的な賃上げ政策の推進、もうひとつは第二次トランプ政権による物価上昇懸念が挙げられるでしょう。

前者については、政府は最低賃金を2020年代の終わりまでに1500円に引き上げることを目標として掲げています。これはデフレ経済からの脱却を目指すもので、これに伴い、消費が活性化し、企業の価格転換が図られ、売り上げが伸びると見込まれています。このような経済の好循環をもたらすために金融政策を正常化させようという考え方です。

後者については、第二次トランプ政権が掲げる関税引き上げへの懸念が物価高を招き、結果、ドル高・円安になる可能性があることから、懸念される国内物価の上昇を抑制するために金利を引き上げよう、というものです。中央銀行である日銀が為替操作を目的に金融政策を実施することは認められないため、この点は批判の的になっています。

ここで考える必要のあることは「第二次トランプ政権による政策が、世界経済に悪影響を及ぼす」という懸念です。

トランプ政権による関税引き上げが世界的な貿易摩擦を引き起こす場合、その影響は日本にも及びます。そのような状況下では日本企業の収益も減少する可能性があるため、特に中小企業にとって賃上げは経営の重しになります。そうなると、国内の景気回復に遅れが生じ、景気減速や景気後退といった事態に発展しかねません。

このような不確実性が高まる中での利上げですから、利上げを正当化することは難しいでしょう。にもかかわらず、日銀は積極的に利上げをしようとしています。それでは、なぜ、そこまで利上げを急いでいるのでしょうか。

ひとことでいうと「景気後退した場合に備えて、日銀は金融緩和の余地を確保しておきたい、と考えているのではないか」と推論できます。現在の政策金利は0.5%です。ここから景気後退が訪れる場合、金融緩和をするとしても、政策金利の引き下げ幅は0.5%しかありません。これではすぐにデフレ経済に戻ってしまう可能性があり、これまでの努力が水泡に帰してしまいます。

このため、できるだけ金利を引き上げ、できれば1.0%まで金利を引き上げることで、景気後退局面に入ったとしても1.0%の利下げ余地がある状態にまで持っていきたいという思惑が台頭しています。

つまり「景気後退に備えて早めに利上げを行い、仮に景気後退になった場合、デフレ経済に戻らないようにするために利上げを実施しているのではないか」という考え方です。

このように考えると、先ほどお伝えしたように、政策金利が短期的に1.0%を超えてまで引き上げられることは、難しいように映ります。

単純に金利を上げなければ済む話にも思えますが、一方でマーケットなどへの影響を考慮した場合、金利のある世界に戻すことは投資マネーを呼び込むことにもつながるため、日銀は相当難しい判断を迫られている、と考えることができます。

まとめ

今回は「金利がどこまで上がるかは誰でも予測できる」という話題から、その背景や思惑について言及しました。

結論としては、「世界経済の減速懸念があるので、日銀は思うように金利を上げることはできないだろう」と考えることができます。

今後、世間では、「金利が上がるから住宅ローンを見直そう」といった空気が広がるでしょう。しかし、「本当にそうなの?」を自分なりに考える材料を提供してくれるのがマネーリテラシーです。経済状況が大きく変わる時こそ、経済への学びが深まります。この機会に経済への学びを深めてみると、家計運営により興味がわくのではないでしょうか。

出典

TradingView Inc. TradingView

執筆者:重定賢治

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

【関連記事】

最も高価な「日本刀」は5億円!?そもそも相場はどのくらい?「住民税非課税世帯」になると給付金がもらえるんですか? 年収230万円なのですが、当てはまるでしょうか?

若い人がたばこを吸わなくなってきているワケ

新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55