家庭料理に欠かせないはずの「みりん」。3タイプの違いとは?

“みりん不要論”はなぜ生まれてしまったのか?わかっておきたい「本みりん」「みりん風調味料」「みりんタイプ」の違い

2月27日(木) 23:00

提供:

2024年、SNSのとある投稿が話題を呼んだ。それは「スーパーで『みりん』を買おうとしたら年齢確認された」というもので、この投稿には多くの人が驚きの声をあげていた。

【画像】「みりん」は、最初はアルコール飲料として登場していた

その投稿からさらに混乱を招いていたのが、年齢確認の必要がない「みりん風調味料」や「みりんタイプ」の存在。スーパーではそれらがズラリと並び、パッと見では見分けがつかない。どれを買えばいいのかわからなくなる人も多いのではないだろうか。

そこで、「日の出みりん」で知られるキング醸造株式会社(以下、キング醸造) マーケティング本部の竹山慎一郎さんに、「みりん」購入の際に年齢確認が必要になった経緯や、タイプによってどう違うのかなど、「みりん」についての疑問をぶつけてみた。

■年齢確認が必要な理由はその歴史にあり

「みりん」の誕生には諸説あるが、2つの説が有力視されている。一つは、戦国時代に中国から伝わった「味淋」(ミーリン)が由来になっている説。もう一つは、日本由来の「白酒」(しろざけ、しろき)がもとになった説だ。

「白酒」は、米を蒸して麹を入れる日本酒に焼酎を加えて、“日持ちする甘いお酒”として作られたもの。高貴な人や女性を中心に、カクテルやチューハイのように飲まれていたと伝わっている。意外なことに、「みりん」の前身は嗜好品のアルコール飲料だった。

その認識が変わり始めたのは江戸時代で、ウナギのかば焼きや蕎麦つゆなどに甘味を加えるため、“甘い酒”、現在の「みりん」が使われるようになっていった。こうして調味料としても使用されるようになるが、当時はまだ一般的ではなく、高級品という位置付けだったそうだ。

「特に、明治時代から戦前ごろは、高い酒税がかけられた贅沢品という扱いだったようです。おもに日本料理店で使用されていて、今のように各家庭で基礎調味料として使うようになるまでには時間がかかりました」

さらなる変化が起きたのは戦中のことで、“贅沢は敵だ”という認識が強まるなか、米からできている「みりん」の使用が控えられるようになった。そんな環境下での工夫として、「みりん」を“のばして使う”という手段が生まれた。

「『みりん』を3倍ほどのばして使って、米を少しずつ消費するように工夫したんです。この3倍にのばした状態のものが、現在調味料として使用されている『本みりん』でもあります。昭和30年代には酒税法が改正されたことで『本みりん』の酒税が大幅に減税され、一般家庭にも普及するようになりました」

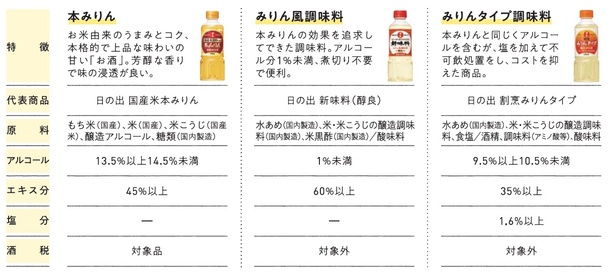

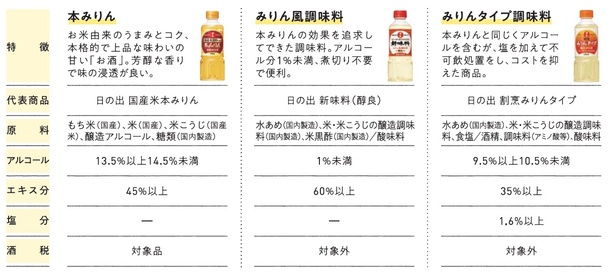

■「本みりん」と「みりん風調味料」と「みりんタイプ」は似ているようで全然違う?

「本みりん」が一般的な調味料となった一方で、とある課題も浮上した。それは、スーパーやコンビニでの販売が難しいということ。当時は酒類を酒屋で購入することが当たり前で、「本みりん」は「酒」に分類されるため、酒屋でしか購入できなかったのだ。

「調味料なのにスーパーで買えず、わざわざ酒屋まで行かなければならない」。主婦層から不満の声があがるなか、誕生したのが「みりん風調味料」だった。

「みりん風調味料」の最大の特徴は、アルコール度数が1%未満であること。水あめ(糖類)、米、米麴といった醸造調味料や酸味料などを原材料としており、アルコール度数を抑えながら「本みりん」と同様のてりとつやが出せるため、「本みりん」よりも手に取りやすい存在となった。

その後、1996年に規制が緩和されると、スーパーでも「本みりん」が販売可能に。多くのスーパーでは「本みりん」と「みりん風調味料」が並んで売られるようになっていった。名称から「『本みりん』より劣る」「『本みりん』の偽物」と勘違いされがちだが、「みりん風調味料」は「本みりん」と異なり、加熱してアルコールを飛ばす手間がかからず、購入時の年齢確認が不要といったメリットも多い調味料なのだ。

「そして『みりんタイプ』についてですが、酒税法に対応しつつ、よりコストを抑えた『みりん』を作るために塩分を加えたもののことです。近年、ディスカウントストアが多く台頭してきたことで価格競争が激化し、その影響で『本みりん』と『みりん風調味料』の価格も一気に下がりました。より安価なものを求める声に応じて『みりんタイプ』が店頭に広がっていったのです」

酒税法では、「アルコール度数に対して一定の塩分が含まれていると酒の対象にならない」とされているため、塩分を加えることで酒税法の対象にならず、安価で提供することが可能に。まだ目新しさが残る「みりんタイプ」だが、甘味と塩味を持った調味料で、特に業務用として使用されているのだとか。

■“みりん不要論”が生まれた理由とは?

「みりん」は長い歴史を持っている一方で、「使い方がわからない」「なくてもいいのではないか」と考える人も少なくないようで、醤油や塩はそろえるが「みりん」は買っていない、という人もいるそうだ。こうした“みりん不要論”について、竹山さんは「味の主役になれないことが原因ではないか」と推測する。

「醤油やソースなど、味がハッキリした調味料は味の決め手になり、食べるとその味わいをしっかり受け取れます。でも『みりんの味は?』と問われると、なかなか答えづらいですよね。甘味を足すのも『砂糖で十分だ』という人もいると思います。『みりん』にはそういう明確な味のイメージがないので、なくてもいいと思われてしまうのだと考えられます」

しかし、「砂糖だけでは得られないメリットもある」と竹山さん。砂糖を構成する甘味はショ糖によるものだが、「みりん」にはブドウ糖やオリゴ糖など、さまざまな糖による複雑な甘味がある。味を複雑に、そしてまろやかにしてくれる役割があり、煮物に使用すると味の染み込みが早くなるため、煮崩れ防止にもなるのだ。料理をおいしく、美しく食べるためには必須の調味料とも言えるだろう。

「『みりん』の必要性が正しく浸透しない理由には、前述した3つのタイプの『みりん』の認知度が低いことも関わっているかもしれません。『とりあえず本みりんを買っておけばいいか』と考えてしまう人が多く、買ったはいいけど使い道がわからず、余らせてしまっているのではないでしょうか。そうなると、次から必要ないと思ってしまいますよね。そのため、3タイプそれぞれの使い方を知ってもらうことも重要と捉えています」

■知っておきたい「みりん」の使い方と選び方

「みりん」を上手に活用するために、まずは「みりん・酒・醤油」の3つの調味料が料理の基礎となることを知っておく必要があるという。この3つの使い方と割合を変えることで、大抵の料理が作れるようになるのだとか。その中で、「本みりん」「みりん風調味料」「みりんタイプ」から自分にとって使いやすいものを選ぶのがいいようだ。

「私たちはよくイベントで、同じ料理を同じ材料と手順で『みりん』だけ変えて3タイプ作り、食べ比べしてもらうことがあります。人によって好みが分かれるのですが、概ね均等に分かれることが多いので、この結果を踏まえると“どれがいい”というわけではなく、好みの味付けやライフスタイルに合わせた『みりん』の選び方をするのがいいと思います」

この結果から「より多くの人のライフスタイルにマッチした『みりん』を作りたい」と、キング醸造は「日の出 甘みとコクの糖質ゼロ」を開発。糖質をカットしながらも「みりん」独自の風味を再現している。「糖尿病などで食事制限が必要な人の、一人だけ違う料理を用意しないといけないという状況を変えたいと思って開発しました」と竹山さん。

「実は、『本みりんの偽物』と言われることもある当社のみりん風調味料『新味料』も、2025年で発売65周年を迎えるロングセラーなんです。“アルコールが含まれない”という点が使いやすいので、長い期間愛されているのだと思います。『みりん』は和食の味付けを支える調味料ですが、ジャムやホットケーキ、カレーの隠し味なんかにも使えるので、アレンジも楽しんでもらいたいですね」

3タイプそれぞれにそれぞれの用途がある「みりん」。各タイプの特徴を押さえつつ、自分の好みやライフスタイルに合ったものを再確認してみてはいかがだろうか。

取材・文=織田繭(にげば企画)

【関連記事】

・ 「みりん」と「料理酒」の違いと正しい使い方って?未成年は買えない!?2つの調味料の謎をプロに聞いてみた

・ みりんと料理酒があればOK!いつものカレーやホットケーキをワンランク上の味に変える、超簡単な裏ワザって?

・ “デキる”キャンパーの必需品!日の出 料理酒でキャンプ飯が大変身

・ 「煮込まない!揚げない!」本格的な味わいなのに10分以下で『魯肉飯』!?ラクちん時短レシピ2選【作者に聞く】

・ Z世代のほとんどが餅をついた経験なし?「サトウの切り餅」は日本の餅文化をどう変えたのか

【画像】「みりん」は、最初はアルコール飲料として登場していた

その投稿からさらに混乱を招いていたのが、年齢確認の必要がない「みりん風調味料」や「みりんタイプ」の存在。スーパーではそれらがズラリと並び、パッと見では見分けがつかない。どれを買えばいいのかわからなくなる人も多いのではないだろうか。

そこで、「日の出みりん」で知られるキング醸造株式会社(以下、キング醸造) マーケティング本部の竹山慎一郎さんに、「みりん」購入の際に年齢確認が必要になった経緯や、タイプによってどう違うのかなど、「みりん」についての疑問をぶつけてみた。

■年齢確認が必要な理由はその歴史にあり

「みりん」の誕生には諸説あるが、2つの説が有力視されている。一つは、戦国時代に中国から伝わった「味淋」(ミーリン)が由来になっている説。もう一つは、日本由来の「白酒」(しろざけ、しろき)がもとになった説だ。

「白酒」は、米を蒸して麹を入れる日本酒に焼酎を加えて、“日持ちする甘いお酒”として作られたもの。高貴な人や女性を中心に、カクテルやチューハイのように飲まれていたと伝わっている。意外なことに、「みりん」の前身は嗜好品のアルコール飲料だった。

その認識が変わり始めたのは江戸時代で、ウナギのかば焼きや蕎麦つゆなどに甘味を加えるため、“甘い酒”、現在の「みりん」が使われるようになっていった。こうして調味料としても使用されるようになるが、当時はまだ一般的ではなく、高級品という位置付けだったそうだ。

「特に、明治時代から戦前ごろは、高い酒税がかけられた贅沢品という扱いだったようです。おもに日本料理店で使用されていて、今のように各家庭で基礎調味料として使うようになるまでには時間がかかりました」

さらなる変化が起きたのは戦中のことで、“贅沢は敵だ”という認識が強まるなか、米からできている「みりん」の使用が控えられるようになった。そんな環境下での工夫として、「みりん」を“のばして使う”という手段が生まれた。

「『みりん』を3倍ほどのばして使って、米を少しずつ消費するように工夫したんです。この3倍にのばした状態のものが、現在調味料として使用されている『本みりん』でもあります。昭和30年代には酒税法が改正されたことで『本みりん』の酒税が大幅に減税され、一般家庭にも普及するようになりました」

■「本みりん」と「みりん風調味料」と「みりんタイプ」は似ているようで全然違う?

「本みりん」が一般的な調味料となった一方で、とある課題も浮上した。それは、スーパーやコンビニでの販売が難しいということ。当時は酒類を酒屋で購入することが当たり前で、「本みりん」は「酒」に分類されるため、酒屋でしか購入できなかったのだ。

「調味料なのにスーパーで買えず、わざわざ酒屋まで行かなければならない」。主婦層から不満の声があがるなか、誕生したのが「みりん風調味料」だった。

「みりん風調味料」の最大の特徴は、アルコール度数が1%未満であること。水あめ(糖類)、米、米麴といった醸造調味料や酸味料などを原材料としており、アルコール度数を抑えながら「本みりん」と同様のてりとつやが出せるため、「本みりん」よりも手に取りやすい存在となった。

その後、1996年に規制が緩和されると、スーパーでも「本みりん」が販売可能に。多くのスーパーでは「本みりん」と「みりん風調味料」が並んで売られるようになっていった。名称から「『本みりん』より劣る」「『本みりん』の偽物」と勘違いされがちだが、「みりん風調味料」は「本みりん」と異なり、加熱してアルコールを飛ばす手間がかからず、購入時の年齢確認が不要といったメリットも多い調味料なのだ。

「そして『みりんタイプ』についてですが、酒税法に対応しつつ、よりコストを抑えた『みりん』を作るために塩分を加えたもののことです。近年、ディスカウントストアが多く台頭してきたことで価格競争が激化し、その影響で『本みりん』と『みりん風調味料』の価格も一気に下がりました。より安価なものを求める声に応じて『みりんタイプ』が店頭に広がっていったのです」

酒税法では、「アルコール度数に対して一定の塩分が含まれていると酒の対象にならない」とされているため、塩分を加えることで酒税法の対象にならず、安価で提供することが可能に。まだ目新しさが残る「みりんタイプ」だが、甘味と塩味を持った調味料で、特に業務用として使用されているのだとか。

■“みりん不要論”が生まれた理由とは?

「みりん」は長い歴史を持っている一方で、「使い方がわからない」「なくてもいいのではないか」と考える人も少なくないようで、醤油や塩はそろえるが「みりん」は買っていない、という人もいるそうだ。こうした“みりん不要論”について、竹山さんは「味の主役になれないことが原因ではないか」と推測する。

「醤油やソースなど、味がハッキリした調味料は味の決め手になり、食べるとその味わいをしっかり受け取れます。でも『みりんの味は?』と問われると、なかなか答えづらいですよね。甘味を足すのも『砂糖で十分だ』という人もいると思います。『みりん』にはそういう明確な味のイメージがないので、なくてもいいと思われてしまうのだと考えられます」

しかし、「砂糖だけでは得られないメリットもある」と竹山さん。砂糖を構成する甘味はショ糖によるものだが、「みりん」にはブドウ糖やオリゴ糖など、さまざまな糖による複雑な甘味がある。味を複雑に、そしてまろやかにしてくれる役割があり、煮物に使用すると味の染み込みが早くなるため、煮崩れ防止にもなるのだ。料理をおいしく、美しく食べるためには必須の調味料とも言えるだろう。

「『みりん』の必要性が正しく浸透しない理由には、前述した3つのタイプの『みりん』の認知度が低いことも関わっているかもしれません。『とりあえず本みりんを買っておけばいいか』と考えてしまう人が多く、買ったはいいけど使い道がわからず、余らせてしまっているのではないでしょうか。そうなると、次から必要ないと思ってしまいますよね。そのため、3タイプそれぞれの使い方を知ってもらうことも重要と捉えています」

■知っておきたい「みりん」の使い方と選び方

「みりん」を上手に活用するために、まずは「みりん・酒・醤油」の3つの調味料が料理の基礎となることを知っておく必要があるという。この3つの使い方と割合を変えることで、大抵の料理が作れるようになるのだとか。その中で、「本みりん」「みりん風調味料」「みりんタイプ」から自分にとって使いやすいものを選ぶのがいいようだ。

「私たちはよくイベントで、同じ料理を同じ材料と手順で『みりん』だけ変えて3タイプ作り、食べ比べしてもらうことがあります。人によって好みが分かれるのですが、概ね均等に分かれることが多いので、この結果を踏まえると“どれがいい”というわけではなく、好みの味付けやライフスタイルに合わせた『みりん』の選び方をするのがいいと思います」

この結果から「より多くの人のライフスタイルにマッチした『みりん』を作りたい」と、キング醸造は「日の出 甘みとコクの糖質ゼロ」を開発。糖質をカットしながらも「みりん」独自の風味を再現している。「糖尿病などで食事制限が必要な人の、一人だけ違う料理を用意しないといけないという状況を変えたいと思って開発しました」と竹山さん。

「実は、『本みりんの偽物』と言われることもある当社のみりん風調味料『新味料』も、2025年で発売65周年を迎えるロングセラーなんです。“アルコールが含まれない”という点が使いやすいので、長い期間愛されているのだと思います。『みりん』は和食の味付けを支える調味料ですが、ジャムやホットケーキ、カレーの隠し味なんかにも使えるので、アレンジも楽しんでもらいたいですね」

3タイプそれぞれにそれぞれの用途がある「みりん」。各タイプの特徴を押さえつつ、自分の好みやライフスタイルに合ったものを再確認してみてはいかがだろうか。

取材・文=織田繭(にげば企画)

【関連記事】

・ 「みりん」と「料理酒」の違いと正しい使い方って?未成年は買えない!?2つの調味料の謎をプロに聞いてみた

・ みりんと料理酒があればOK!いつものカレーやホットケーキをワンランク上の味に変える、超簡単な裏ワザって?

・ “デキる”キャンパーの必需品!日の出 料理酒でキャンプ飯が大変身

・ 「煮込まない!揚げない!」本格的な味わいなのに10分以下で『魯肉飯』!?ラクちん時短レシピ2選【作者に聞く】

・ Z世代のほとんどが餅をついた経験なし?「サトウの切り餅」は日本の餅文化をどう変えたのか

国内・経済 新着ニュース

合わせて読みたい記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55