『侍タイ』の聖地!「池袋シネマ・ロサ」の支配人に直撃インタビュー!/[c]2024未来映画社

シネマ・ロサ支配人が明かす、『侍タイ』『ベビわる』大ヒットの舞台裏とインディーズ映画が持つ“魔力”「思いがけないヒット作が出るのは映画業界ぐらい」

3月28日(金) 12:15

第48回日本アカデミー賞で、最優秀作品賞に輝いた安田淳一監督の『侍タイムスリッパー』(以下、『侍タイ』)。2024年8月17日にミニシアター「池袋シネマ・ロサ」1館だけで封切られた本作が、口コミで話題を呼び、最終的には全国300館以上の拡大公開を実現。3月23日には興行収入10億円を突破するという、インディペンデント映画の枠組みを超える大ヒットを記録しているのは記憶に新しい。

【写真を見る】朝ドラヒロインに決定した高石あかりと、シネマ・ロサとの深い繋がりとは?

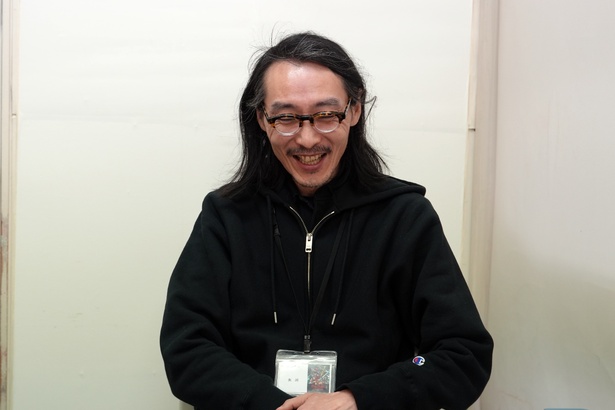

また、全国興行生活衛生同業組合連合会(略称、全興連)によるクラウドファンディングやアンバサダーを活用したミニシアター支援プロジェクト「#ミニシアターへ行こう」が展開中だ。このプロジェクトの一環として今回は、『侍タイ』ブームの立役者でもある「池袋シネマ・ロサ」の矢川亮支配人を直撃!『侍タイ』の偉業を振り返ってもらいながら、シネマ・ロサの現在に至るまでの変遷とミニシアターの魅力や未来について語ってもらった。

■「『侍タイ』の最優秀作品賞受賞は、いまだにスゴいことになったなという感覚」

まずは、やはり日本アカデミー賞の話題から。最優秀作品賞受賞の連絡を最初に聞いた時はどう思ったのかを尋ねると、「『嘘でしょ?なんのことを言っているんですか?』という感じでした」と矢川支配人は笑顔を見せた。「まったく想定していなかったですからね。自主制作映画が日本アカデミー賞の作品賞にノミネートされただけでもビックリしましたし、最優秀作品賞というのはほぼ初のケースでしょうから、いまだにスゴいことになったなという感覚でいます」。

ただし『侍タイ』が、「もしかしたら、とんでもない大ヒットをするのではないか?」という予感はあったという。『侍タイ』は期待のインディペンデント映画でラインナップを組むシネマ・ロサの人気の特集上映「インディーズフィルム・ショウ(以下、IFS)」の1本として最初は上映されたが、「2年前(2023年)の12月にIFSの担当者から『これは、もしかしたら、もしかするかもしれないので』と言われて、その時点で翌年のお盆に4週間のスケジュールを組んだ」というのがその表れだ。

「IFSで上映する作品は1、2週間のレイトショーというかなり限定的な上映をするものがほとんどですが、『侍タイ』に関しては初日を迎える前から4週間スクリーンを空けていて。その先も上映回数を数週増やせる余地を残しておいたんです」。

■「『カメ止め』のヒットから逆算して、上映を続けられるスクリーンを残しておく体制が取れた」

その結果、公開から30週目を超えた現在も上映が続けられているわけだが、そこでは過去の経験が役立っている。快進撃を続けている『侍タイ』も、現時点ではシネマ・ロサのロングラン記録の第3位で、1位は50週間、337日上映した『君の名は』(16)。2位に『カメラを止めるな!』(17、以下『カメ止め』)が続くのだが、あの『カメ止め』の大旋風が今回の快挙に繋がっているのだ。

「『カメ止め』は最初、レイトショーで3週間でしか組んでなかったんです。ところが、あれよあれよという感じで上映回数を増やして、結果的に258日上映しましたからね。それを一度経験していたのは大きかったと思います。『カメ止め』のヒットから逆算して、当たった時にさらに上映を続けられるスクリーンを残しておく体制が取れましたから。逆に、『カメ止め』を経験していない劇場が『侍タイ』をポーンと与えられていたら、ここまでの大ヒットにはならなかったかもしれません。まだあまり名前の知られていない監督や俳優のインディーズ映画のために、スクリーンを空けておくのはかなりリスクが高いことですから」。

とはいえ、ヒットの仕方も作品ごとに違うのは当たり前。『侍タイ』の成功の裏には、『カメ止め』の時にはなかった想定外のうれしい現象もあったという。「うちのIFSに来るお客さんの多くは、年に100本から300本ぐらい観る男性の映画ファンで、『侍タイ』も公開1周目はその人たちが中心でした。ところが2週目になったら、インド系の映画が好きな女性ファンが一気に動いて。Xでアカウントにインドの旗をつけた女性たちが『侍!』『侍!』って騒ぎ出したと思ったら、1週目はいつもの40~60代の1人で来る男性が多かったのに、2週目のお客さんは7、8割が女性になったんです」。

このことについて、矢川支配人は「インド映画に詳しくはないので、ちゃんとした分析ではないのですが…」と断ったうえで独自の見解を述べてくれた。「インド映画はカッコいいおじさんたちが荒唐無稽なアクションをやるものが多いし、ファンの方たちがそこに惹かれているのも大きい気がするので、同じ構造を持った『侍タイ』もそこがフィットしたんじゃないでしょうか?まあ、主演の山口馬木也さんと共演の冨家ノリマサさんの魅力ということに尽きるんですけど(笑)。この現象はいままではまったくないものでした」。

■「若い人たちがどうしたら興味を持ってくれるのかを、まだまだ考えていかなきゃいけない」

ところで、シネマ・ロサがIFSを始めたそもそものきっかけはなんだったのか?当時を振り返る矢川支配人の言葉からは、ミニシアターの現状や存亡に関わる様々な事実が浮かび上がってきた。

「2019年の7月19日にグランドシネマサンシャイン 池袋さんが、2020年の7月3日にTOHOシネマズ 池袋さんがオープンし、池袋エリアに都合16もスクリーンが増えました。その報せを聞いた時に、メジャー作品がシネマ・ロサに回ってこなくなったり、番組を組む自由度が落ちるだろうと危惧して、なにかシネマ・ロサにしかできない柱になるような企画がないといけないなと考えたのが始まりです。そこから、以前は年に1、2作品しか上映していなかった自主映画を通年で力を入れてやろうという話になり、担当者を立ててロサ独自のプログラムとしてやるようになってから7年が経ちました」。

その決断が『侍タイ』や『カメ止め』の大ヒットという形で実を結んだのだが、IFSが軌道に乗ったわけではない。「すべての作品にお客さんが入ったら、こんなに楽な商売はないですよ!自主映画は認知度が当然ないし、始めたころよりは『シネマ・ロサのインディーズ作品なんですね』ってお客さんや業界の方たちにも知っていただけるようになったけれど、いまでもまだまだ大変です」。

客足が伸びないのは、池袋という地域の問題と自主映画をとりまく閉塞的なイメージが関係していると矢川支配人は見ている。「一般のお客さんは『池袋?遠いな~』『行きづらいな~』ってまず思うし、『池袋でレイトショーを観たら終電がなくなっちゃうから物理的に無理』っていう方も結構います。しかも、自主制作映画は身内的なノリがどうしても感じられるから、映画を作っているスタッフ、キャストと同年代の若い人たちこそ敬遠しがちで。観にきてくれるお客さんの年齢層は実際けっこう高いので、普通の若い人たちがどうしたら興味を持ってくれるのかをまだまだ考えていかなきゃいけない。そこが悩ましいところではありますね」。

だが、そこには若い人たちがミニシアターや自主映画に足を運ばない決定的な問題があると矢川支配人は強調する。「いまの20代の人たちって、生まれて初めて行った映画館がシネコンなんです。私はいま50手前の年代ですけど、僕らの若いころは新宿や渋谷に電車に乗って映画を観に行くのが普通でした。でも、いまの子たちは電車に乗る必要がない。お父さんやお母さんに車で乗せてもらって観に行ったり、友だちと自転車で行くエリアのシネコンで上映しているのが自分の知っている映画のすべて。そのそばにミニシアター系の作品が存在しているのに、未知の領域に足を踏み入れない。幼少期の映画鑑賞が原体験だから、それを拭いきれないところがあるのでは、と」。

■「『侍タイ』や『カメ止め』のようなヒット作が生まれることもあるので、やり続けることが大事」

コロナ禍で映画を配信で観る人たちが急速に増えたことも否めないが、矢川支配人は大きな変化が見られる観客の動向には期待を寄せる。

「1980年代や90年代のミニシアターブームの時は1人で映画を観る人が多かったような気がするんですけど、いまの若いお客さんは友だちを誘って観る傾向が強い。それぞれの趣味嗜好で最初は1人で観ても、すごくよかったから友だちを誘ってもう一度観に行く人も多いし、おもしろさや価値観を共有できる作品が好まれる傾向が強くなっているので、ミニシアター系からそういった作品が出てくるといいですね。彼らはお客さんを増やしてくれているわけだし、シネマ・ロサに来て、『へ~、こんな映画館もあるんだ!』って、目新しく感じてくれる可能性もありますから(笑)」。

とはいったものの、現在、全国の映画館のうちミニシアターが占める割合はわずか5%。95%がほぼ同じ映画を上映しているシネコンになるわけだが、そこでミニシアターを運営していくことの意義を矢川支配人とはどのように考えているのだろうか?

「映画には扱うテーマが違う、いろいろな国の作品があるので、今後も多種多様な作品をできるだけ数多く提供していきたいと思っています。地方には成り立ちやロケーションも含めて、当館とは比較にならないぐらいのご苦労を強いられながら頑張っていらっしゃるミニシアターさんもありますし、我々も当たる映画ばかりをやっているわけではないけれど、『侍タイ』や『カメ止め』のようなヒット作が生まれることもあるので、やり続けることが大事だなと。ちょっとやってダメだからって方向転換するのはよくないですね。ある程度の長いスパンで、本当に細々とやっていくしかない。その結果、種々雑多の映画をやるのがシネマ・ロサらしさになってきたし、IFSをやってきたこともあって、日本映画の上映作品の割合が、以前の4割から8割に変わった。自主映画に力を入れていることも、お客さんだけでなく、業界の人たちにもチェックしていただけるようになって、新作を『ロサさんにお願いしたい』というお話も近年では増えてきました」。

■「お客さんとの触れ合いをミニシアターに求める映画人の方たちも多い」

その流れのなかで大ブームを巻き起こしたのが、阪元裕吾監督の『ベイビーわるきゅーれ』(21、以下『ベビわる』)だ。「厳密にいうと、あのシリーズの1作目はウチの封切りではなく、テアトル新宿さんの2週間の限定レイトショーがスタートだったんです。阪元監督ともそれまでまったくご縁がなかったですね。でも、阪元監督の2本の新作『最強殺し屋伝説国岡 完全版』と『黄龍の村』をやるのがその時点で決まっていた。そしたら、『ベビわる』の配給会社さんから『テアトル新宿さんでの上映が2週間で終わってしまうんですが、ロサさんでやりませんか?』というお話をいただいて。最初は新作2本のプラスになればいいかな?という軽い気持ちでお引き受けたしたら、私がハマっちゃって、結果的にウチだけで盛り上がっちゃいました(笑)」。

そこでたくさんの観客を呼び込むことができる爆発力もシネマ・ロサの力だが、そこでは運も味方をしたという。

「テアトル新宿さんでの公開時はコロナ禍だったから、舞台挨拶があまりできなかったんです。しかも、ヒロインの1人、まひろを演じた伊澤彩織さんが海外でのお仕事で日本を離れていたため、初日の舞台挨拶に立てなくて。戻ってきた時にはシネマ・ロサで上映していたので、シリーズ1作目の舞台挨拶でもう1人のヒロイン、ちさとを演じた高石あかりさんと伊澤さん、阪元監督の3人が揃ったのはロサが最初。シリーズ第3弾『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』の3人での舞台挨拶もたぶんロサが最後になると思うので、そこに関しては感慨深いものがありました」。

矢川支配人はさらに、シネマ・ロサと高石あかりとの深い繋がりについても語ってくれた。「高石さんは、実はIFSで上映したほかの作品にもちょこちょこ出られていて、前から知っていたんです。そんな縁もあって、『ナイスデイズ』の3人揃った最後の舞台挨拶もロサでやらせてもらってホントうれしかったです(笑)。監督や演者も、こちらが思っている以上に、自分の作品を最初にかけてくれた劇場には愛着や思い入れが強いんです。ミニシアターを運営する大変さも知っているから気にかけてくれるし、SNSでは得られない、お客さんとの触れ合いをミニシアターに求める映画人の方たちも多いと思います」。

■「思いがけないヒット作がボコボコ出るのは映画業界ぐらいです」

その傾向は別にシネマ・ロサだけではない。全国の各劇場が趣向を凝らした独自の打ち出し方で心を込めて上映するから時に爆発的なヒット作が生まれるのだが、矢川支配人は「でも、これだけ思いがけないヒット作がボコボコ出るのは、日本のエンタテイメント業界のなかでは映画業界ぐらいですよ」と複雑な笑みを浮かべる。

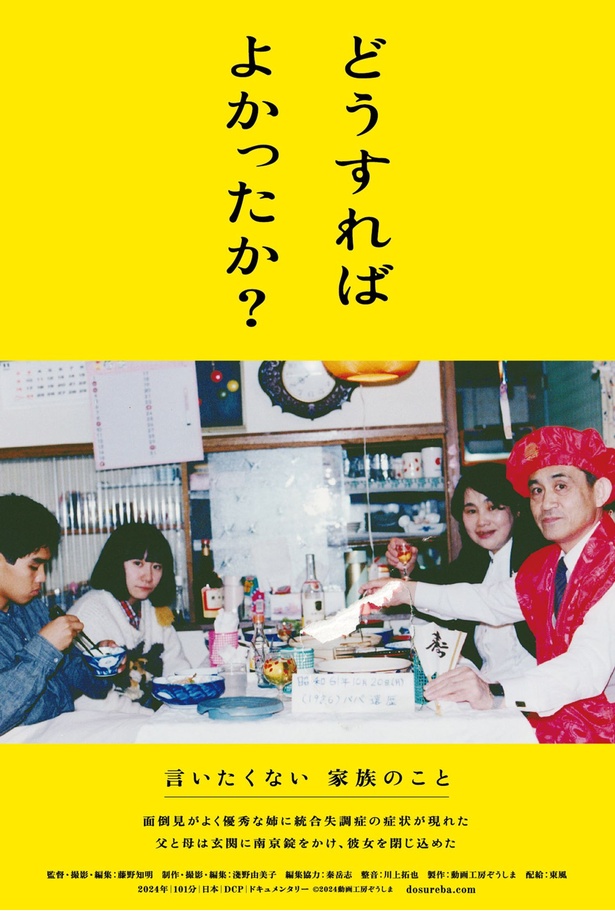

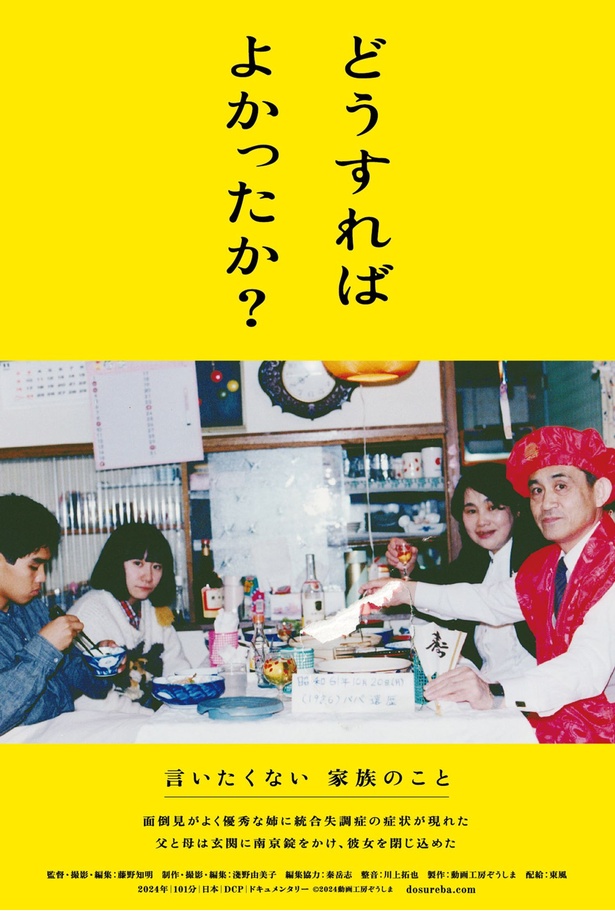

「近年は映画館でお金を払って観るのに値するドキュメンタリー作品が本当に定着してきていて。ロサも途中からやらせてもらっていますけど、ポレポレ東中野さんで封切った『どうすればよかったか?』なんて異例の大ヒットですよ。年末年始なんて、何故こんなに大勢の人たちが観にきているの?って感じだったし、先ほど話題にのぼったミニシアターを知らない若い人たちが結構観ていて。20代の子たちが一気に動いたことが大ヒットに繋がったのは間違いない。これには驚きました」。

「たぶん怖いもの見たさなんでしょうね」と矢川支配人は続ける。「“隣の家”を覗いてみたいんですよ。でも、その一方では、合わせ鏡のように、もしかしたら自分も、自分の家族も、という不安感も湧き上がって。いまの世の中、どんな立場の人も精神的に余裕がないですよね。でも、ヒットの要因は実際のところはわからない。昔からよく言うじゃないですか?“この業界、コケた要因は分析できるけれど、当たった要因は分析できない”って。だから、私、お客さんに『何故この作品を観に来たの?』ってたまに聞くようにしているんです。でも、あまりちゃんと取り合ってくれるお客さんはいませんね(笑)」。

■「若い人材がミニシアターの未来を担うことになると思っている」

話の流れで最後に聞いてみた。矢川支配人はなぜ映画の道を志すようになったのか?突き動かすものはなんなのか?

「僕がシネマ・ロサの支配人になったのは11年ぐらい前です。学生時代は別の映画館でバイトをしていたんですけど、25年ぐらい前に先ほど話したIFSの担当をしてもらっている方に拾ってもらって(笑)。2000年台のはじめのころまで、ロサはフランス映画の特集とか配給をよくやっていて、元々私もそっち界隈が好きだったんですが。その手の興行が難しくなってきて邦画に目を向けた時に、テアトル新宿さんやユーロスペースさん、いまはもうなくなってしまった中野武蔵野ホールさんにお客さんとして観に行って、こういう作品も映画館でやれるんだっていうことを知ったんです。その時の楽しかった思い出が僕の中に残っていて。当時、自主映画を引き受けられる映画館が少なくなってきていたこともあって、『ロサで自主映画をやってみるか』という方向に自然になれたんです」。

そう言及したうえで、「僕はこれから映画館の業務に携わる人たちに『よその映画館にもっと映画を観に行け!』って強く訴えかけたい」と矢川支配人は強調する。「悲しいかな、ウチもそうですけど、いまの映画館のスタッフは本当に映画を観ない。自分が働いている劇場の映画も観ないから、『そんなに忙しいの?』って思うんだけど、よその映画館に映画を観に行くことがいかに重要か、 勉強させてもらえるのかということをもっと知ったほうがいい。よその劇場さんがどんな取り組みをしているのかは直に見ないとわからないし、自分の劇場の中だけで学ぶのは限界がありますからね」。

そこにこそ、ミニシアターを取り巻く悩ましい現状がくっきりと浮かび上がる。「ミニシアターの存亡について語られる時に、DCP映写機を買い替えるお金がないからクラウドファンディングをやらなきゃいけないといったハード面で一括りにされることが多いけれど、人材不足、人手不足の問題も結構大きくて。これも、先ほどの若い人の原体験がシネコンだからということと関係しています。なぜなら、彼らは映画館で働きたいと思ったら、自分の知っているシネコンに応募してしまうから。自分の知らないお店では働きたくないですからね(笑)。しかも、いまお話したように、映画館で働くようになった若いスタッフは他所に映画を観に行かない。そうすると、『この映画をどんなふうにお客様に届けたらいいのか?』という発想が育まれにくくなるんです」。

それが実際に形になって表れている。

「僕は、この“映画館のメンツが変わらない問題”を結構前から言っているんですけど、ミニシアターの方々は特に20年ぐらい変わっていなくて、従業員の高齢化も進んでいます。だからこそ、20代、30代の若い人たちに訴えたい。ミニシアターの仕事は大変だけれど、映画が好きな人にはこのうえない職場で、ほかではできない楽しい体験ができるということを。シネマ・ロサでは常にバイトも募集しています。若い人材がミニシアターの未来を担うことになると思っていますから」。

取材・文/イソガイマサト

※高石あかりの「高」ははしごだかが正式表記

【関連記事】

・ ミニシアター支配人が語る、向かっていくべき未来「次はこの作品を観てみようという、一種の連鎖を起こす」

・ 『侍タイムスリッパー』の躍進と「SHOGUN 将軍」の快挙。時代劇への愛がもたらした“奇跡”をひも解く

・ 「これがすべて!」「限界超えてた」高石あかり&伊澤彩織が振り返る『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』壮絶アクションの舞台裏

・ 藤井道人監督ら「BABEL LABEL」クリエイター陣が語る、“ミニシアター文化”の魅力と底力「自分たち若手映画作家を育ててくれた場所」

・ 大正の息吹を残しながら、令和へと文化をつなぐ福島県の映画館「本宮映画劇場」110周年の歩みと未来

【写真を見る】朝ドラヒロインに決定した高石あかりと、シネマ・ロサとの深い繋がりとは?

また、全国興行生活衛生同業組合連合会(略称、全興連)によるクラウドファンディングやアンバサダーを活用したミニシアター支援プロジェクト「#ミニシアターへ行こう」が展開中だ。このプロジェクトの一環として今回は、『侍タイ』ブームの立役者でもある「池袋シネマ・ロサ」の矢川亮支配人を直撃!『侍タイ』の偉業を振り返ってもらいながら、シネマ・ロサの現在に至るまでの変遷とミニシアターの魅力や未来について語ってもらった。

■「『侍タイ』の最優秀作品賞受賞は、いまだにスゴいことになったなという感覚」

まずは、やはり日本アカデミー賞の話題から。最優秀作品賞受賞の連絡を最初に聞いた時はどう思ったのかを尋ねると、「『嘘でしょ?なんのことを言っているんですか?』という感じでした」と矢川支配人は笑顔を見せた。「まったく想定していなかったですからね。自主制作映画が日本アカデミー賞の作品賞にノミネートされただけでもビックリしましたし、最優秀作品賞というのはほぼ初のケースでしょうから、いまだにスゴいことになったなという感覚でいます」。

ただし『侍タイ』が、「もしかしたら、とんでもない大ヒットをするのではないか?」という予感はあったという。『侍タイ』は期待のインディペンデント映画でラインナップを組むシネマ・ロサの人気の特集上映「インディーズフィルム・ショウ(以下、IFS)」の1本として最初は上映されたが、「2年前(2023年)の12月にIFSの担当者から『これは、もしかしたら、もしかするかもしれないので』と言われて、その時点で翌年のお盆に4週間のスケジュールを組んだ」というのがその表れだ。

「IFSで上映する作品は1、2週間のレイトショーというかなり限定的な上映をするものがほとんどですが、『侍タイ』に関しては初日を迎える前から4週間スクリーンを空けていて。その先も上映回数を数週増やせる余地を残しておいたんです」。

■「『カメ止め』のヒットから逆算して、上映を続けられるスクリーンを残しておく体制が取れた」

その結果、公開から30週目を超えた現在も上映が続けられているわけだが、そこでは過去の経験が役立っている。快進撃を続けている『侍タイ』も、現時点ではシネマ・ロサのロングラン記録の第3位で、1位は50週間、337日上映した『君の名は』(16)。2位に『カメラを止めるな!』(17、以下『カメ止め』)が続くのだが、あの『カメ止め』の大旋風が今回の快挙に繋がっているのだ。

「『カメ止め』は最初、レイトショーで3週間でしか組んでなかったんです。ところが、あれよあれよという感じで上映回数を増やして、結果的に258日上映しましたからね。それを一度経験していたのは大きかったと思います。『カメ止め』のヒットから逆算して、当たった時にさらに上映を続けられるスクリーンを残しておく体制が取れましたから。逆に、『カメ止め』を経験していない劇場が『侍タイ』をポーンと与えられていたら、ここまでの大ヒットにはならなかったかもしれません。まだあまり名前の知られていない監督や俳優のインディーズ映画のために、スクリーンを空けておくのはかなりリスクが高いことですから」。

とはいえ、ヒットの仕方も作品ごとに違うのは当たり前。『侍タイ』の成功の裏には、『カメ止め』の時にはなかった想定外のうれしい現象もあったという。「うちのIFSに来るお客さんの多くは、年に100本から300本ぐらい観る男性の映画ファンで、『侍タイ』も公開1周目はその人たちが中心でした。ところが2週目になったら、インド系の映画が好きな女性ファンが一気に動いて。Xでアカウントにインドの旗をつけた女性たちが『侍!』『侍!』って騒ぎ出したと思ったら、1週目はいつもの40~60代の1人で来る男性が多かったのに、2週目のお客さんは7、8割が女性になったんです」。

このことについて、矢川支配人は「インド映画に詳しくはないので、ちゃんとした分析ではないのですが…」と断ったうえで独自の見解を述べてくれた。「インド映画はカッコいいおじさんたちが荒唐無稽なアクションをやるものが多いし、ファンの方たちがそこに惹かれているのも大きい気がするので、同じ構造を持った『侍タイ』もそこがフィットしたんじゃないでしょうか?まあ、主演の山口馬木也さんと共演の冨家ノリマサさんの魅力ということに尽きるんですけど(笑)。この現象はいままではまったくないものでした」。

■「若い人たちがどうしたら興味を持ってくれるのかを、まだまだ考えていかなきゃいけない」

ところで、シネマ・ロサがIFSを始めたそもそものきっかけはなんだったのか?当時を振り返る矢川支配人の言葉からは、ミニシアターの現状や存亡に関わる様々な事実が浮かび上がってきた。

「2019年の7月19日にグランドシネマサンシャイン 池袋さんが、2020年の7月3日にTOHOシネマズ 池袋さんがオープンし、池袋エリアに都合16もスクリーンが増えました。その報せを聞いた時に、メジャー作品がシネマ・ロサに回ってこなくなったり、番組を組む自由度が落ちるだろうと危惧して、なにかシネマ・ロサにしかできない柱になるような企画がないといけないなと考えたのが始まりです。そこから、以前は年に1、2作品しか上映していなかった自主映画を通年で力を入れてやろうという話になり、担当者を立ててロサ独自のプログラムとしてやるようになってから7年が経ちました」。

その決断が『侍タイ』や『カメ止め』の大ヒットという形で実を結んだのだが、IFSが軌道に乗ったわけではない。「すべての作品にお客さんが入ったら、こんなに楽な商売はないですよ!自主映画は認知度が当然ないし、始めたころよりは『シネマ・ロサのインディーズ作品なんですね』ってお客さんや業界の方たちにも知っていただけるようになったけれど、いまでもまだまだ大変です」。

客足が伸びないのは、池袋という地域の問題と自主映画をとりまく閉塞的なイメージが関係していると矢川支配人は見ている。「一般のお客さんは『池袋?遠いな~』『行きづらいな~』ってまず思うし、『池袋でレイトショーを観たら終電がなくなっちゃうから物理的に無理』っていう方も結構います。しかも、自主制作映画は身内的なノリがどうしても感じられるから、映画を作っているスタッフ、キャストと同年代の若い人たちこそ敬遠しがちで。観にきてくれるお客さんの年齢層は実際けっこう高いので、普通の若い人たちがどうしたら興味を持ってくれるのかをまだまだ考えていかなきゃいけない。そこが悩ましいところではありますね」。

だが、そこには若い人たちがミニシアターや自主映画に足を運ばない決定的な問題があると矢川支配人は強調する。「いまの20代の人たちって、生まれて初めて行った映画館がシネコンなんです。私はいま50手前の年代ですけど、僕らの若いころは新宿や渋谷に電車に乗って映画を観に行くのが普通でした。でも、いまの子たちは電車に乗る必要がない。お父さんやお母さんに車で乗せてもらって観に行ったり、友だちと自転車で行くエリアのシネコンで上映しているのが自分の知っている映画のすべて。そのそばにミニシアター系の作品が存在しているのに、未知の領域に足を踏み入れない。幼少期の映画鑑賞が原体験だから、それを拭いきれないところがあるのでは、と」。

■「『侍タイ』や『カメ止め』のようなヒット作が生まれることもあるので、やり続けることが大事」

コロナ禍で映画を配信で観る人たちが急速に増えたことも否めないが、矢川支配人は大きな変化が見られる観客の動向には期待を寄せる。

「1980年代や90年代のミニシアターブームの時は1人で映画を観る人が多かったような気がするんですけど、いまの若いお客さんは友だちを誘って観る傾向が強い。それぞれの趣味嗜好で最初は1人で観ても、すごくよかったから友だちを誘ってもう一度観に行く人も多いし、おもしろさや価値観を共有できる作品が好まれる傾向が強くなっているので、ミニシアター系からそういった作品が出てくるといいですね。彼らはお客さんを増やしてくれているわけだし、シネマ・ロサに来て、『へ~、こんな映画館もあるんだ!』って、目新しく感じてくれる可能性もありますから(笑)」。

とはいったものの、現在、全国の映画館のうちミニシアターが占める割合はわずか5%。95%がほぼ同じ映画を上映しているシネコンになるわけだが、そこでミニシアターを運営していくことの意義を矢川支配人とはどのように考えているのだろうか?

「映画には扱うテーマが違う、いろいろな国の作品があるので、今後も多種多様な作品をできるだけ数多く提供していきたいと思っています。地方には成り立ちやロケーションも含めて、当館とは比較にならないぐらいのご苦労を強いられながら頑張っていらっしゃるミニシアターさんもありますし、我々も当たる映画ばかりをやっているわけではないけれど、『侍タイ』や『カメ止め』のようなヒット作が生まれることもあるので、やり続けることが大事だなと。ちょっとやってダメだからって方向転換するのはよくないですね。ある程度の長いスパンで、本当に細々とやっていくしかない。その結果、種々雑多の映画をやるのがシネマ・ロサらしさになってきたし、IFSをやってきたこともあって、日本映画の上映作品の割合が、以前の4割から8割に変わった。自主映画に力を入れていることも、お客さんだけでなく、業界の人たちにもチェックしていただけるようになって、新作を『ロサさんにお願いしたい』というお話も近年では増えてきました」。

■「お客さんとの触れ合いをミニシアターに求める映画人の方たちも多い」

その流れのなかで大ブームを巻き起こしたのが、阪元裕吾監督の『ベイビーわるきゅーれ』(21、以下『ベビわる』)だ。「厳密にいうと、あのシリーズの1作目はウチの封切りではなく、テアトル新宿さんの2週間の限定レイトショーがスタートだったんです。阪元監督ともそれまでまったくご縁がなかったですね。でも、阪元監督の2本の新作『最強殺し屋伝説国岡 完全版』と『黄龍の村』をやるのがその時点で決まっていた。そしたら、『ベビわる』の配給会社さんから『テアトル新宿さんでの上映が2週間で終わってしまうんですが、ロサさんでやりませんか?』というお話をいただいて。最初は新作2本のプラスになればいいかな?という軽い気持ちでお引き受けたしたら、私がハマっちゃって、結果的にウチだけで盛り上がっちゃいました(笑)」。

そこでたくさんの観客を呼び込むことができる爆発力もシネマ・ロサの力だが、そこでは運も味方をしたという。

「テアトル新宿さんでの公開時はコロナ禍だったから、舞台挨拶があまりできなかったんです。しかも、ヒロインの1人、まひろを演じた伊澤彩織さんが海外でのお仕事で日本を離れていたため、初日の舞台挨拶に立てなくて。戻ってきた時にはシネマ・ロサで上映していたので、シリーズ1作目の舞台挨拶でもう1人のヒロイン、ちさとを演じた高石あかりさんと伊澤さん、阪元監督の3人が揃ったのはロサが最初。シリーズ第3弾『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』の3人での舞台挨拶もたぶんロサが最後になると思うので、そこに関しては感慨深いものがありました」。

矢川支配人はさらに、シネマ・ロサと高石あかりとの深い繋がりについても語ってくれた。「高石さんは、実はIFSで上映したほかの作品にもちょこちょこ出られていて、前から知っていたんです。そんな縁もあって、『ナイスデイズ』の3人揃った最後の舞台挨拶もロサでやらせてもらってホントうれしかったです(笑)。監督や演者も、こちらが思っている以上に、自分の作品を最初にかけてくれた劇場には愛着や思い入れが強いんです。ミニシアターを運営する大変さも知っているから気にかけてくれるし、SNSでは得られない、お客さんとの触れ合いをミニシアターに求める映画人の方たちも多いと思います」。

■「思いがけないヒット作がボコボコ出るのは映画業界ぐらいです」

その傾向は別にシネマ・ロサだけではない。全国の各劇場が趣向を凝らした独自の打ち出し方で心を込めて上映するから時に爆発的なヒット作が生まれるのだが、矢川支配人は「でも、これだけ思いがけないヒット作がボコボコ出るのは、日本のエンタテイメント業界のなかでは映画業界ぐらいですよ」と複雑な笑みを浮かべる。

「近年は映画館でお金を払って観るのに値するドキュメンタリー作品が本当に定着してきていて。ロサも途中からやらせてもらっていますけど、ポレポレ東中野さんで封切った『どうすればよかったか?』なんて異例の大ヒットですよ。年末年始なんて、何故こんなに大勢の人たちが観にきているの?って感じだったし、先ほど話題にのぼったミニシアターを知らない若い人たちが結構観ていて。20代の子たちが一気に動いたことが大ヒットに繋がったのは間違いない。これには驚きました」。

「たぶん怖いもの見たさなんでしょうね」と矢川支配人は続ける。「“隣の家”を覗いてみたいんですよ。でも、その一方では、合わせ鏡のように、もしかしたら自分も、自分の家族も、という不安感も湧き上がって。いまの世の中、どんな立場の人も精神的に余裕がないですよね。でも、ヒットの要因は実際のところはわからない。昔からよく言うじゃないですか?“この業界、コケた要因は分析できるけれど、当たった要因は分析できない”って。だから、私、お客さんに『何故この作品を観に来たの?』ってたまに聞くようにしているんです。でも、あまりちゃんと取り合ってくれるお客さんはいませんね(笑)」。

■「若い人材がミニシアターの未来を担うことになると思っている」

話の流れで最後に聞いてみた。矢川支配人はなぜ映画の道を志すようになったのか?突き動かすものはなんなのか?

「僕がシネマ・ロサの支配人になったのは11年ぐらい前です。学生時代は別の映画館でバイトをしていたんですけど、25年ぐらい前に先ほど話したIFSの担当をしてもらっている方に拾ってもらって(笑)。2000年台のはじめのころまで、ロサはフランス映画の特集とか配給をよくやっていて、元々私もそっち界隈が好きだったんですが。その手の興行が難しくなってきて邦画に目を向けた時に、テアトル新宿さんやユーロスペースさん、いまはもうなくなってしまった中野武蔵野ホールさんにお客さんとして観に行って、こういう作品も映画館でやれるんだっていうことを知ったんです。その時の楽しかった思い出が僕の中に残っていて。当時、自主映画を引き受けられる映画館が少なくなってきていたこともあって、『ロサで自主映画をやってみるか』という方向に自然になれたんです」。

そう言及したうえで、「僕はこれから映画館の業務に携わる人たちに『よその映画館にもっと映画を観に行け!』って強く訴えかけたい」と矢川支配人は強調する。「悲しいかな、ウチもそうですけど、いまの映画館のスタッフは本当に映画を観ない。自分が働いている劇場の映画も観ないから、『そんなに忙しいの?』って思うんだけど、よその映画館に映画を観に行くことがいかに重要か、 勉強させてもらえるのかということをもっと知ったほうがいい。よその劇場さんがどんな取り組みをしているのかは直に見ないとわからないし、自分の劇場の中だけで学ぶのは限界がありますからね」。

そこにこそ、ミニシアターを取り巻く悩ましい現状がくっきりと浮かび上がる。「ミニシアターの存亡について語られる時に、DCP映写機を買い替えるお金がないからクラウドファンディングをやらなきゃいけないといったハード面で一括りにされることが多いけれど、人材不足、人手不足の問題も結構大きくて。これも、先ほどの若い人の原体験がシネコンだからということと関係しています。なぜなら、彼らは映画館で働きたいと思ったら、自分の知っているシネコンに応募してしまうから。自分の知らないお店では働きたくないですからね(笑)。しかも、いまお話したように、映画館で働くようになった若いスタッフは他所に映画を観に行かない。そうすると、『この映画をどんなふうにお客様に届けたらいいのか?』という発想が育まれにくくなるんです」。

それが実際に形になって表れている。

「僕は、この“映画館のメンツが変わらない問題”を結構前から言っているんですけど、ミニシアターの方々は特に20年ぐらい変わっていなくて、従業員の高齢化も進んでいます。だからこそ、20代、30代の若い人たちに訴えたい。ミニシアターの仕事は大変だけれど、映画が好きな人にはこのうえない職場で、ほかではできない楽しい体験ができるということを。シネマ・ロサでは常にバイトも募集しています。若い人材がミニシアターの未来を担うことになると思っていますから」。

取材・文/イソガイマサト

※高石あかりの「高」ははしごだかが正式表記

【関連記事】

・ ミニシアター支配人が語る、向かっていくべき未来「次はこの作品を観てみようという、一種の連鎖を起こす」

・ 『侍タイムスリッパー』の躍進と「SHOGUN 将軍」の快挙。時代劇への愛がもたらした“奇跡”をひも解く

・ 「これがすべて!」「限界超えてた」高石あかり&伊澤彩織が振り返る『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』壮絶アクションの舞台裏

・ 藤井道人監督ら「BABEL LABEL」クリエイター陣が語る、“ミニシアター文化”の魅力と底力「自分たち若手映画作家を育ててくれた場所」

・ 大正の息吹を残しながら、令和へと文化をつなぐ福島県の映画館「本宮映画劇場」110周年の歩みと未来

関連キーワード

エンタメ 新着ニュース

合わせて読みたい記事

編集部のおすすめ記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55