(c)「逃走」制作プロジェクト2025

「革命への確信」を49年間追い続けた男。東アジア反日武装戦線「さそり」元メンバー桐島聡の逃亡生活を元日本赤軍の映画監督が描く

3月26日(水) 23:47

提供:

三菱重工ビルなどの企業施設の連続爆破を実行し、社会を震撼させた東アジア反日武装戦線「さそり」の元メンバー・桐島聡の半世紀にわたる逃亡生活を描いた『逃走』が全国で公開中だ。

監督は足立正生。若松孝二作品の脚本を量産、大島渚作品にも参加した後、パレスチナへ行き日本赤軍へ合流、30年近く日本を離れたが、帰国後再び映画監督として活動を再開している。そして、エグゼクティブプロデューサーを引き受けたのはライブハウスロフトグループ代表の平野悠。運動に身を投じた後にライブハウスを起業、数々の伝説を残してきた〝場″を作った。彼らはなぜ、この作品を今の時代に放ったのか、話を聞いた。

贖罪の気持ちを描く

本作の試写状ハガキから最初に目に入ったもの、それは、犯罪のイメージとは程遠い、遠くを見据えるような鋭い眼光と精悍な表情だった(言うまでもなく、それは桐島を演じた俳優の古舘寛治さんと杉田雷麟さんのビジュアルである)。そしてその時、ふと思い出したのは、手元にあった1冊の本だ。鈴木邦男著『東アジア反日武装戦線と赤報隊』(彩流社)。故鈴木邦男さんのドキュメンタリーである中村真夕監督『愛国者に気をつけろ!鈴木邦男』(20)の取材をした 際、購入したもの。そこには連続企業爆破事件で逮捕された実行犯たちが非常に真面目で優しい人たちだったことに対する驚きが綴られており、反面、なぜ彼らが追い詰められて犯行に及んだかの謎解きにも似た独自の論考も試みられていた。

一連の報道では、逃亡犯桐島は「内田洋」としてひっそりと真面目に暮らしていたという。この映画を見れば、本を読んだだけでは掴めきれなかった何かがわかるのではないか――。

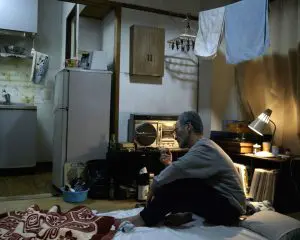

そんな思いを抱えながら、1月下旬のある日、試写会へ足を運ぶと、場内は満席。外国人の姿も見られた。一人の男性の静かな生活と心の葛藤を描いており、いわゆるステレオタイプの左翼色に染まった作品とは無縁のものだった。

高度成長期、その後のバブルの熱狂・崩壊、失われた20年、東日本大震災後の閉塞感。その中に「内田洋」として存在し、それらを横目で見ながら、自分が関与した事件が尊い命を奪ってしまったことに対する贖罪の気持ちと共に、どのように生きるべきかを自問自答し続ける桐島。そこには、鈴木邦男さんが「彼らを運動に追いやったものは何か」の一つの答えがあったような気がした。と同時に、作品は「逃亡犯桐島聡」を客観的に描くというより、桐島が内田洋として生きる中で体感したであろう原風景を体現したもののようにも感じた。

映画監督から運動へ

映画が終わると「この映画のすべての責任は私が引き受けます。批判はお寄せください」と足立正生監督は言い切った。その言葉には一点も曇りもなかった。1971年、カンヌ映画祭からの帰国途中に若松孝二監督と共にパレスチナへ渡り、同解放人民戦線のゲリラ部隊に参加、『赤軍ーPFLP世界戦争宣言』(71)の撮影・監督を務め、その後日本赤軍に合流、「海外出張」と称して長きにわたって国外で運動に身を投じた足立監督だからこその想いがあったのではないか。

運動に参加する前の桐島は弁護士志望だった。法律の勉強をしていたことや、他のエピソードからも強固な理想主義者だったことが窺える。

他方、足立監督は運動に身を投じる前は、若松孝二監督とピンク映画を量産、大島渚監督とは脚本を担当するだけでなく、死刑制度、民族問題、戦争責任等の矛盾に正面から取り組んだ『絞首刑』(68)では俳優として参加、保安課長を演じた。

弁護士志望から運動家へ転じた桐島。対して、映画から運動家へ、そして再び映画へ進んだ足立監督。足立監督が桐島の生き方に見たものは何か。そして、平野プロデューサーはなぜこの映画の製作を決断したのか――。筆者は、インタビューを申し込んだ。

逃走=闘争というメッセージ

そして、インタビュー当日。まず、聞いてみたかったのは、桐島が生きていたことを知った時の感想だ。すると、足立監督は、次のように答えた。

「運動や活動分野でダブっているところはなく、桐島のことは知らなかったです。ただ、遠目にも49年も逃げていたということについての尊敬の念はあった。海外出張を終わらせて日本に帰ってきた時には、僕が密かに桐島と合流しているのではないかと思って、警察から『桐島知ってるでしょ』と聞かれていたりもしていたけれど、本当に何も知らなかった。桐島発見のニュースを見た時には、そういうことだったんだ、と感じました。知人や友人と接触していたら迷惑が掛かってしまう。だからそれは、一切しなかった。

そして、未だ逃げている人や亡くなった人が抱き続けている思いも含めて引き受けたから49年間も逃げ続けることができた。連続企業爆破事件は革命運動ではなくキャンペーン闘争です。なので、最後に自分の本名を明かしたのは、自分は逃げ切った、すなわち、闘い切った、ということをわざわざメッセージにして送りたかったのではないかと。「逃走=闘争」というメッセージです」

また、足立監督は、1972年5月のテルアビブ空港乱射事件が何よりショックだったと続けた。別名、リッダ闘争。80人が重軽傷を負った無差別テロだった。同年2月には、連合赤軍によるあさま山荘事件も発生。「戦死する権利はあるが、仲間を殺す権利はない」としながら、運動が泥沼化し、沈没せざるを得ないことを外地で悟ったと語った。

なぜ、運動のために人を殺してしまったのか。そのことに対する歯がゆい気持ちは、劇中で描かれる桐島の贖罪を描いたことに表れているのかもしれない。

足立正生にしか撮れない

一方、プロデューサーの平野さんに映画製作のきっかけを聞くと、「酒を飲みながら話していて、桐島の話になったんです。桐島は意図的に人を殺していない。なので、しばらくの間刑務所に入って、出て来てまた活動することもできたはず。なのにどうして49年間も逃げていたのだろうかと…。それでこれを映画にできるのは足立さんしかいない、とそこにいた全員の意見が一致して足立さんに電話したんです。そうしたら、脚本はもうできてるよ、と言われて。余計な電話しちゃったな、と思ったけど(笑)、足立さんの華麗なる経歴を考えると、もう作らないわけにはいかないと。桐島が亡くなってから5日後のことでした」

脚本は30回以上の改訂を重ねたとのことだったが、本作のクライマックスは桐島と自己の分身であるかのような僧侶との対話のシーン。桐島が所属したのは、東アジア反日武装戦線。1974年の三菱重工ビル爆破事件爆弾の火薬量を間違ったことで、多数の死傷者を出しているが、その実行部隊は「狼」部隊であり、桐島の所属した「さそり」とは異なる。しかし、お遍路のシーンなども然り、劇中の桐島は贖罪の気持ちと逃走し続ける現実の自分との間で苦悩し続けていた。

革命への「確信」とは

僧侶が「自決した仲間が羨ましいのだろう?」と問うと、桐島は「羨ましくはない」と答える。すると、僧侶は「お前は今も煩悩まみれだな」と切り返す――。

このシーンで桐島は「革命への確信」という言葉を口にし、僧侶は「革命への確信」を鍛えることはなく、ロマンチックに革命に憧れていただけだと断罪する。煩悩の中で逃げ続けることの苦しさを吐露する桐島。自らも運動に身を投じていた監督自身にとって、このシーンに込めた想いはどのようなものだったのだろうか。

「例えば、運動を辞めて「転向」したり、中小企業の父親の跡を継いだような人を「あいつは日和った」などと揶揄する風潮もありました。しかし、彼らは日和見なんかじゃない。日常という闘いの中で、もう1度自分たちのしてきた「闘い」を捉え直して生きているのではないかと。それに比べると宗教に逃げ込む方が甘いような気がして…。

桐島は日雇い労働者として働き、時折、酒やロックを楽しみながらつつましい日々を送っていました。転向者や日和見と言われても、〝革命への確信″を日常の中で捉え直すことに意味がある、という境地に桐島は到達したのではないかと。そう思って、あのシーンを書きました」

獄中の俳句に触発されて

桐島の死の直前のシーン。東日本大震災の映像が流れた後、桐島は三菱重工本社ビル爆破事件の実行犯である「狼」部隊のメンバー、大道寺将司が獄中で詠んだ句を収めた『棺一基』(太田出版) を本屋で手に取る。続いて、死刑判決後の心情を詠んだとされる「大逆の鉄橋上や梅雨に入る」を池のほとりで音読。そして、「革命をなほ夢想する水の秋」「向日葵の裁ち切られても俯かず」「狼の思ふは月の荒野かな」が病室で苦しむ桐島と前後して流れる。

大道寺は獄中で「死者たちに如何にして詫ぶ赤とんぼ」「加害せる吾花冷えのなかにあり」など、人命を奪ったことを悔いる句を残しているが、敢えて上述の句を紹介したのは、どのような意図があったのだろうか。

「大道寺の獄中で詠んだ句には、死刑を言い渡されても、命を張って贖罪をし続けるという気持ちの他に、やはり、革命の志が消えていないことが表れています。桐島はそのことを句集から読み取った。

では、自分はどうするのか?その自問自答から本名を名乗って自分の死をメディアにして志を最期に表現したかったのではないかと考えました。それは、決して自分の自己顕示欲や仲間との絆のためではなかった。ラストへかけてのシーンは桐島の最期の革命の到達点を僕や平野さんが解釈して、映画にして表現した結果です」

発言の場を真面目に維持する

作品製作をサポートするエグゼクティブプロデューサーの平野さんはそんな足立監督をどのように見ているのか。

「前作『REVOLUTION+1』(´22)もそうだけど、足立正生監督は一貫して「闘い続ける」ということをテーマにしてるんです。この作品は全共闘世代の自己満足映画ではないです。足立監督はそれを拒否したと僕は思っています」

平野さんはトークライブハウス「ロフト」グループの創設者であり、本作をはじめとした社会派の自主映画に出資を続けている。その原動力は何なのか。

「右翼からヤクザの親分まで発言を封じられた人に発言の機会を与える。それがロフトのスタイルです。あるヤクザの親分が言ってました。「街頭で演説しても誰も聞いてくれないけれども、ここでは俺の話をお金を払って聞いてくれる人がいる。感動する以外にない」と。そういう場を僕は作ったんです。ロフトはサザンオールスターズや坂本龍一、山下達郎が巣立っていった場所であり、音楽では儲けていました。なので、自主映画もトークライブも、意義のあるものであれば、赤字が出てもいいという感覚です」

そして、「僕らの世代は全共闘世代で、転向した人も就職した人もたくさんいるけれども、最低賃金問題はもちろん、闘い続ける人はいっぱいいる。それが僕の若い人たちに対するメッセージです」と続けた。

足立監督曰く、「ライブハウスを作って、サブカルチャーをカルチャーのレベルに押し上げたのは平野さん」とのこと。「メッセージを発信する場を絶対に維持するということを平野さんはやっている。そこがすごく真面目なんです。若者に新しい世界を見せるきっかけを与えている」とほほ笑んだ。

100%若者を支持したい

政治の季節における若者たちの「反体制思想」に基づく暴力行為が、少なからず、人の身体生命の安全に危害を加え、時には尊い命を奪う結果を生じさせてしまったことは否定できない。翻って、令和の現代。暴力は強い者へではなく、弱い者へ向かっているとも言える。そんな現代の若者たちを足立監督はどう見ているのか。

「犯罪は個人と社会、個人と家族、というように、個人との関係が起点になっている。やはり、僕のような立場の人間からすると、問題の根本は、個人と社会、引いては政治との関係で起きているとしか思えない。それを個人の側からもう一回問い直す必要がある。

僕は社会を攻撃しますが、若者の攻撃は100%しません。若者は社会との関係の息苦しさがたまらなくなった時に罪を犯しているのではないでしょうか。例えば、若い夫婦が子殺しをしていますが、自分を見失うから子供が殺せるわけです。自分を見失わせてしまう社会が彼らに子供を殺させている。

僕たちの世代、全共闘世代、その後の世代はどんどん生きづらくなっていて、その生きづらさの証明のような犯罪が頻発している。

個人と社会のひずみの現れが犯罪ですが、その社会を作っているのは間違いなく政治です。日本は「個人と社会の問題は政治の問題である」ということを隠しているようにしか見えません。日本は問題を政治の問題にはしていないし、文化もそのことを指摘していない。

例えば今、世界中で流行っているのは、歴史上の政治的事件をモチーフにした映画です。隣の韓国は南北問題があるから政治と切り離したホームドラマはないし、アメリカでも、政治と切り離した自分たちの正義はあり得ないというスタンスに立って映画が作られている。

日本のクリエイターももっとそういう意識を持って「生きづらい若者たちをどうするのか」というテーマ設定をして映画にして問えばいいと思います。

この映画は絶対若い人たちに見てもらおうと思っています。桐島は49年逃げ続けたわけですが、若い時にどういう逃げ方をしたのか。どういう苦しさがあったのか、それを知って想像して欲しい」

最後の質問は次回作について。「一番悪い奴らを挑発し続けるのが映画監督としての私の仕事です」とインタビューで語っている足立監督が、次の作品で挑発したいのは誰なのか。足立監督の回答は「差し支えるのでやめておきます(笑)」とのこと。続けて、「平野が撮れと言っているものを撮ります」とした。

足立監督85歳、平野プロデューサー80歳。次の彼らの標的は何なのか。まだまだこの2人からは目が離せない。

【足立正生】

1939年生まれ。日本大学芸術学部映画学科在学中に自主制作した『鎖陰』(63)で一躍脚光を浴びる。大学中退後、若松孝二の独立プロに参加し、性と革命を主題にした前衛的なピンク映画の脚本を量産する。監督としても1966年に『堕胎』で商業デビュー。1971年にカンヌ映画祭の帰路、故若松孝と中東地域へ渡り、パレスチナ解放人民戦線のゲリラ隊に加わり共闘しつつ、パレスチナゲリラの日常を描いた『赤軍-PFLP・世界戦争宣言』を撮影・製作。再び若松プロの問題作を書き続けるが、1974年、再度パレスチナの前線に赴き、重信房子とともに日本赤軍を創設、後に国際指名手配される。23年後の1997年、レバノンで逮捕されルミエ刑務所にて3年間留置され、2000年2月刑期満了、身柄を日本へ強制送還され、以後、日本での創作活動を再開。監督作として2007年、日本赤軍メンバーの岡本公三をモデルに描いた『幽閉者 テロリスト』を、2022年には安部晋三元首相暗殺事件の実行犯を題材にした『REVOLUTION+1』を公開し、現在に至る。

【平野悠】

1944年生まれ。ライブハウス「ロフト」創立者、またの名を「ロフト席亭」。1971年、ジャズ喫茶「烏山ロフト」をオープン以降、ロック・フォーク系のライブハウスを開業。1973年「西荻窪ロフト」、1974年「荻窪ロフト」、1975年「下北沢ロフト」、1976年「新宿ロフト」など次々とオープンさせた後、1982年に無期限の海外放浪に出る。5年にわたる海外でのバックパッカー生活を経て、1987年に日本レストランと貿易会社をドミニカに設立。1990年大阪花博のドミニカ政府代表代理、ドミニカ館館長に就任。1992年に帰国後は1995年、世界初のトークライブハウス「ロフトプラスワン」をオープンし、トークライブの文化を日本に定着させる。著作に『ライブハウス「ロフト」青春記』(講談社)、『セルロイドの海』(ロフトブックス)他がある。

<取材・文/熊野雅恵>

【熊野雅恵】

ライター、合同会社インディペンデントフィルム代表社員。阪南大学経済学部非常勤講師、行政書士。早稲田大学法学部卒業。行政書士としてクリエイターや起業家のサポートをする傍ら、映画、電子書籍製作にも関わる。

【関連記事】

・ 「中国の恥を海外にさらすな」との声も…“中国国籍を捨てた男”の人生<漫画>

・ 日本のサカナが「もう売れない」理由。イメージ低下で“北海道産ウニ”までも安売り対象に

・ 「アイドルを呼んだ覚えはない」 “竹島の日”式典参加者を取材。今井絵理子政務官への怒り止まず『White Love』が流される場面も

・ 「反日的な投稿はバズりやすい」TikTokに存在する“ビジネス反日”の正体<漫画>

・ 中国で最も有名な日本人の一人・竹内亮。10年間住んでわかった“中国人の圧倒的な働き方”

監督は足立正生。若松孝二作品の脚本を量産、大島渚作品にも参加した後、パレスチナへ行き日本赤軍へ合流、30年近く日本を離れたが、帰国後再び映画監督として活動を再開している。そして、エグゼクティブプロデューサーを引き受けたのはライブハウスロフトグループ代表の平野悠。運動に身を投じた後にライブハウスを起業、数々の伝説を残してきた〝場″を作った。彼らはなぜ、この作品を今の時代に放ったのか、話を聞いた。

贖罪の気持ちを描く

本作の試写状ハガキから最初に目に入ったもの、それは、犯罪のイメージとは程遠い、遠くを見据えるような鋭い眼光と精悍な表情だった(言うまでもなく、それは桐島を演じた俳優の古舘寛治さんと杉田雷麟さんのビジュアルである)。そしてその時、ふと思い出したのは、手元にあった1冊の本だ。鈴木邦男著『東アジア反日武装戦線と赤報隊』(彩流社)。故鈴木邦男さんのドキュメンタリーである中村真夕監督『愛国者に気をつけろ!鈴木邦男』(20)の取材をした 際、購入したもの。そこには連続企業爆破事件で逮捕された実行犯たちが非常に真面目で優しい人たちだったことに対する驚きが綴られており、反面、なぜ彼らが追い詰められて犯行に及んだかの謎解きにも似た独自の論考も試みられていた。

一連の報道では、逃亡犯桐島は「内田洋」としてひっそりと真面目に暮らしていたという。この映画を見れば、本を読んだだけでは掴めきれなかった何かがわかるのではないか――。

そんな思いを抱えながら、1月下旬のある日、試写会へ足を運ぶと、場内は満席。外国人の姿も見られた。一人の男性の静かな生活と心の葛藤を描いており、いわゆるステレオタイプの左翼色に染まった作品とは無縁のものだった。

高度成長期、その後のバブルの熱狂・崩壊、失われた20年、東日本大震災後の閉塞感。その中に「内田洋」として存在し、それらを横目で見ながら、自分が関与した事件が尊い命を奪ってしまったことに対する贖罪の気持ちと共に、どのように生きるべきかを自問自答し続ける桐島。そこには、鈴木邦男さんが「彼らを運動に追いやったものは何か」の一つの答えがあったような気がした。と同時に、作品は「逃亡犯桐島聡」を客観的に描くというより、桐島が内田洋として生きる中で体感したであろう原風景を体現したもののようにも感じた。

映画監督から運動へ

映画が終わると「この映画のすべての責任は私が引き受けます。批判はお寄せください」と足立正生監督は言い切った。その言葉には一点も曇りもなかった。1971年、カンヌ映画祭からの帰国途中に若松孝二監督と共にパレスチナへ渡り、同解放人民戦線のゲリラ部隊に参加、『赤軍ーPFLP世界戦争宣言』(71)の撮影・監督を務め、その後日本赤軍に合流、「海外出張」と称して長きにわたって国外で運動に身を投じた足立監督だからこその想いがあったのではないか。

運動に参加する前の桐島は弁護士志望だった。法律の勉強をしていたことや、他のエピソードからも強固な理想主義者だったことが窺える。

他方、足立監督は運動に身を投じる前は、若松孝二監督とピンク映画を量産、大島渚監督とは脚本を担当するだけでなく、死刑制度、民族問題、戦争責任等の矛盾に正面から取り組んだ『絞首刑』(68)では俳優として参加、保安課長を演じた。

弁護士志望から運動家へ転じた桐島。対して、映画から運動家へ、そして再び映画へ進んだ足立監督。足立監督が桐島の生き方に見たものは何か。そして、平野プロデューサーはなぜこの映画の製作を決断したのか――。筆者は、インタビューを申し込んだ。

逃走=闘争というメッセージ

そして、インタビュー当日。まず、聞いてみたかったのは、桐島が生きていたことを知った時の感想だ。すると、足立監督は、次のように答えた。

「運動や活動分野でダブっているところはなく、桐島のことは知らなかったです。ただ、遠目にも49年も逃げていたということについての尊敬の念はあった。海外出張を終わらせて日本に帰ってきた時には、僕が密かに桐島と合流しているのではないかと思って、警察から『桐島知ってるでしょ』と聞かれていたりもしていたけれど、本当に何も知らなかった。桐島発見のニュースを見た時には、そういうことだったんだ、と感じました。知人や友人と接触していたら迷惑が掛かってしまう。だからそれは、一切しなかった。

そして、未だ逃げている人や亡くなった人が抱き続けている思いも含めて引き受けたから49年間も逃げ続けることができた。連続企業爆破事件は革命運動ではなくキャンペーン闘争です。なので、最後に自分の本名を明かしたのは、自分は逃げ切った、すなわち、闘い切った、ということをわざわざメッセージにして送りたかったのではないかと。「逃走=闘争」というメッセージです」

また、足立監督は、1972年5月のテルアビブ空港乱射事件が何よりショックだったと続けた。別名、リッダ闘争。80人が重軽傷を負った無差別テロだった。同年2月には、連合赤軍によるあさま山荘事件も発生。「戦死する権利はあるが、仲間を殺す権利はない」としながら、運動が泥沼化し、沈没せざるを得ないことを外地で悟ったと語った。

なぜ、運動のために人を殺してしまったのか。そのことに対する歯がゆい気持ちは、劇中で描かれる桐島の贖罪を描いたことに表れているのかもしれない。

足立正生にしか撮れない

一方、プロデューサーの平野さんに映画製作のきっかけを聞くと、「酒を飲みながら話していて、桐島の話になったんです。桐島は意図的に人を殺していない。なので、しばらくの間刑務所に入って、出て来てまた活動することもできたはず。なのにどうして49年間も逃げていたのだろうかと…。それでこれを映画にできるのは足立さんしかいない、とそこにいた全員の意見が一致して足立さんに電話したんです。そうしたら、脚本はもうできてるよ、と言われて。余計な電話しちゃったな、と思ったけど(笑)、足立さんの華麗なる経歴を考えると、もう作らないわけにはいかないと。桐島が亡くなってから5日後のことでした」

脚本は30回以上の改訂を重ねたとのことだったが、本作のクライマックスは桐島と自己の分身であるかのような僧侶との対話のシーン。桐島が所属したのは、東アジア反日武装戦線。1974年の三菱重工ビル爆破事件爆弾の火薬量を間違ったことで、多数の死傷者を出しているが、その実行部隊は「狼」部隊であり、桐島の所属した「さそり」とは異なる。しかし、お遍路のシーンなども然り、劇中の桐島は贖罪の気持ちと逃走し続ける現実の自分との間で苦悩し続けていた。

革命への「確信」とは

僧侶が「自決した仲間が羨ましいのだろう?」と問うと、桐島は「羨ましくはない」と答える。すると、僧侶は「お前は今も煩悩まみれだな」と切り返す――。

このシーンで桐島は「革命への確信」という言葉を口にし、僧侶は「革命への確信」を鍛えることはなく、ロマンチックに革命に憧れていただけだと断罪する。煩悩の中で逃げ続けることの苦しさを吐露する桐島。自らも運動に身を投じていた監督自身にとって、このシーンに込めた想いはどのようなものだったのだろうか。

「例えば、運動を辞めて「転向」したり、中小企業の父親の跡を継いだような人を「あいつは日和った」などと揶揄する風潮もありました。しかし、彼らは日和見なんかじゃない。日常という闘いの中で、もう1度自分たちのしてきた「闘い」を捉え直して生きているのではないかと。それに比べると宗教に逃げ込む方が甘いような気がして…。

桐島は日雇い労働者として働き、時折、酒やロックを楽しみながらつつましい日々を送っていました。転向者や日和見と言われても、〝革命への確信″を日常の中で捉え直すことに意味がある、という境地に桐島は到達したのではないかと。そう思って、あのシーンを書きました」

獄中の俳句に触発されて

桐島の死の直前のシーン。東日本大震災の映像が流れた後、桐島は三菱重工本社ビル爆破事件の実行犯である「狼」部隊のメンバー、大道寺将司が獄中で詠んだ句を収めた『棺一基』(太田出版) を本屋で手に取る。続いて、死刑判決後の心情を詠んだとされる「大逆の鉄橋上や梅雨に入る」を池のほとりで音読。そして、「革命をなほ夢想する水の秋」「向日葵の裁ち切られても俯かず」「狼の思ふは月の荒野かな」が病室で苦しむ桐島と前後して流れる。

大道寺は獄中で「死者たちに如何にして詫ぶ赤とんぼ」「加害せる吾花冷えのなかにあり」など、人命を奪ったことを悔いる句を残しているが、敢えて上述の句を紹介したのは、どのような意図があったのだろうか。

「大道寺の獄中で詠んだ句には、死刑を言い渡されても、命を張って贖罪をし続けるという気持ちの他に、やはり、革命の志が消えていないことが表れています。桐島はそのことを句集から読み取った。

では、自分はどうするのか?その自問自答から本名を名乗って自分の死をメディアにして志を最期に表現したかったのではないかと考えました。それは、決して自分の自己顕示欲や仲間との絆のためではなかった。ラストへかけてのシーンは桐島の最期の革命の到達点を僕や平野さんが解釈して、映画にして表現した結果です」

発言の場を真面目に維持する

作品製作をサポートするエグゼクティブプロデューサーの平野さんはそんな足立監督をどのように見ているのか。

「前作『REVOLUTION+1』(´22)もそうだけど、足立正生監督は一貫して「闘い続ける」ということをテーマにしてるんです。この作品は全共闘世代の自己満足映画ではないです。足立監督はそれを拒否したと僕は思っています」

平野さんはトークライブハウス「ロフト」グループの創設者であり、本作をはじめとした社会派の自主映画に出資を続けている。その原動力は何なのか。

「右翼からヤクザの親分まで発言を封じられた人に発言の機会を与える。それがロフトのスタイルです。あるヤクザの親分が言ってました。「街頭で演説しても誰も聞いてくれないけれども、ここでは俺の話をお金を払って聞いてくれる人がいる。感動する以外にない」と。そういう場を僕は作ったんです。ロフトはサザンオールスターズや坂本龍一、山下達郎が巣立っていった場所であり、音楽では儲けていました。なので、自主映画もトークライブも、意義のあるものであれば、赤字が出てもいいという感覚です」

そして、「僕らの世代は全共闘世代で、転向した人も就職した人もたくさんいるけれども、最低賃金問題はもちろん、闘い続ける人はいっぱいいる。それが僕の若い人たちに対するメッセージです」と続けた。

足立監督曰く、「ライブハウスを作って、サブカルチャーをカルチャーのレベルに押し上げたのは平野さん」とのこと。「メッセージを発信する場を絶対に維持するということを平野さんはやっている。そこがすごく真面目なんです。若者に新しい世界を見せるきっかけを与えている」とほほ笑んだ。

100%若者を支持したい

政治の季節における若者たちの「反体制思想」に基づく暴力行為が、少なからず、人の身体生命の安全に危害を加え、時には尊い命を奪う結果を生じさせてしまったことは否定できない。翻って、令和の現代。暴力は強い者へではなく、弱い者へ向かっているとも言える。そんな現代の若者たちを足立監督はどう見ているのか。

「犯罪は個人と社会、個人と家族、というように、個人との関係が起点になっている。やはり、僕のような立場の人間からすると、問題の根本は、個人と社会、引いては政治との関係で起きているとしか思えない。それを個人の側からもう一回問い直す必要がある。

僕は社会を攻撃しますが、若者の攻撃は100%しません。若者は社会との関係の息苦しさがたまらなくなった時に罪を犯しているのではないでしょうか。例えば、若い夫婦が子殺しをしていますが、自分を見失うから子供が殺せるわけです。自分を見失わせてしまう社会が彼らに子供を殺させている。

僕たちの世代、全共闘世代、その後の世代はどんどん生きづらくなっていて、その生きづらさの証明のような犯罪が頻発している。

個人と社会のひずみの現れが犯罪ですが、その社会を作っているのは間違いなく政治です。日本は「個人と社会の問題は政治の問題である」ということを隠しているようにしか見えません。日本は問題を政治の問題にはしていないし、文化もそのことを指摘していない。

例えば今、世界中で流行っているのは、歴史上の政治的事件をモチーフにした映画です。隣の韓国は南北問題があるから政治と切り離したホームドラマはないし、アメリカでも、政治と切り離した自分たちの正義はあり得ないというスタンスに立って映画が作られている。

日本のクリエイターももっとそういう意識を持って「生きづらい若者たちをどうするのか」というテーマ設定をして映画にして問えばいいと思います。

この映画は絶対若い人たちに見てもらおうと思っています。桐島は49年逃げ続けたわけですが、若い時にどういう逃げ方をしたのか。どういう苦しさがあったのか、それを知って想像して欲しい」

最後の質問は次回作について。「一番悪い奴らを挑発し続けるのが映画監督としての私の仕事です」とインタビューで語っている足立監督が、次の作品で挑発したいのは誰なのか。足立監督の回答は「差し支えるのでやめておきます(笑)」とのこと。続けて、「平野が撮れと言っているものを撮ります」とした。

足立監督85歳、平野プロデューサー80歳。次の彼らの標的は何なのか。まだまだこの2人からは目が離せない。

【足立正生】

1939年生まれ。日本大学芸術学部映画学科在学中に自主制作した『鎖陰』(63)で一躍脚光を浴びる。大学中退後、若松孝二の独立プロに参加し、性と革命を主題にした前衛的なピンク映画の脚本を量産する。監督としても1966年に『堕胎』で商業デビュー。1971年にカンヌ映画祭の帰路、故若松孝と中東地域へ渡り、パレスチナ解放人民戦線のゲリラ隊に加わり共闘しつつ、パレスチナゲリラの日常を描いた『赤軍-PFLP・世界戦争宣言』を撮影・製作。再び若松プロの問題作を書き続けるが、1974年、再度パレスチナの前線に赴き、重信房子とともに日本赤軍を創設、後に国際指名手配される。23年後の1997年、レバノンで逮捕されルミエ刑務所にて3年間留置され、2000年2月刑期満了、身柄を日本へ強制送還され、以後、日本での創作活動を再開。監督作として2007年、日本赤軍メンバーの岡本公三をモデルに描いた『幽閉者 テロリスト』を、2022年には安部晋三元首相暗殺事件の実行犯を題材にした『REVOLUTION+1』を公開し、現在に至る。

【平野悠】

1944年生まれ。ライブハウス「ロフト」創立者、またの名を「ロフト席亭」。1971年、ジャズ喫茶「烏山ロフト」をオープン以降、ロック・フォーク系のライブハウスを開業。1973年「西荻窪ロフト」、1974年「荻窪ロフト」、1975年「下北沢ロフト」、1976年「新宿ロフト」など次々とオープンさせた後、1982年に無期限の海外放浪に出る。5年にわたる海外でのバックパッカー生活を経て、1987年に日本レストランと貿易会社をドミニカに設立。1990年大阪花博のドミニカ政府代表代理、ドミニカ館館長に就任。1992年に帰国後は1995年、世界初のトークライブハウス「ロフトプラスワン」をオープンし、トークライブの文化を日本に定着させる。著作に『ライブハウス「ロフト」青春記』(講談社)、『セルロイドの海』(ロフトブックス)他がある。

<取材・文/熊野雅恵>

【熊野雅恵】

ライター、合同会社インディペンデントフィルム代表社員。阪南大学経済学部非常勤講師、行政書士。早稲田大学法学部卒業。行政書士としてクリエイターや起業家のサポートをする傍ら、映画、電子書籍製作にも関わる。

【関連記事】

・ 「中国の恥を海外にさらすな」との声も…“中国国籍を捨てた男”の人生<漫画>

・ 日本のサカナが「もう売れない」理由。イメージ低下で“北海道産ウニ”までも安売り対象に

・ 「アイドルを呼んだ覚えはない」 “竹島の日”式典参加者を取材。今井絵理子政務官への怒り止まず『White Love』が流される場面も

・ 「反日的な投稿はバズりやすい」TikTokに存在する“ビジネス反日”の正体<漫画>

・ 中国で最も有名な日本人の一人・竹内亮。10年間住んでわかった“中国人の圧倒的な働き方”

関連キーワード

生活 新着ニュース

合わせて読みたい記事

編集部のおすすめ記事

エンタメ アクセスランキング

- 11

- 22

- 33

- 44

- 55