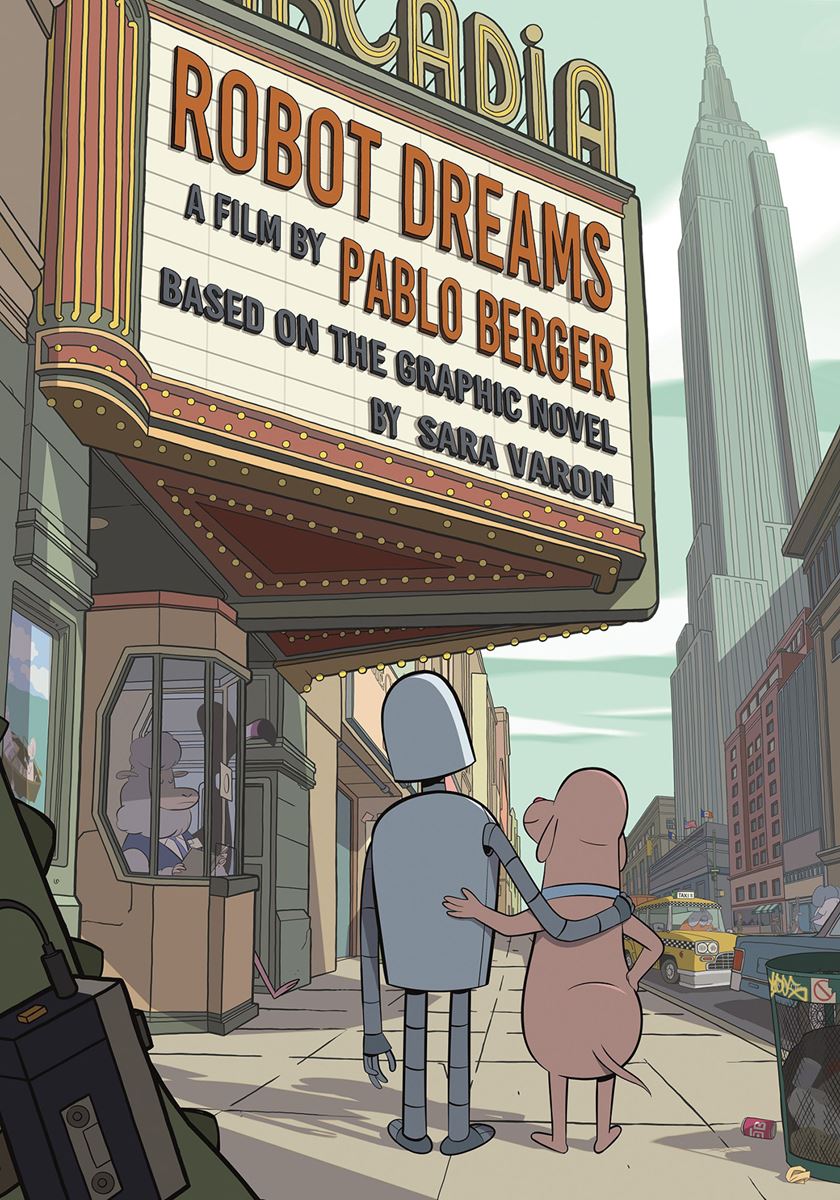

『ロボット・ドリームズ』

この秋、最も心揺さぶるアニメ『ロボット・ドリームズ』がいよいよ登場! ──【おとなの映画ガイド】

11月4日(月) 12:00

第96回アカデミー賞の長編アニメーション映画賞で、宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』とともにノミネートされた『ロボット・ドリームズ』が11月8日(金)、全国公開される。スペインのパブロ・ベルヘル監督が初めて手掛けたアニメ作品。ハリウッド製娯楽大作や日本のアニメのような派手さはないけれど、昨年の東京国際映画祭、試写会などを通じて観た“映画ツウ”のあいだで「感動!」「思わず泣いた……」と評判をよび、いまちょっとしたうわさの映画。ぴあの水先案内人が選出する「11月公開のみたい映画 ベストテン」では、なんと第2位に輝いた。心を揺さぶる作品だ。

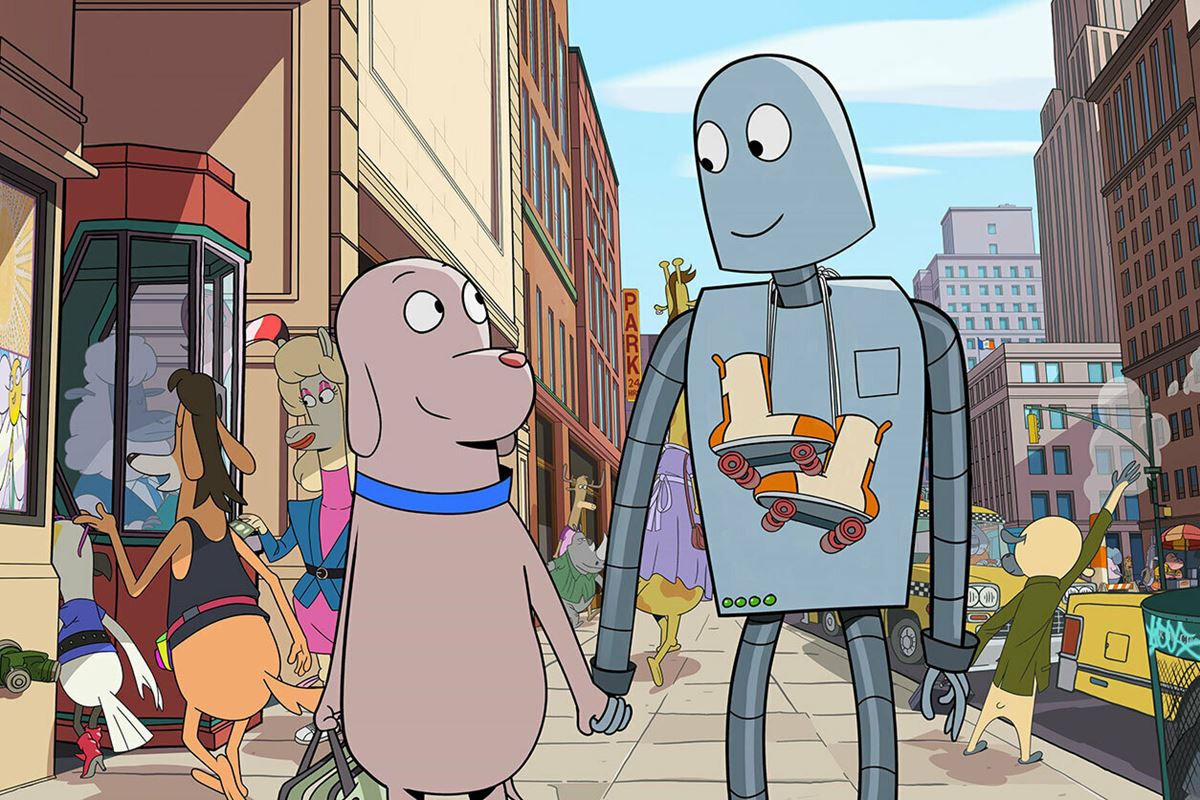

『ロボット・ドリームズ』主役は「ドッグ」という名の犬とロボット、そしてニューヨークの街。1980年代が舞台。登場するのはすべて動物なのだけれど、擬人化されている。あらゆる人種が生活するこの街を象徴しているかのようだ。

実直そうなドッグが、ひとり暮らしをしている描写から始まる。夜、うす暗い部屋のなかで、テレビゲームをピコピコやっている。そうそう、80年代はああいうゲームが主流だった……。それから、ワンプレートの冷凍食品をレンチンして、テレビを観ながら食べる。なんだかわびしさ漂う夜だ。1960年代でいえば『アパートの鍵貸します』のジャック・レモン、70年代のウディ・アレンにも相通じる、ペーソスあふれるニューヨーク独身男の姿。

そんなある夜。ドッグの目を奪ったのは、通販ロボットのテレビCM。即、プッシュホン電話で注文をしてしまう。まるで『オズの魔法使』の“ブリキの木こり”のようなシンプルな姿のロボットをみて、あ、これは友だちになれると直感したのだ。

さびしかったドッグ君の人生が一転することになる。もうひとりじゃない、幸せが通販でやってきた! そんな感じ。

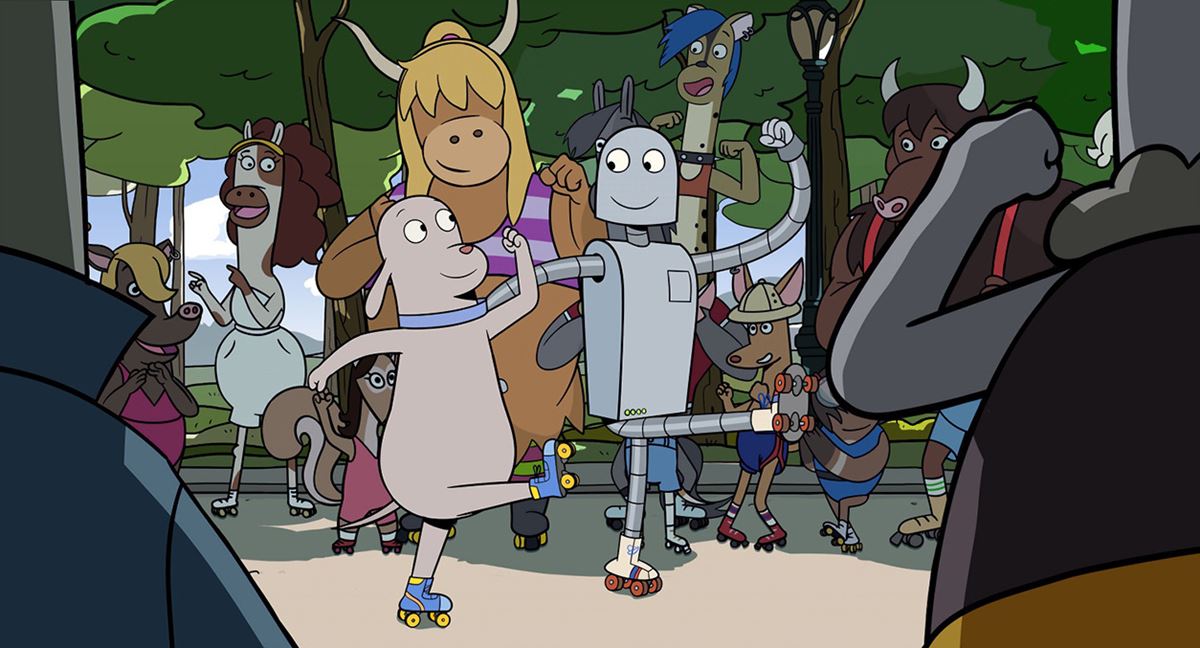

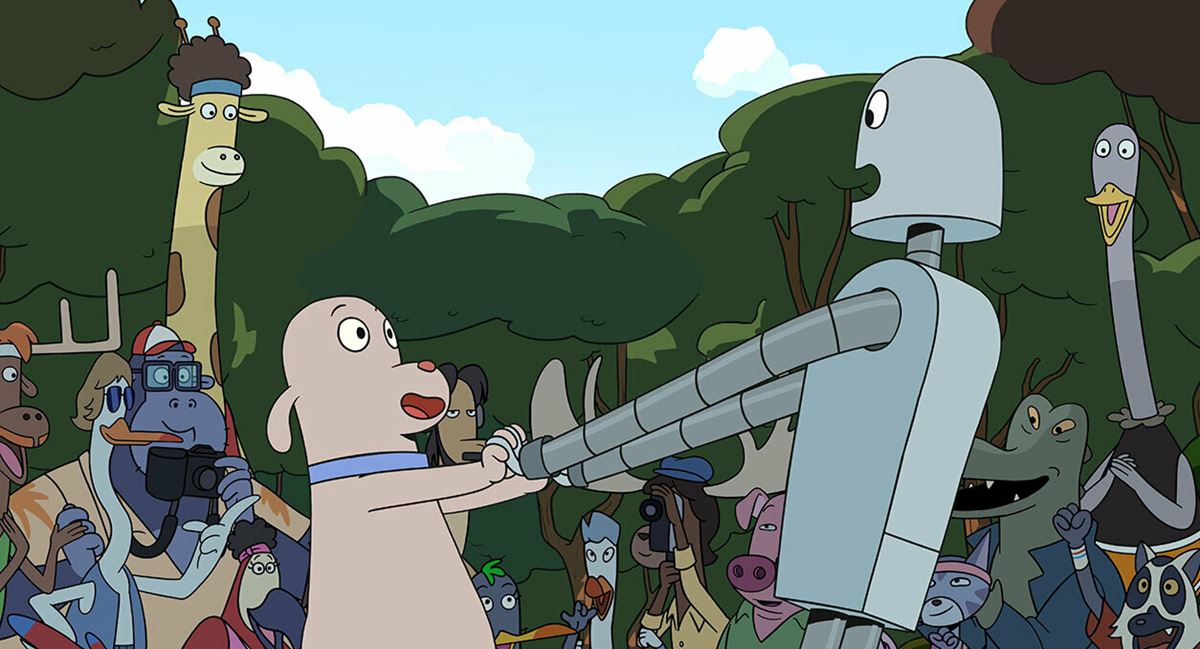

そこからは、実になごむ「ふたり」の物語だ。セントラル・パーク、エンパイアステートビル、クイーンズボロ橋……ドッグは有頂天でニューヨーク中の名所をロボットに案内し、遊び回り、幸せな日々が続く。

ところが、ある事件で、ふたりは離ればなれになってしまうのだ。お互いがお互いのことを想い、再会できることを夢にみる。それが「タイトル」に込められている。ふたりの夢は叶うのだろうか……。

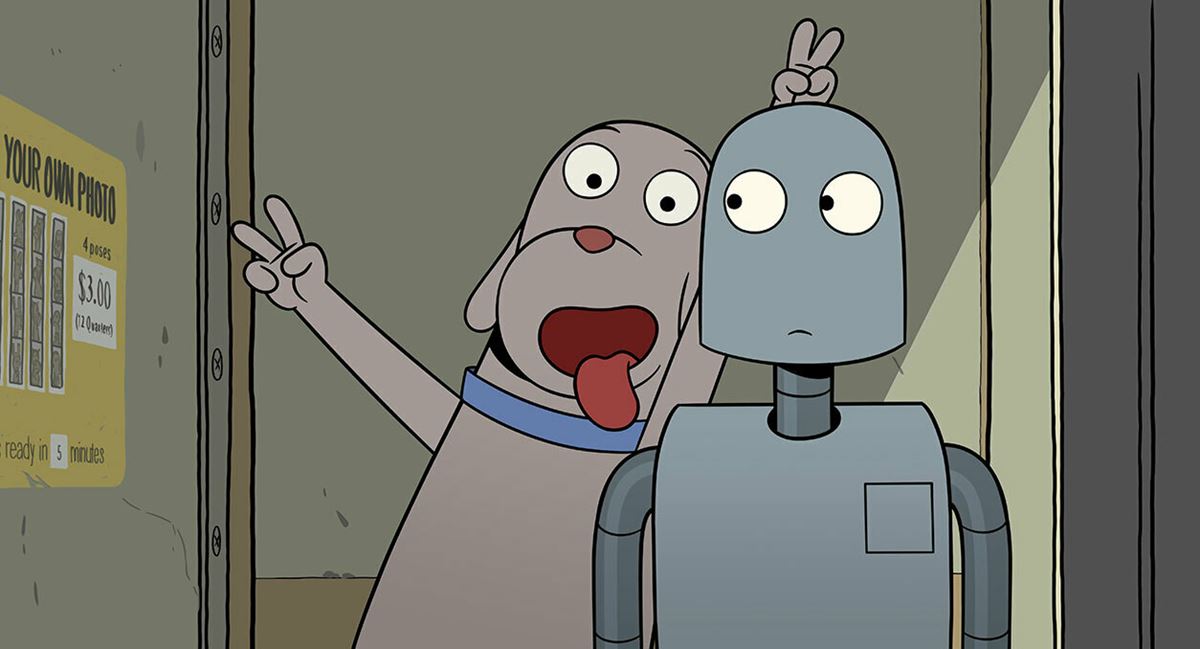

この映画、どうしてここまで心惹かれるのかを考えると、その最大の要因は、絵とその表現の“温もり”なのではないかな、と思う。映るもののほとんどが丸みを帯びていて、特に各キャラクターのまんまるな目とかわいい口もとのカーブが、悲喜こもごも、さまざまな感情を表現する。

セリフもなくて、ことばの代わりに音楽や街の生活音が驚くほど効果的に流れる。しかもリズムカルに。特に最高なのは、アース・ウィンド・アンド・ファイアーの『セプテンバー』が奏でられるシーン。人生は、どうにもできないときだってある……と歌ってくれているようだ。

「ドッグは、ぼく自身です」とパブロ・ベルヘル監督は語る。この映画の原作であるサラ・バロンのグラフィックノベルを読み、ニューヨークで暮らした1980年代の自分に思いを馳せたそうだ。それを表現するのは、無限の可能性を秘めるアニメしかないと、ベルギーのアニメーション作家ブノワ・フルーモンらと5年間かけて映画化した。

かもしだす時代の雰囲気、そして、相手を思いやるがゆえに、なんともせつない物語の展開。監督のみならず、ドッグやロボットのことを「私自身だ」と感じる人や、この映画を一生大切にしたくなる人が続出しそうな、そんな逸品です。

文=坂口英明(ぴあ編集部)

【ぴあ水先案内から】

恩田泰子さん(読賣新聞 映画記者)

「……再会を待つロボットが見る「夢」の光景の豊かさと言ったら……」

高松啓二さん(イラストレーター)

「……これから「セプテンバー」聞くとダンスシーン思い出しちゃうな。」

(C)2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL