宇野維正の「映画のことは監督に訊け」に『シビル・ウォー アメリカ最後の日』アレックス・ガーランド監督が登場/撮影/湯浅 亨

アレックス・ガーランドが『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で警鐘を鳴らす”現実の危機”とA24で映画を作る理由【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

10月4日(金) 21:30

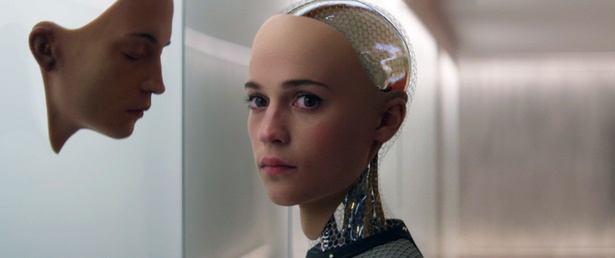

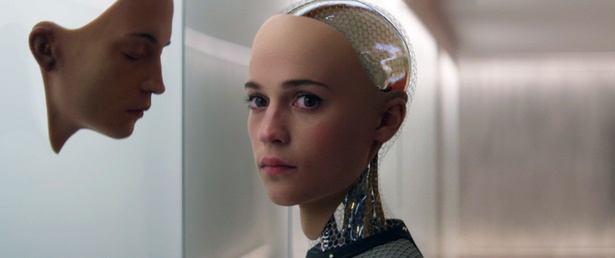

1996年、26歳の時に自身の東南アジアでのバックパッカー体験を元に綴った「ザ・ビーチ」で小説家としてデビューすると、たちまち世界的ベストセラーに。2002年、その「ザ・ビーチ」映画化の際に監督を務めたダニー・ボイルのSFホラー作品『28日後...』の脚本を単独で手掛けて映画界に進出、一躍人気脚本家に。2015年、自身の脚本が映像化される際にずっと抱えてきたという「なにか重要なものが失われている」という課題を解決するために『エクス・マキナ』で監督業に進出。以来、映画監督として、テレビシリーズのショーランナーとして、重要作を連続して世に送り出してきたアレックス・ガーランド。

【写真を見る】監督業は引退?発言の真意にも真摯に答えてくれたアレックス・ガーランド。固く握手!

そのように90年代、00年代、10年代とそれぞれの時代に合わせて「職業」を変えながら、周囲からの要求や自身の必要に駆られて輝かしいキャリアを歩んできたガーランドは、しかし小説家としても、脚本家としても、映画監督としても、いつもどこか居心地が悪そうだった。実際、彼は2022年のニューヨーク・タイムズでのインタビューで映画監督としての引退を表明していて、その真相についても今回のインタビューで語ってくれている。

小説家時代から長年彼の仕事を追ってきた自分としては、自作の拡大再生産やノスタルジーに逃げ込まず、常に現代と近い未来を見据えたその「居心地の悪さ」こそが彼の作品に魅了されてきた最大の理由だ。特に『エクス・マキナ』以降の監督作、『アナイアレイション -全滅領域-』(18)、『MEN 同じ顔の男たち』(22)、テレビシリーズ「DEVS/デヴス」はそれなりに評価されてはきたものの、それでも同時代の多くの観客から見過ごされ、また批評家からも過小評価されてきた作品群であるとさえ思っている。その原因の一つには、作品においても、インタビューにおいても、周囲を煙に巻くようなガーランド自身の性質にあるわけだが。

最新作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(公開中)は、そのタイムリーかつ挑発的な題材やA24のプロモーションの巧さもあって、ガーランドの監督作としては過去最大のヒットを記録したわけだが、観客の解釈や考察をすり抜けて、その「飲み込みにくさ」を「飲み込みにくさ」のまま提示したような問題作でもある。本作でガーランドが投げかけたものは、目前に控えたアメリカの大統領選の結果を超えたところで、この先何年にもわたって観客を揺さぶり続けることだろう。

■「少なくとも私が生まれてから、こんなに大きな危機と隣り合わせの時代はありませんでした」(ガーランド)

――北米を含む多くの国で4月に公開された『シビル・ウォー アメリカ最後の日』ですが、日本ではその半年後の10月の公開となりました。この半年間にも現実世界では様々な出来事が起こってますが、その時間は本作にどのような作用をもたらしたと考えてますか?より真実性が増した?あるいはよりフィクション性が増した?

ガーランド「正直なところ、この半年間に起こった変化は、まあ、ポジティブなものの一つだと思います。例えば、カマラ・ハリスは良い変化だと思います。なぜなら、私はドナルド・トランプが選挙で負けてほしいと思っていて、カマラのほうが彼に勝つ可能性が高いと感じているからです。それは私の視点では良いことです。7月に起こったトランプ前大統領銃撃事件も、一種の狂気の一部であり、それは彼が2016年の選挙で勝って大統領になって以来、ずっと続いているものの一環だと思います。これはただの延長線上に過ぎません。今年7月の狙撃事件は2021年1月6日の連邦議会襲撃事件にも少し似ているし、あの1月6日の出来事はかつて彼が『コロナウイルスの治療には消毒剤を注射すべきだ』と言ったことにも似ています。だから、どこに戻ってもいいんですが、それは大きな変化ではなく、この映画を作った理由が続いているだけです」

――でも、もしあの狙撃事件で本当にトランプが亡くなっていたら、本当の”シビル・ウォー”が始まってもおかしくなかったですよね?

ガーランド「そうですね、それが起こっていたら物事は確実に変わっていたでしょう。本当の内戦が始まっていたかもしれない。それは誰にもわかりません。ただ、伝えておくべきこととして、この映画はアメリカが舞台で、アメリカが背景になっているとはいえ、私の国を舞台にすることもできたし、ヨーロッパの国々や中東、アジア、南米の国々でも同じような状況が考えられます。政治の過激主義や狂気のようなものは、アメリカに特有のものではありません。日本ではどうかわかりませんが、願わくば日本は他の国々よりも賢明であってほしいと思います。正直なところ、自分から見ると日本はしばしばそうであるように感じます」

――そうだといいんですが(苦笑)。

ガーランド「私の国では、トランプに非常によく似た首相がいました。嘘をついたり、情報操作をしたり、いじめたりする能力が似ていて、性格も同じようなタイプでした」

――この映画はアメリカを舞台にしていて、あなたはイギリス人で、私は日本人。つまり、母国が同盟国の関係にあります。それ以外の国、つまりBRICS諸国であったり、グローバルサウスと呼ばれるようになった国々でも、同じような状況にあると考えてますか?

ガーランド「そうですね、アメリカと同様に、それらの国々も国内外で自国の立場を強化し、権力闘争を繰り広げています。自国民に対する権力を確立しつつ、世界における自国の位置付けも競っているわけです。個人的に、ロシアは中国のようなアメリカとの競争関係には既にないと考えてます。中国とアメリカが直接的な競争関係にあり、インドもそこに参加しています。しかし、それ以外の国は同じレベルでの競争には参加していないのではないのでしょうか。アメリカ、中国、インドの3つの国は、非常に大きな経済規模を持ち、莫大な人口、そして国内の豊富な資源を抱えています。これらの要素を持つ国は他にあまりありません。この3か国が世界の中で自分たちのアイデンティティを模索しているように見えます。つまり、自国民に対してどう定義されるべきか、そして他国に対してどのように見られるべきかを考えています。しかし、現在の状況では、これらの国々は自分たちがなんであるかを本当には理解していないように思います。それは、あまりにも急速に物事が変わっているからです」

――それは地政学的な話ですか?

ガーランド「いや、それは必ずしも地政学的なものではなく、技術革新や気候変動とも大きく関係してます。各国の政府はこれらの問題を完全にコントロールできるわけではないので、それに対応するために苦労しています。つまり、彼らはマーベルのスーパーヒーローのように世界を支配している存在ではない、と私は考えています。権力を持ってはいるものの、すべてを支配するような存在とは違う、という感じです。ただ一つ言えるのは、この状況がとても危険だということです。そして、私がこの映画を作った理由は、その危険が現実に迫っていると思っているからです。私たちはその危険が現実であることを忘れてしまっているように思います。私たちは戦争を、他の見知らぬ国にアウトソーシングしたと信じてしまっている。他の国で起こることであって、私たちの問題ではないと。そんなのはデタラメです。内戦の危険は実際にはグローバルな問題であり、アメリカだけの問題ではありません。それは世界的な危機であり、現実の危機です。少なくとも私が生まれてから、こんなに大きな危機と隣り合わせの時代はありませんでした」

――実は私はあなたと同じ1970年生まれなのですが――。

ガーランド「おお!私より若く見えますね(笑)」

――(苦笑)。

ガーランド「そう、私たちは1970年に生まれました。それは第二次世界大戦の終結から25年後です。だから、私たちはファシズムが現実であった時代の余韻の中で生きてきましたし、ファシストが選挙で選ばれることがあることも知ってます。実際、あの時代のヨーロッパでは、ファシストは自国民に選挙で選ばれたわけです。アメリカの大統領がファシスト的な傾向を持っている時、それがどれほど危険であるかを、私たちの世代はぎりぎり理解することができます。だからこそ、私はこの映画を作ったのです」

――小説家時代からのあなたの特徴の一つは、一部の別の原作のある脚本作品を除いて、ほぼすべてが現代劇か、現代社会と強く呼応した近未来劇であることです。

ガーランド「そうですね、私は現代に生きていて、常に近い未来のことを見据えてます。なぜなら、まさにこれから起こることが大事だからです。でも、映画監督の話はひとまず置いておいて、一般の人も多くはそうだと思うんですね。私が人々を観察していて気づいたことの一つは、みんな将来の問題を予測したり分析したりすることは得意だということです。例えば、私たちは『このままだとこうなる』と言いますよね。『注意しないとこうなるぞ』みたいな。私たちは日常的にそういう予測をしていて、しばしばそれは非常に正確です。にもかかわらず、実際にそれに対処するのはとても苦手なのです。問題を説明するだけで、まるでそれを解決したかのように感じてしまう。でも、それは大きな間違いです。私にとってストーリーは、物語るためだけでなく、実際に行動を促すためのものなんです。人々をなにか行動に駆り立てたり、別の見方をさせるために、場合によっては恐怖を与えようとしているんです。それによって対話を起こしたいから、映画を作っているところがあります」

――この対話もその一つですね。

ガーランド「そうです。でも、皮肉なことに、私は未来を見据えていますが、自分の映画制作の手法は1970年代のものだと思います。私の編集スタイルは現代の映画よりもかなりゆったりしたものです。新しい編集者と仕事を始めて3日ほど経った頃に彼がこう言いました。『なるほど。あなたのカットは通常の映画の1/3のペースですね』と。彼が言っていたのは現代の映画のことです。現代の映画は時々非常に速い編集をしますが、私は一つのショットをじっくり見せるのが好きなんです。つまり、1970年代の映画制作者のようですが、同時に未来も見据えているということです」

■「イギリス人であることは、本作にどのように寄与していると考えてますか?」(宇野)

――近年、多くの映画監督は自分が子ども時代を過ごした過去を時代設定に選ぶ傾向があるので、あなたのような映画監督は貴重ですよ。

ガーランド「映画監督には2種類いると思います。実際にはもっと多くの種類がいると思いますが、この点においては2種類です。最初のタイプは、彼らが10代の頃に好きだった映画について映画を作る人たちです。多くの監督が、現代の監督ではあるけれど、例えばスティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』や『ジョーズ』や、彼が製作した『グーニーズ』などについての映画を作ってます。きっと私の子どもたちの世代では、マーベル映画についての映画を作る監督がたくさん出てくるでしょう。それが一つ目のタイプ。つまり“映画についての映画”を作る監督です。クエンティン・タランティーノはその最も典型的な例で、彼は本当に映画についての映画しか作っていない」

――そうですね(笑)。

ガーランド「そしてもう一つのタイプは、自分の人生や経験について映画を作る監督です。私はその二つ目のタイプに属します。映画は大好きですが、映画についての映画を作りたいとは思っていません。実際、そうならないように心がけていて、自分が好きだった映画をコピーしているのに気づくと、とてもイライラします。多くの場合、それをしているときには気づいていませんが、例えば先日、リチャード・フライシャー監督の『ソイレント・グリーン』を観直していて、『ああ、俺はあのシーンを「ソイレント・グリーン」から取っていたんだ』と気づいて、自分がそれを無意識にやっていたことにすごく腹が立ちました」

――(笑)。

ガーランド「でも、別に映画についての映画を作る監督を批判したいわけではないんです。イギリスにも、私の友人のエドガー・ライトのような監督もいますが、彼がそれをやりたいなら、それをやればいいんです。私はただそれをしたくないというだけです」

――『シビル・ウォー』は現代のアメリカ合衆国の社会や政治に対する非常にダイレクトな批評となってますが、それを可能にしたのはあなたがアメリカ人ではないから、つまり党派性にからめとられない立場だからだと思いました。外国人であること、あるいはより限定的にイギリス人であることは、本作にどのように寄与していると考えてますか?

ガーランド「わかりません。私の予想では、もっと問題になるだろうと思っていました。実際に怒っている人もいます」

――でも、実際にあなたは民主党からも共和党からも距離を置くことはできますよね。

ガーランド「いや、そういうことではありません。私がイギリス人であることで有利だったとしたら、それは映画を公開する上で有利だったというよりは、映画の構想を練る上で有利だったかもしれないということだけです。例えば、『シビル・ウォー』には若い女性が人混みの中に走り込んで、アメリカ国旗を掲げて自爆テロをして、多くの人々を吹き飛ばしてしまうというシーンがあります。そのシーンを撮影していた時、スタントの女性は椅子に座って、その傍にアメリカ国旗を置いてました。彼女はそれを持って走り出す予定だったわけですが、同じくスタントチームの一員である彼女の父親が彼女のそばを通り過ぎた時、彼は『エイミー(娘の名前)、なにしてるんだ?アメリカの国旗を地面に置きっぱなしにするなんてダメだ。すぐに拾ってちゃんと置きなさい』と言ったんです。これは、アメリカ人が国旗をどのように捉えているかを示す良い例です。私の国では、もし国旗を地面に置いても、誰も気にしないし、それが侮辱だとか心配することすら思い浮かばないでしょう。きっと、旗が地面に置かれることを心配しているような人には、この映画を作るのは非常に難しいと思います。私の言っていることがわかりますか?」

――なるほど、よくわかりました。昨年、『オッペンハイマー』が北米で公開された時、日本でも一部の人たちが作品を観る前の段階から作品に強い反感を覚えていて、そういう人たちへの配慮もあって、公開がすごく遅れました。その時、自分としては「でも、そもそもクリストファー・ノーランはイギリス人なんだけどな」なんてことも思ったりして。

ガーランド「そうですね、そのポイントは理解できます。部外者として物語を語るほうが簡単だというのは、確かにその通りです。でも、作家というのは常にある意味で部外者なんです。自分の国や家族の中でさえも、作家であることの本質は部外者であることだと思います。でも、日本の観客が抱いた懸念や疑念は理解できるし、それはある意味で正しいと思います。実は昨年の夏、『オッペンハイマー』が世界公開される直前に家族と一緒に日本に滞在していました」

――滞在の目的は?

ガーランド「ただの休暇です。17歳と20歳の子どもたちも連れてきました。広島に行って、子どもたちと広島平和記念資料館にも行きました。資料館ではとても大きなショックを受けて、あまり長く滞在できませんでした。私はもう年を取りすぎたのだと思います。あまりにも多くの恐ろしいことを見てきて、これ以上恐怖を目にする必要はないんだと自分に言い聞かせました。とても心が乱されて、実際に泣きそうになってしまった。子どもたちに泣いている姿を見せたくなかったので、資料館から先に出てしまったんです。『オッペンハイマー』を観た時も、個人的に非常に複雑な気持ちになりました。原爆の影響を正確に描写していなかったことについて、まだ自分の中で納得できていません。あの作品でのクリストファー・ノーランの決定が正しいのかどうか、自分には確信が持てません」

■「あなたの映画を観ると、いつもすごく混乱させられるというか(笑)」(宇野)

――『シビル・ウォー』で自分がとても気になったのは、ケイリー・スピーニー演じるジェシーのキャラクターです。彼女は若さゆえの未熟さをはみ出し、時に不愉快とも言える行動をしてみせます。あのキャラクターには、あなたの若い世代に対する批判的な視点がかなり反映されているように思うのですが、それは気のせいでしょうか?

ガーランド「いや、あれは批判ではありません。私にとっては、ジェシーのほうが、リー(キルステン・ダンスト)より良い写真家です」

――本当ですか?

ガーランド「『シビル・ウォー』のテーマの一つは、年長者が自分よりも若い人が優れていることに気づくことであり、それが彼らにどんな感情を抱かせるかという話でもあります。この作品で描いているのは、年配のジャーナリストたちが崩壊していく様子です。彼らの中では内面的な内戦のようなものが起こっていて、それによって徐々に蝕まれていくんです。そして、若くて野心的なジャーナリストが、ある意味でその年配のジャーナリストを打ち負かします。だから、私はそれを批判とは見ていません。実際、それは必要なことですし、ダーウィンの進化論のように、人生の一つの流れです」

――そうですか。それはすごくショックです(笑)。僕は彼女を見ていてすごくイライラして、「これは自分が50代の男性だからなのか」と思って不安になって、作品を観た人たちに「あのジェシーっていうキャラクター、ムカつくよね?」という確認を必死にして回ったんですよ。

ガーランド「ははは(爆笑)!いや、確かに一部の人は怒っていました。けれど、私は彼女に共感しています。彼女は若くて、もちろん失敗もしますが、それは普通のことです。若い人がすることなんだから、それでいいんです。でも、彼女には一種の生命力のようなものがあります。ジェシーが登場する最初のシーンは、まるで弓に矢をつがえて放った瞬間のように撮りました。彼女はとても勇敢です。私は彼女の幸運を祈りますよ」

――前作『MEN 同じ顔の男たち』を観た時も、事前にトキシック・マスキュリニティをテーマにしていると聞いていたのですが、僕にはとてもそういう作品には思えなくて。あなたの映画を観ると、いつもすごく混乱させられるというか(笑)。

ガーランド「私自身もそうですよ(笑)」

――実際に作品の中で言っていることや描いていることと、あなたの本音が違うんじゃないかとも思ってしまうんですよ。

ガーランド「そうですね、そういうことはよくあります。でも、私が思っているのは、人生は基本的に複雑だということです。私たちはすべてを簡単な言葉にまとめようとします。例えば『誰かを殺すのは良くない』というようなシンプルな表現は簡単です。でも、ほとんどの場合、そう言い切るのは実際にとても難しいことなんです。年を重ねるごとに、人を批判するのがますます難しくなってきます。だから、時々、自分が映画でやっていることが、ある意味では現代の映画とは対極にあると感じることがあります。多くの現代の映画では、最初に謎が設定されますが、私の作品はそうではありません。そして映画の終わりには、その謎についてすべてが明らかになる。まるで映画の使命は、すべての疑問に答えることだと思っているかのようです。でも、私はそれに興味がありません。

もしかしたら偉そうに聞こえるかもしれませんが、私はただ一つのテーマについて瞑想しているような感じなんです。あるテーマについて考えているだけで、実際にはよく分かっていないんです。そして、そのことが映画にも反映されていると思います。でも、それは答えではなく、ただの表明に過ぎません。『MEN』に関して言えば、多くの人が『これは有害な男らしさについての映画だ』と話していて、確かにそういう部分もあるわけですが、基本時にあれはホラー映画なんです。ジャンル映画としてのホラー映画です。ホラー映画を特徴づけるものはなんでしょう?ゾンビ、吸血鬼、ドラキュラ、宇宙からのエイリアン、そういったものがホラー映画には登場しますよね。それらは現実ではなく、投影された恐怖です。…しかし、もう黙ったほうがいいですね。というのも、私はこれらのことについてあえて話さないようにしているからです」

――(笑)。

ガーランド「私はただ映画自体に語らせたいんです。でも、あなたが言うように、私の映画が混乱させられるものであるのは確かです。そこは同意します」

■「映画における監督の作家主義というのは、マーケティングの要請でもあるということ」(ガーランド)

――最後に2つ、具体的な質問をさせてください。2年前、あなたは「The New York Times」でのインタビューでもう映画監督をやらないかもとおっしゃっていて、今年の「The Guardian」のインタビューでもそれを否定しませんでした。ところが、それと同時に新作の情報も入ってきて、そこでも混乱させられているんですが(笑)。

ガーランド「いま準備中の映画は3作品あるのですが、いずれも自分は単独では監督をしてません。そのうちの2作品は『28日後...』の続編で、1本は『28 Years Later』、もう1本は『28 Years Later Part II: The Bone Temple』で、いずれも私はダニー・ボイルと一緒に脚本を手掛けただけです。『28 Years Later』はダニー・ボイルが監督していて、もう撮影も終了してます。『28 Years Later Part II: The Bone Temple』も今年10月には撮影が終了する予定で、ニア・ダコスタが監督を務めています。それともう一本、『Warfare』という低予算の戦争映画を作りました。A24が関わっていて、私も共同監督をしていますが、実際には別の監督がいます。彼はレイ・メンドーサという名前で、アメリカの特殊部隊であるネイビーシールズの兵士です。その映画では、レイが俳優たちと話していて、私は俳優たちとは話しませんでした。私がやったのはカメラの操作だけで、だから実際には監督とは言えないんです」

――なるほど。じゃあ、もう映画監督をしないというのは本当なんですね?

ガーランド「『絶対にない』とは言いませんが、いまのところ予定はなく、いまはやりたいとも思っていません」

――最後の質問です。『MEN』、『シビル・ウォー』、そしていま話題に上がった『Warfare』と、A24との仕事が続いてますよね。あなたが考えるA24のいい点と、これは敢えて訊きたいのですが悪い点を教えてください。というのも、あなたの作品はどれも2時間以内ですし(笑)、それには当てはまらないと考えているのですが、一部のA24作品において自分はプロデューサーの力が弱すぎるように感じていて。監督の自由はもちろん大事なことだと思いますが、その自由はどこまで尊重されるべきなのかということをふと考えてしまうんです。

ガーランド「あなたがした質問は、とても大きな質問です。すべてを正直に答えるには、映画界においてこれまでスタジオシステムが実際にどのように機能してきたのか、そして私たち映画人がそれをどう見せかけてきたのかについて詳しく話さないといけません」

――最後にすみません(苦笑)。

ガーランド「いや、構いませんよ。私は25年間映画業界で働いてきたので、映画を作る上でのいくつかのリスクや、ある種の過剰さについてとてもよく知っています。それでもなお、A24と仕事をする長所は、あなたが言うような監督の“自由”にあると考えてます。一つ言えるのは、映画における監督の作家主義というのは、マーケティングの要請でもあるということです。フランスの映画評論家たちが作家理論(auteur theory)を発明してから、それが映画を売る手法の一つになりました。例えば『リドリー・スコット監督の映画』といった形で、スタジオが監督の名前を俳優の名前のように映画を売り込む手段として使うようになりました。映画を売るためには、監督の地位が必要だったんです。しかし、現実には、多くの場合、監督の権力というもののは、監督が持っているふりをしているよりもはるかに小さいものでした。舞台裏では、スタジオが映画をコントロールしていて、監督が映画から外されたり、編集に参加できなくなることも頻繁にありました。実際、私が関わった映画の中にも、監督が編集から締め出されたものもあります。だから、いま私が話していることは伝聞ではなく、自分の目で直接見てきたことなんです」

――はい。

ガーランド「私はそれが良いとか悪いとかを言うつもりはありません。ただ、映画にとって監督の存在は単にマーケティングに利用されてきて、実際のところそれはただのデタラメだということです。一方で、少なくともA24は言葉通りにお金を使ってくれます。A24はなにかを装っていませんが、大手スタジオはしばしばなにかを装っています。A24はリスクを取ることに同意していて、他のスタジオが装っていることを現実にやっているんです。例えば、『シビル・ウォー』のような映画でも、彼らは脚本を読んで、『いいね、資金を提供しよう』と言ってくれる。会話はそれですべて終わり。あとは私がそれを台無しにするか、良い仕事をするか、そのどちらかです。だから、私はA24と仕事をすることを選びます。あなたの言いたいことは理解できますが、私の返答としては、A24は正直だということです」

取材・文/宇野維正

【関連記事】

・ 『ぼくのお日さま』奥山大史監督の類まれなバランス感覚に宿る、“生まれたて”の表現【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

・ 観客の度肝を抜く濱口竜介監督『悪は存在しない』。映像とせめぎあう言葉の精度と響き、その圧倒的おもしろさ【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

・ 正解でも不正解でもない“アクション”の連鎖が物語を動かす。三宅唱監督『夜明けのすべて』を貫く映画の原理【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

・ 幸福の“ゼロサム”を描く新奇なホラー映画『みなに幸あれ』。その“バッドエンド”が意味するものとは?【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

【写真を見る】監督業は引退?発言の真意にも真摯に答えてくれたアレックス・ガーランド。固く握手!

そのように90年代、00年代、10年代とそれぞれの時代に合わせて「職業」を変えながら、周囲からの要求や自身の必要に駆られて輝かしいキャリアを歩んできたガーランドは、しかし小説家としても、脚本家としても、映画監督としても、いつもどこか居心地が悪そうだった。実際、彼は2022年のニューヨーク・タイムズでのインタビューで映画監督としての引退を表明していて、その真相についても今回のインタビューで語ってくれている。

小説家時代から長年彼の仕事を追ってきた自分としては、自作の拡大再生産やノスタルジーに逃げ込まず、常に現代と近い未来を見据えたその「居心地の悪さ」こそが彼の作品に魅了されてきた最大の理由だ。特に『エクス・マキナ』以降の監督作、『アナイアレイション -全滅領域-』(18)、『MEN 同じ顔の男たち』(22)、テレビシリーズ「DEVS/デヴス」はそれなりに評価されてはきたものの、それでも同時代の多くの観客から見過ごされ、また批評家からも過小評価されてきた作品群であるとさえ思っている。その原因の一つには、作品においても、インタビューにおいても、周囲を煙に巻くようなガーランド自身の性質にあるわけだが。

最新作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(公開中)は、そのタイムリーかつ挑発的な題材やA24のプロモーションの巧さもあって、ガーランドの監督作としては過去最大のヒットを記録したわけだが、観客の解釈や考察をすり抜けて、その「飲み込みにくさ」を「飲み込みにくさ」のまま提示したような問題作でもある。本作でガーランドが投げかけたものは、目前に控えたアメリカの大統領選の結果を超えたところで、この先何年にもわたって観客を揺さぶり続けることだろう。

■「少なくとも私が生まれてから、こんなに大きな危機と隣り合わせの時代はありませんでした」(ガーランド)

――北米を含む多くの国で4月に公開された『シビル・ウォー アメリカ最後の日』ですが、日本ではその半年後の10月の公開となりました。この半年間にも現実世界では様々な出来事が起こってますが、その時間は本作にどのような作用をもたらしたと考えてますか?より真実性が増した?あるいはよりフィクション性が増した?

ガーランド「正直なところ、この半年間に起こった変化は、まあ、ポジティブなものの一つだと思います。例えば、カマラ・ハリスは良い変化だと思います。なぜなら、私はドナルド・トランプが選挙で負けてほしいと思っていて、カマラのほうが彼に勝つ可能性が高いと感じているからです。それは私の視点では良いことです。7月に起こったトランプ前大統領銃撃事件も、一種の狂気の一部であり、それは彼が2016年の選挙で勝って大統領になって以来、ずっと続いているものの一環だと思います。これはただの延長線上に過ぎません。今年7月の狙撃事件は2021年1月6日の連邦議会襲撃事件にも少し似ているし、あの1月6日の出来事はかつて彼が『コロナウイルスの治療には消毒剤を注射すべきだ』と言ったことにも似ています。だから、どこに戻ってもいいんですが、それは大きな変化ではなく、この映画を作った理由が続いているだけです」

――でも、もしあの狙撃事件で本当にトランプが亡くなっていたら、本当の”シビル・ウォー”が始まってもおかしくなかったですよね?

ガーランド「そうですね、それが起こっていたら物事は確実に変わっていたでしょう。本当の内戦が始まっていたかもしれない。それは誰にもわかりません。ただ、伝えておくべきこととして、この映画はアメリカが舞台で、アメリカが背景になっているとはいえ、私の国を舞台にすることもできたし、ヨーロッパの国々や中東、アジア、南米の国々でも同じような状況が考えられます。政治の過激主義や狂気のようなものは、アメリカに特有のものではありません。日本ではどうかわかりませんが、願わくば日本は他の国々よりも賢明であってほしいと思います。正直なところ、自分から見ると日本はしばしばそうであるように感じます」

――そうだといいんですが(苦笑)。

ガーランド「私の国では、トランプに非常によく似た首相がいました。嘘をついたり、情報操作をしたり、いじめたりする能力が似ていて、性格も同じようなタイプでした」

――この映画はアメリカを舞台にしていて、あなたはイギリス人で、私は日本人。つまり、母国が同盟国の関係にあります。それ以外の国、つまりBRICS諸国であったり、グローバルサウスと呼ばれるようになった国々でも、同じような状況にあると考えてますか?

ガーランド「そうですね、アメリカと同様に、それらの国々も国内外で自国の立場を強化し、権力闘争を繰り広げています。自国民に対する権力を確立しつつ、世界における自国の位置付けも競っているわけです。個人的に、ロシアは中国のようなアメリカとの競争関係には既にないと考えてます。中国とアメリカが直接的な競争関係にあり、インドもそこに参加しています。しかし、それ以外の国は同じレベルでの競争には参加していないのではないのでしょうか。アメリカ、中国、インドの3つの国は、非常に大きな経済規模を持ち、莫大な人口、そして国内の豊富な資源を抱えています。これらの要素を持つ国は他にあまりありません。この3か国が世界の中で自分たちのアイデンティティを模索しているように見えます。つまり、自国民に対してどう定義されるべきか、そして他国に対してどのように見られるべきかを考えています。しかし、現在の状況では、これらの国々は自分たちがなんであるかを本当には理解していないように思います。それは、あまりにも急速に物事が変わっているからです」

――それは地政学的な話ですか?

ガーランド「いや、それは必ずしも地政学的なものではなく、技術革新や気候変動とも大きく関係してます。各国の政府はこれらの問題を完全にコントロールできるわけではないので、それに対応するために苦労しています。つまり、彼らはマーベルのスーパーヒーローのように世界を支配している存在ではない、と私は考えています。権力を持ってはいるものの、すべてを支配するような存在とは違う、という感じです。ただ一つ言えるのは、この状況がとても危険だということです。そして、私がこの映画を作った理由は、その危険が現実に迫っていると思っているからです。私たちはその危険が現実であることを忘れてしまっているように思います。私たちは戦争を、他の見知らぬ国にアウトソーシングしたと信じてしまっている。他の国で起こることであって、私たちの問題ではないと。そんなのはデタラメです。内戦の危険は実際にはグローバルな問題であり、アメリカだけの問題ではありません。それは世界的な危機であり、現実の危機です。少なくとも私が生まれてから、こんなに大きな危機と隣り合わせの時代はありませんでした」

――実は私はあなたと同じ1970年生まれなのですが――。

ガーランド「おお!私より若く見えますね(笑)」

――(苦笑)。

ガーランド「そう、私たちは1970年に生まれました。それは第二次世界大戦の終結から25年後です。だから、私たちはファシズムが現実であった時代の余韻の中で生きてきましたし、ファシストが選挙で選ばれることがあることも知ってます。実際、あの時代のヨーロッパでは、ファシストは自国民に選挙で選ばれたわけです。アメリカの大統領がファシスト的な傾向を持っている時、それがどれほど危険であるかを、私たちの世代はぎりぎり理解することができます。だからこそ、私はこの映画を作ったのです」

――小説家時代からのあなたの特徴の一つは、一部の別の原作のある脚本作品を除いて、ほぼすべてが現代劇か、現代社会と強く呼応した近未来劇であることです。

ガーランド「そうですね、私は現代に生きていて、常に近い未来のことを見据えてます。なぜなら、まさにこれから起こることが大事だからです。でも、映画監督の話はひとまず置いておいて、一般の人も多くはそうだと思うんですね。私が人々を観察していて気づいたことの一つは、みんな将来の問題を予測したり分析したりすることは得意だということです。例えば、私たちは『このままだとこうなる』と言いますよね。『注意しないとこうなるぞ』みたいな。私たちは日常的にそういう予測をしていて、しばしばそれは非常に正確です。にもかかわらず、実際にそれに対処するのはとても苦手なのです。問題を説明するだけで、まるでそれを解決したかのように感じてしまう。でも、それは大きな間違いです。私にとってストーリーは、物語るためだけでなく、実際に行動を促すためのものなんです。人々をなにか行動に駆り立てたり、別の見方をさせるために、場合によっては恐怖を与えようとしているんです。それによって対話を起こしたいから、映画を作っているところがあります」

――この対話もその一つですね。

ガーランド「そうです。でも、皮肉なことに、私は未来を見据えていますが、自分の映画制作の手法は1970年代のものだと思います。私の編集スタイルは現代の映画よりもかなりゆったりしたものです。新しい編集者と仕事を始めて3日ほど経った頃に彼がこう言いました。『なるほど。あなたのカットは通常の映画の1/3のペースですね』と。彼が言っていたのは現代の映画のことです。現代の映画は時々非常に速い編集をしますが、私は一つのショットをじっくり見せるのが好きなんです。つまり、1970年代の映画制作者のようですが、同時に未来も見据えているということです」

■「イギリス人であることは、本作にどのように寄与していると考えてますか?」(宇野)

――近年、多くの映画監督は自分が子ども時代を過ごした過去を時代設定に選ぶ傾向があるので、あなたのような映画監督は貴重ですよ。

ガーランド「映画監督には2種類いると思います。実際にはもっと多くの種類がいると思いますが、この点においては2種類です。最初のタイプは、彼らが10代の頃に好きだった映画について映画を作る人たちです。多くの監督が、現代の監督ではあるけれど、例えばスティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』や『ジョーズ』や、彼が製作した『グーニーズ』などについての映画を作ってます。きっと私の子どもたちの世代では、マーベル映画についての映画を作る監督がたくさん出てくるでしょう。それが一つ目のタイプ。つまり“映画についての映画”を作る監督です。クエンティン・タランティーノはその最も典型的な例で、彼は本当に映画についての映画しか作っていない」

――そうですね(笑)。

ガーランド「そしてもう一つのタイプは、自分の人生や経験について映画を作る監督です。私はその二つ目のタイプに属します。映画は大好きですが、映画についての映画を作りたいとは思っていません。実際、そうならないように心がけていて、自分が好きだった映画をコピーしているのに気づくと、とてもイライラします。多くの場合、それをしているときには気づいていませんが、例えば先日、リチャード・フライシャー監督の『ソイレント・グリーン』を観直していて、『ああ、俺はあのシーンを「ソイレント・グリーン」から取っていたんだ』と気づいて、自分がそれを無意識にやっていたことにすごく腹が立ちました」

――(笑)。

ガーランド「でも、別に映画についての映画を作る監督を批判したいわけではないんです。イギリスにも、私の友人のエドガー・ライトのような監督もいますが、彼がそれをやりたいなら、それをやればいいんです。私はただそれをしたくないというだけです」

――『シビル・ウォー』は現代のアメリカ合衆国の社会や政治に対する非常にダイレクトな批評となってますが、それを可能にしたのはあなたがアメリカ人ではないから、つまり党派性にからめとられない立場だからだと思いました。外国人であること、あるいはより限定的にイギリス人であることは、本作にどのように寄与していると考えてますか?

ガーランド「わかりません。私の予想では、もっと問題になるだろうと思っていました。実際に怒っている人もいます」

――でも、実際にあなたは民主党からも共和党からも距離を置くことはできますよね。

ガーランド「いや、そういうことではありません。私がイギリス人であることで有利だったとしたら、それは映画を公開する上で有利だったというよりは、映画の構想を練る上で有利だったかもしれないということだけです。例えば、『シビル・ウォー』には若い女性が人混みの中に走り込んで、アメリカ国旗を掲げて自爆テロをして、多くの人々を吹き飛ばしてしまうというシーンがあります。そのシーンを撮影していた時、スタントの女性は椅子に座って、その傍にアメリカ国旗を置いてました。彼女はそれを持って走り出す予定だったわけですが、同じくスタントチームの一員である彼女の父親が彼女のそばを通り過ぎた時、彼は『エイミー(娘の名前)、なにしてるんだ?アメリカの国旗を地面に置きっぱなしにするなんてダメだ。すぐに拾ってちゃんと置きなさい』と言ったんです。これは、アメリカ人が国旗をどのように捉えているかを示す良い例です。私の国では、もし国旗を地面に置いても、誰も気にしないし、それが侮辱だとか心配することすら思い浮かばないでしょう。きっと、旗が地面に置かれることを心配しているような人には、この映画を作るのは非常に難しいと思います。私の言っていることがわかりますか?」

――なるほど、よくわかりました。昨年、『オッペンハイマー』が北米で公開された時、日本でも一部の人たちが作品を観る前の段階から作品に強い反感を覚えていて、そういう人たちへの配慮もあって、公開がすごく遅れました。その時、自分としては「でも、そもそもクリストファー・ノーランはイギリス人なんだけどな」なんてことも思ったりして。

ガーランド「そうですね、そのポイントは理解できます。部外者として物語を語るほうが簡単だというのは、確かにその通りです。でも、作家というのは常にある意味で部外者なんです。自分の国や家族の中でさえも、作家であることの本質は部外者であることだと思います。でも、日本の観客が抱いた懸念や疑念は理解できるし、それはある意味で正しいと思います。実は昨年の夏、『オッペンハイマー』が世界公開される直前に家族と一緒に日本に滞在していました」

――滞在の目的は?

ガーランド「ただの休暇です。17歳と20歳の子どもたちも連れてきました。広島に行って、子どもたちと広島平和記念資料館にも行きました。資料館ではとても大きなショックを受けて、あまり長く滞在できませんでした。私はもう年を取りすぎたのだと思います。あまりにも多くの恐ろしいことを見てきて、これ以上恐怖を目にする必要はないんだと自分に言い聞かせました。とても心が乱されて、実際に泣きそうになってしまった。子どもたちに泣いている姿を見せたくなかったので、資料館から先に出てしまったんです。『オッペンハイマー』を観た時も、個人的に非常に複雑な気持ちになりました。原爆の影響を正確に描写していなかったことについて、まだ自分の中で納得できていません。あの作品でのクリストファー・ノーランの決定が正しいのかどうか、自分には確信が持てません」

■「あなたの映画を観ると、いつもすごく混乱させられるというか(笑)」(宇野)

――『シビル・ウォー』で自分がとても気になったのは、ケイリー・スピーニー演じるジェシーのキャラクターです。彼女は若さゆえの未熟さをはみ出し、時に不愉快とも言える行動をしてみせます。あのキャラクターには、あなたの若い世代に対する批判的な視点がかなり反映されているように思うのですが、それは気のせいでしょうか?

ガーランド「いや、あれは批判ではありません。私にとっては、ジェシーのほうが、リー(キルステン・ダンスト)より良い写真家です」

――本当ですか?

ガーランド「『シビル・ウォー』のテーマの一つは、年長者が自分よりも若い人が優れていることに気づくことであり、それが彼らにどんな感情を抱かせるかという話でもあります。この作品で描いているのは、年配のジャーナリストたちが崩壊していく様子です。彼らの中では内面的な内戦のようなものが起こっていて、それによって徐々に蝕まれていくんです。そして、若くて野心的なジャーナリストが、ある意味でその年配のジャーナリストを打ち負かします。だから、私はそれを批判とは見ていません。実際、それは必要なことですし、ダーウィンの進化論のように、人生の一つの流れです」

――そうですか。それはすごくショックです(笑)。僕は彼女を見ていてすごくイライラして、「これは自分が50代の男性だからなのか」と思って不安になって、作品を観た人たちに「あのジェシーっていうキャラクター、ムカつくよね?」という確認を必死にして回ったんですよ。

ガーランド「ははは(爆笑)!いや、確かに一部の人は怒っていました。けれど、私は彼女に共感しています。彼女は若くて、もちろん失敗もしますが、それは普通のことです。若い人がすることなんだから、それでいいんです。でも、彼女には一種の生命力のようなものがあります。ジェシーが登場する最初のシーンは、まるで弓に矢をつがえて放った瞬間のように撮りました。彼女はとても勇敢です。私は彼女の幸運を祈りますよ」

――前作『MEN 同じ顔の男たち』を観た時も、事前にトキシック・マスキュリニティをテーマにしていると聞いていたのですが、僕にはとてもそういう作品には思えなくて。あなたの映画を観ると、いつもすごく混乱させられるというか(笑)。

ガーランド「私自身もそうですよ(笑)」

――実際に作品の中で言っていることや描いていることと、あなたの本音が違うんじゃないかとも思ってしまうんですよ。

ガーランド「そうですね、そういうことはよくあります。でも、私が思っているのは、人生は基本的に複雑だということです。私たちはすべてを簡単な言葉にまとめようとします。例えば『誰かを殺すのは良くない』というようなシンプルな表現は簡単です。でも、ほとんどの場合、そう言い切るのは実際にとても難しいことなんです。年を重ねるごとに、人を批判するのがますます難しくなってきます。だから、時々、自分が映画でやっていることが、ある意味では現代の映画とは対極にあると感じることがあります。多くの現代の映画では、最初に謎が設定されますが、私の作品はそうではありません。そして映画の終わりには、その謎についてすべてが明らかになる。まるで映画の使命は、すべての疑問に答えることだと思っているかのようです。でも、私はそれに興味がありません。

もしかしたら偉そうに聞こえるかもしれませんが、私はただ一つのテーマについて瞑想しているような感じなんです。あるテーマについて考えているだけで、実際にはよく分かっていないんです。そして、そのことが映画にも反映されていると思います。でも、それは答えではなく、ただの表明に過ぎません。『MEN』に関して言えば、多くの人が『これは有害な男らしさについての映画だ』と話していて、確かにそういう部分もあるわけですが、基本時にあれはホラー映画なんです。ジャンル映画としてのホラー映画です。ホラー映画を特徴づけるものはなんでしょう?ゾンビ、吸血鬼、ドラキュラ、宇宙からのエイリアン、そういったものがホラー映画には登場しますよね。それらは現実ではなく、投影された恐怖です。…しかし、もう黙ったほうがいいですね。というのも、私はこれらのことについてあえて話さないようにしているからです」

――(笑)。

ガーランド「私はただ映画自体に語らせたいんです。でも、あなたが言うように、私の映画が混乱させられるものであるのは確かです。そこは同意します」

■「映画における監督の作家主義というのは、マーケティングの要請でもあるということ」(ガーランド)

――最後に2つ、具体的な質問をさせてください。2年前、あなたは「The New York Times」でのインタビューでもう映画監督をやらないかもとおっしゃっていて、今年の「The Guardian」のインタビューでもそれを否定しませんでした。ところが、それと同時に新作の情報も入ってきて、そこでも混乱させられているんですが(笑)。

ガーランド「いま準備中の映画は3作品あるのですが、いずれも自分は単独では監督をしてません。そのうちの2作品は『28日後...』の続編で、1本は『28 Years Later』、もう1本は『28 Years Later Part II: The Bone Temple』で、いずれも私はダニー・ボイルと一緒に脚本を手掛けただけです。『28 Years Later』はダニー・ボイルが監督していて、もう撮影も終了してます。『28 Years Later Part II: The Bone Temple』も今年10月には撮影が終了する予定で、ニア・ダコスタが監督を務めています。それともう一本、『Warfare』という低予算の戦争映画を作りました。A24が関わっていて、私も共同監督をしていますが、実際には別の監督がいます。彼はレイ・メンドーサという名前で、アメリカの特殊部隊であるネイビーシールズの兵士です。その映画では、レイが俳優たちと話していて、私は俳優たちとは話しませんでした。私がやったのはカメラの操作だけで、だから実際には監督とは言えないんです」

――なるほど。じゃあ、もう映画監督をしないというのは本当なんですね?

ガーランド「『絶対にない』とは言いませんが、いまのところ予定はなく、いまはやりたいとも思っていません」

――最後の質問です。『MEN』、『シビル・ウォー』、そしていま話題に上がった『Warfare』と、A24との仕事が続いてますよね。あなたが考えるA24のいい点と、これは敢えて訊きたいのですが悪い点を教えてください。というのも、あなたの作品はどれも2時間以内ですし(笑)、それには当てはまらないと考えているのですが、一部のA24作品において自分はプロデューサーの力が弱すぎるように感じていて。監督の自由はもちろん大事なことだと思いますが、その自由はどこまで尊重されるべきなのかということをふと考えてしまうんです。

ガーランド「あなたがした質問は、とても大きな質問です。すべてを正直に答えるには、映画界においてこれまでスタジオシステムが実際にどのように機能してきたのか、そして私たち映画人がそれをどう見せかけてきたのかについて詳しく話さないといけません」

――最後にすみません(苦笑)。

ガーランド「いや、構いませんよ。私は25年間映画業界で働いてきたので、映画を作る上でのいくつかのリスクや、ある種の過剰さについてとてもよく知っています。それでもなお、A24と仕事をする長所は、あなたが言うような監督の“自由”にあると考えてます。一つ言えるのは、映画における監督の作家主義というのは、マーケティングの要請でもあるということです。フランスの映画評論家たちが作家理論(auteur theory)を発明してから、それが映画を売る手法の一つになりました。例えば『リドリー・スコット監督の映画』といった形で、スタジオが監督の名前を俳優の名前のように映画を売り込む手段として使うようになりました。映画を売るためには、監督の地位が必要だったんです。しかし、現実には、多くの場合、監督の権力というもののは、監督が持っているふりをしているよりもはるかに小さいものでした。舞台裏では、スタジオが映画をコントロールしていて、監督が映画から外されたり、編集に参加できなくなることも頻繁にありました。実際、私が関わった映画の中にも、監督が編集から締め出されたものもあります。だから、いま私が話していることは伝聞ではなく、自分の目で直接見てきたことなんです」

――はい。

ガーランド「私はそれが良いとか悪いとかを言うつもりはありません。ただ、映画にとって監督の存在は単にマーケティングに利用されてきて、実際のところそれはただのデタラメだということです。一方で、少なくともA24は言葉通りにお金を使ってくれます。A24はなにかを装っていませんが、大手スタジオはしばしばなにかを装っています。A24はリスクを取ることに同意していて、他のスタジオが装っていることを現実にやっているんです。例えば、『シビル・ウォー』のような映画でも、彼らは脚本を読んで、『いいね、資金を提供しよう』と言ってくれる。会話はそれですべて終わり。あとは私がそれを台無しにするか、良い仕事をするか、そのどちらかです。だから、私はA24と仕事をすることを選びます。あなたの言いたいことは理解できますが、私の返答としては、A24は正直だということです」

取材・文/宇野維正

【関連記事】

・ 『ぼくのお日さま』奥山大史監督の類まれなバランス感覚に宿る、“生まれたて”の表現【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

・ 観客の度肝を抜く濱口竜介監督『悪は存在しない』。映像とせめぎあう言葉の精度と響き、その圧倒的おもしろさ【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

・ 正解でも不正解でもない“アクション”の連鎖が物語を動かす。三宅唱監督『夜明けのすべて』を貫く映画の原理【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

・ 幸福の“ゼロサム”を描く新奇なホラー映画『みなに幸あれ』。その“バッドエンド”が意味するものとは?【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】