なぜ日本では臓器提供・移植医療が進まないのか

なぜ日本では臓器提供・移植医療が進まないのか

5月24日(金) 6:00

提供:

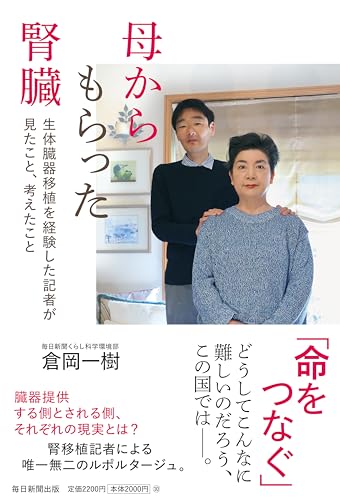

『母からもらった腎臓 生体臓器移植を経験した記者が見たこと、考えたこと』(毎日新聞出版)著者:倉岡 一樹Amazon |honto |その他の書店

『母からもらった腎臓 生体臓器移植を経験した記者が見たこと、考えたこと』(毎日新聞出版)著者:倉岡 一樹Amazon |honto |その他の書店◆「鳥の目」と「虫の目」で照らす、臓器移植の今

心臓が動いていても、他の臓器が機能不全になる。心臓自体が危なくなることもある。最先端の医療をもってしても、「それ」でしか救えない命がある。著者が本著でとりあげた「それ」は臓器移植だ。今は健康でも、急病や事故などで誰がいつ直面してもおかしくない「我がこと」だが、実情はさほど知られていない。本書はレシピエントとなった著者が自身の体験とその後の粘り強い取材、言わば「虫の目」と「鳥の目」で描いた「臓器移植の今」である。

このテーマのノンフィクションはあまたある。本書が特異なのは、著者自身が腎臓を移植された当事者(レシピエント)であり、さらには臓器の提供者(ドナー)が母親であることだ。

体調が悪い。しかも1日や1週間ではなく、長期的に悪い。「医者に行ったほうがいい」と、本人が一番分かっている。しかし行かない。「医者に行ったら、ひょっとして深刻な病気であることが分かってしまうかもしれないから」。そんな経験を、評者はしている。

著者もそうだったようだ。毎日新聞記者として働く中で、短期間に体重が異常に増えた。仕事どころか、歩くことすらままならなくなった。妻から通院するよう強く言われたが、先延ばしにしていた。

ようやく病院に行き、告げられたのは「糖尿病性腎症の発展型としてのネフタローゼ症候群」。二つある腎臓がいずれも危機的に痛んでいた。妻からは「あれだけ言ったのに、なぜ病院に行かなかったの。親として、夫としての責任感が全くない!」となじられる。

腎臓が機能を停止するということは、要するに体内に溜まった毒素を尿という形で体外に出すことができなくなる、ということだ、それを機械で代替する「人工透析」が、著者の視野に入ってくる。1回4~5時間、週3回。仕事はもちろん日常生活に大きな支障を来す。そして、透析開始5年後の生存率は6割。つまり10人に4人は、5年後は亡くなっているのだ。

そんな、死のふちに落ちかけた著者が、家族の支えで生還する。妻は自分の腎臓を提供することを申し出る。断る著者に「あなたのためではない。娘のためです」と。妻の本音は、「自分の腎臓を提供してでも、夫に生きてほしい。でも、こうでも言わないと夫が受け入れられないだろうから」だったのではないか。

著者は主治医から母親からの移植を打診される。腎臓は二つ必要だから二つある。一つ失うということは、当然ながら当事者に多大な負荷もたらす。67歳。高血圧も抱えている。尻込みする著者に、母親はいう。

「あげるわよ。腎臓。あなたは奥さんと娘のために生きなきゃだめでしょ。腎臓なんて二つあるんだから。『申し訳ない』と思ったらだめ。私はあなたの母親なんだから」。2019年夏。著者は移植を受け、新しい人生を歩み始める。

病気になる前は運動部などで活躍していた著者は、臓器移植をライフワークとして取り組むことを決め、他者の取材を進めた。ある幼児は1歳半で医師から「心臓移植しか助かる道はない」と告げられる。数億円の費用は、第三者の募金で確保し小さな命がつながった。

家族愛と市民の善意が生み出した物語。それだけでも読み応えがある。そして、そうした鮮やかな光線が届かない影をも、本書は照らす。たとえば日本ではおよそ1万6000人が臓器移植を待っている。臓器提供件数は年間100~150でしかない。移植を待つのはすでに命の危機に直面している人たちだ。長い時間、提供の順番がこないまま無念の死を迎える当事者、遺族の方が圧倒的に多いだろう。また海外での移植には数億円がかかる。ごくごく一部の患者しか、そんなことはできないのだ。

著者は、この「時間切れ」で亡くなった幼い命に光を当てた。先天的な心臓病のため生後間もなく、病院が「我が家」になる。移植が実現しないまま、4歳2カ月で旅立つ。目の大きな、愛らしい男の子。そして、「ごめんね……。ごめんね。もし私の子どもでなかったら、楽しい人生を送れたかもしれない」と、自分を責める親。「移植を待つうちに亡くなった一人」という統計データからは伝わってこない、悲しいけれど知らなければならないドラマが描かれる。

ごくまれにしか実現しない移植が実現しても、それがゴールではない。新しい苦難のスタートでもある。血がつながっていても、他者の臓器。体内で機能を始めても、さまざまな副作用に襲われる。さらに心の問題、たとえばうつ病にかかるケースも少なくない。

本書のさらなる読みどころは、日本における臓器移植の問題を俯瞰し、改善への道を示していることだ。なぜ移植が少ないのか。生前に意思を示す人が少ないから。では、なぜ少ないのか。移植手術をする病院、医師側の課題は何なのか。患者と家族の個別のケースのみならず、それぞれの専門家によるインタビューで読者に伝える。

長患いならずとも、急病や交通事故などで臓器移植が必要になることは、誰しもあり得る。一方で、日本の移植体制はあまりに貧弱だ。まずはその実態を知ること。そして移植を「我が事」と感じ、自分に何ができるかを考える事。評者がそうだったように、本書はそのきっかけを多くの読者に与えてくれるだろう。

著者にとって、病気になる前とはまったく違う記者人生になっただろうか。ともあれ、このテーマを著者以上の執念を持って書き続けられる記者、しかも説得力をもって書ける記者は多くないはずだ。

著者を支えた家族と友人、仕事仲間。さらには今、臓器移植を待つ人たちと、亡くなっていった人たち。そして未来のドナーとレシピエントたち。すべての人たちのために、このテーマを追いかけ続けてほしい。

[書き手]栗原俊雄(毎日新聞専門記者)

【初出メディア】

ALL REVIEWS 2024年5月24日

【書誌情報】

母からもらった腎臓 生体臓器移植を経験した記者が見たこと、考えたこと著者:倉岡 一樹

出版社:毎日新聞出版

装丁:単行本(ソフトカバー)(288ページ)

発売日:2024-03-19

ISBN-10:4620328022

ISBN-13:978-4620328027